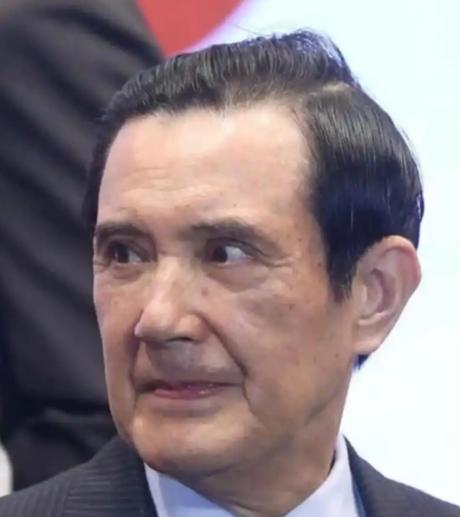

台湾和平统一真的有戏吗?马英九喊“和平民主方式”,但内部认同分歧、外部干预和经济军事筹码缩水,让岛内谈和平的空间越来越窄,这次的两岸局势,台湾还能撑多久? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 先说内部因素,台湾自己就分裂成两派。亲大陆、倾向统一的一边,话语权其实在慢慢被边缘化;坚持“独立”或保持现状的一边,声音又特别大,选举、舆论、媒体全都在放大这种分歧。 结果就是,任何想推动统一的声音都显得格外孤立,而岛内政治家一旦动了统一的念头,立刻就可能被扣上“卖台”“逆民意”的帽子。 民主制度是好事,但当所有政治行为都被包装成“民意至上”,真正的战略选择和远见就被掏空了。 再看外部因素。美国、日本等外部势力不可能坐视两岸统一轻易发生,他们有自己的战略盘算。美方一直在给台湾提供军事支持、外交保护,甚至在经济和科技上进行渗透。 台湾政府在这种背景下,不敢贸然走向统一,生怕一动作就触动外部力量,得不偿失。 结果是,台湾在军事、经济和外交上的筹码,看似多,其实用处有限。你要谈和平统一,对方的手里牌多半是摆着吓唬的,而不是能真正谈判的。 经济上,台湾对大陆依赖度高,尤其是高科技产业和出口市场。大陆经济持续发展,民间交流和商业往来不断增加,这本可以成为和平统一的条件。 但台湾的政治操作经常在关键节点做出相反的选择,比如限制企业参与大陆市场、打压民间交流、或者配合外部势力搞一些“抗中”政策。 再说军事筹码。台湾岛上的防御设施和美制武器看起来吓人,但大陆的军事现代化速度更快。从远程打击、导弹防御到海空力量,全方位的压力让台湾所谓的“防御优势”越来越虚。 岛内再怎么喊“抵抗到底”,底气已经不足。马英九提出“和平民主方式”,本意是合理的,但在现实的军事压力下,这种“和平筹码”几乎没有实际操作空间。 外交上,台湾在国际空间上本就有限,能拉得住的朋友越来越少。所谓“邦交国”虽然在数量上偶尔看起来还不少,但真正能在关键议题上帮忙的,几乎没有。 再加上大陆不断扩大国际影响力,台湾在国际社会的议价能力越来越低。没有外交筹码,要谈统一和平路线,等于一手空拳上阵,能谈成吗? 从大陆角度看,一直在推动经济融合和民间交流,创造和平统一的条件。两岸贸易、旅游、学术、文化交流在过去几十年里已经积累了大量基础。 这些民间纽带是和平统一的重要支撑,也是大陆愿意坚持和平路线的原因。但这些条件只能为统一创造可能性,真正决定权还是在台湾自己手里。岛内政治、文化认同、外部干预,这些因素才是障碍。 所以,问题归根结底在于台湾的认同问题。认同不仅仅是口头说“我是中华民国”,还体现在政策选择、经济战略、文化教育、国际定位上。 当岛内社会对统一的认同越来越分裂,政治操作又进一步加剧这种分裂时,和平统一的条件就会被自我消解。马英九喊着“和平民主方式”,好听是好听,但没有认同支撑,和平谈判只能停留在口号层面。 眼下来看,台湾的筹码已经越来越少。经济依赖大陆、军事落后于对岸、外交空间有限,再加上内部认同分歧和外部势力干预,和平统一的条件越来越偏向一方,大陆。 大陆不放弃使用武力的可能性,这本身就是对台湾现实的一种压力提醒。和平统一固然是首选,但现实是,台湾如果再不调整认同和态度,和平谈判的空间只会越来越小。 两岸问题,说白了就是一个认同和筹码的博弈。大陆愿意通过经济融合、民间交流、政策沟通推动和平。 但台湾的内部裂痕和外部干预,使得这种和平条件能否转化为实际的统一进程,仍然存在巨大不确定性。统一不是说说就能实现的,也不是靠口号就能推动的,认同、筹码和战略选择缺一不可。 未来,如果台湾继续忽视内部认同的分歧,继续把政治操作放在首位,继续依赖外部势力拖延,两岸和平统一的机会只会被缩小。 马英九所说的“和平民主方式”,听上去理想,但现实已经摆在眼前:和平谈判不是口号,它需要筹码支撑,需要内部共识,需要战略智慧。台湾如果不改变现状,只能被迫在更不利的条件下谈。 台湾现在手里的筹码正在缩水,认同问题越来越尖锐,外部干预也在加大压力。大陆持续推动经济融合和民间交流,为和平统一创造条件。 但真正能否实现和平统一,还得看台湾是否愿意在认同和态度上做出调整。马英九喊“和平民主”,说的是理想,现实却是台湾的筹码不足,谈和平已经不再那么容易。