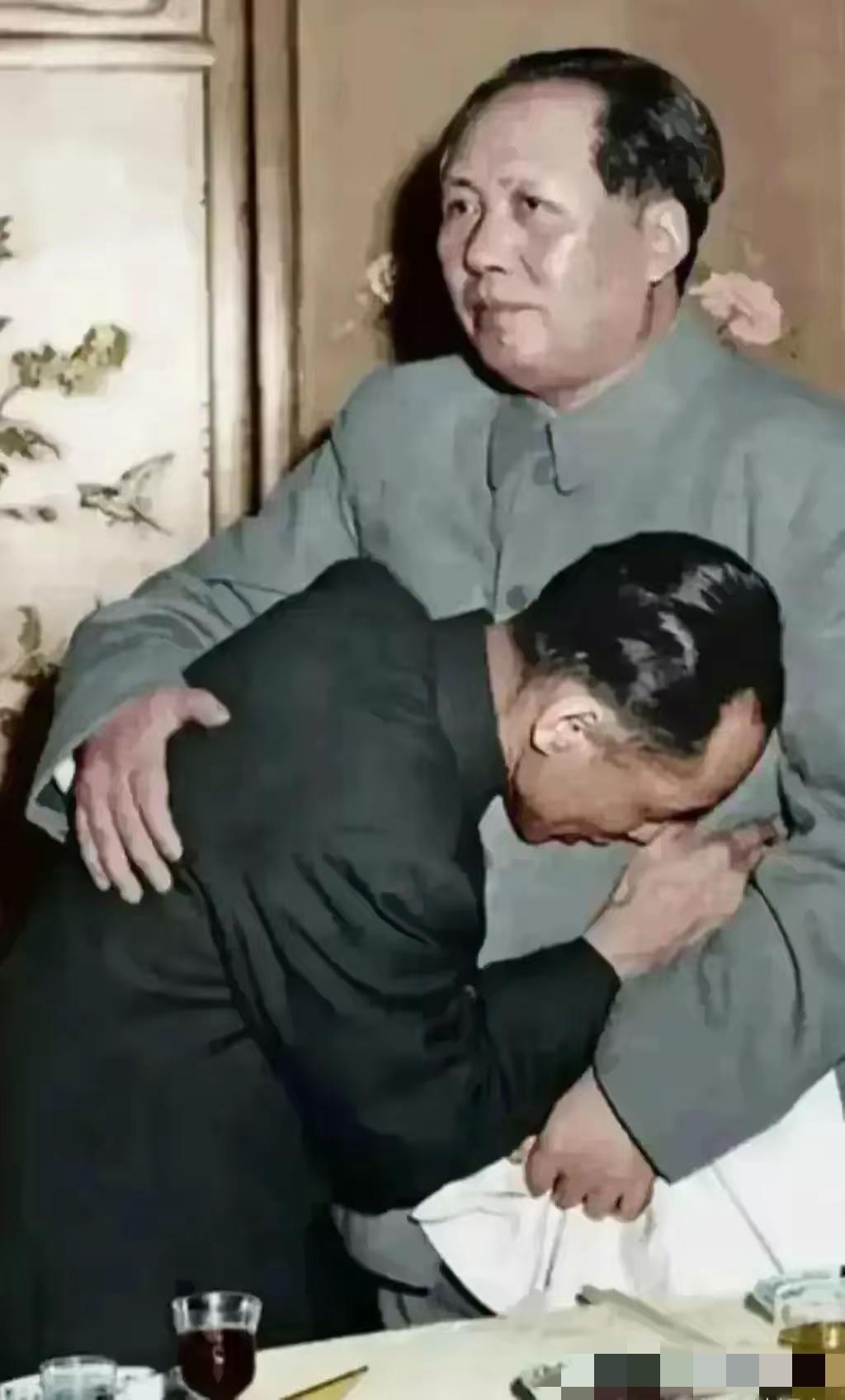

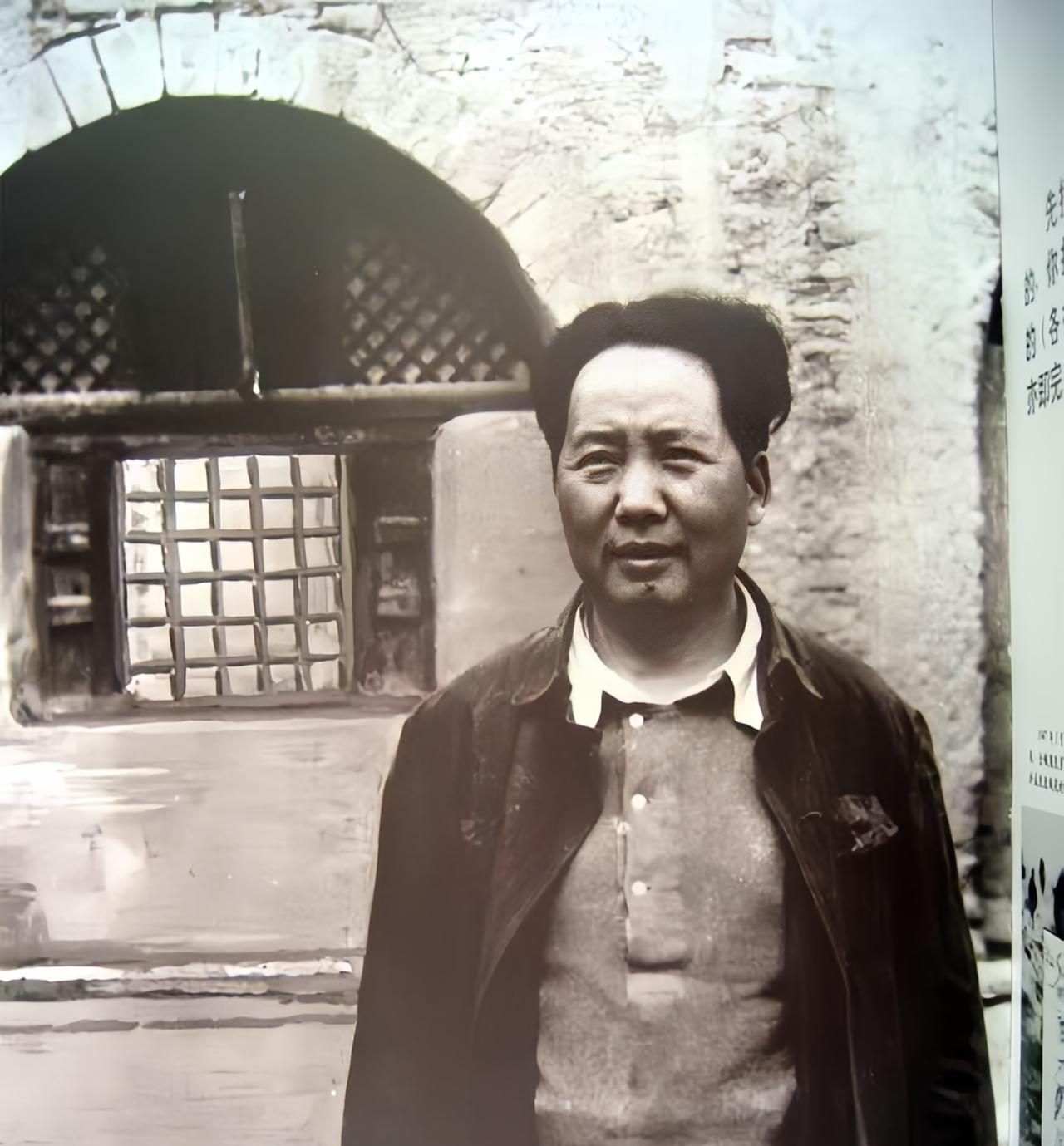

说真的,越琢磨毛主席越觉得,他最厉害的不是留下多少大道理,而是把“为人民”这三个字,活成了能落地的实在事儿。 很多人讲群众路线总停在嘴边,毛主席却直接把办公桌搬到了田间地头。1933年寒冬,中央苏区正遭第五次“围剿”,他踩着霜露跑到兴国长冈乡,在列宁小学的油灯下开调查会。 问的全是老百姓的实在问题:妇女学犁耙找谁教?孩子上学的小学办起来没?就连村口木桥晃不晃、会不会摔人都记在本子上。后来那篇《长冈乡调查》,没有半句空话,全是群众的心里话。 他最反对“拍脑袋”做决策,1961年干脆号召把这一年变成“实事求是年”。自己带头坐火车跑遍七省,吃住办公全在车厢里,特意交代地方官别来迎接,要的就是不带滤镜的真实情况。 湖南省委想摆接风宴,他直接回绝,转头就给汪东兴写信,逼着当地干部“走群众路线”。张平化后来反思自己犯了“恩赐观点”,这反省恰恰戳中了很多干部脱离群众的要害——总觉得自己比群众懂,却忘了政策得沾泥土才管用。 抗战时他说“兵民是胜利之本”,不是喊口号。根据地百姓愿意把最后一口粮送前线,正是因为看到共产党真的解决问题:孩子能上学,病人有药治,就连桥断了都有人管。 瑞金杨荣显一家八子参军,兴国九万人上战场,这不是强迫来的,是百姓用脚投票的信任。他们认准了,跟着那个肯蹲下来听自己说话的人,不会错。 现在总有人把“为人民服务”说得玄乎,回头看看毛主席的做法才明白,这事儿从来不是宏大叙事。就是把群众的小事当大事办,把纸上的政策变成灶台上的烟火气。 不搞特殊化,不摆官架子,遇事跟群众商量着来,这才是“为人民”最扎实的模样。那些觉得“群众不懂大局”的人,恰恰忘了大局从来都是由无数小事堆起来的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。