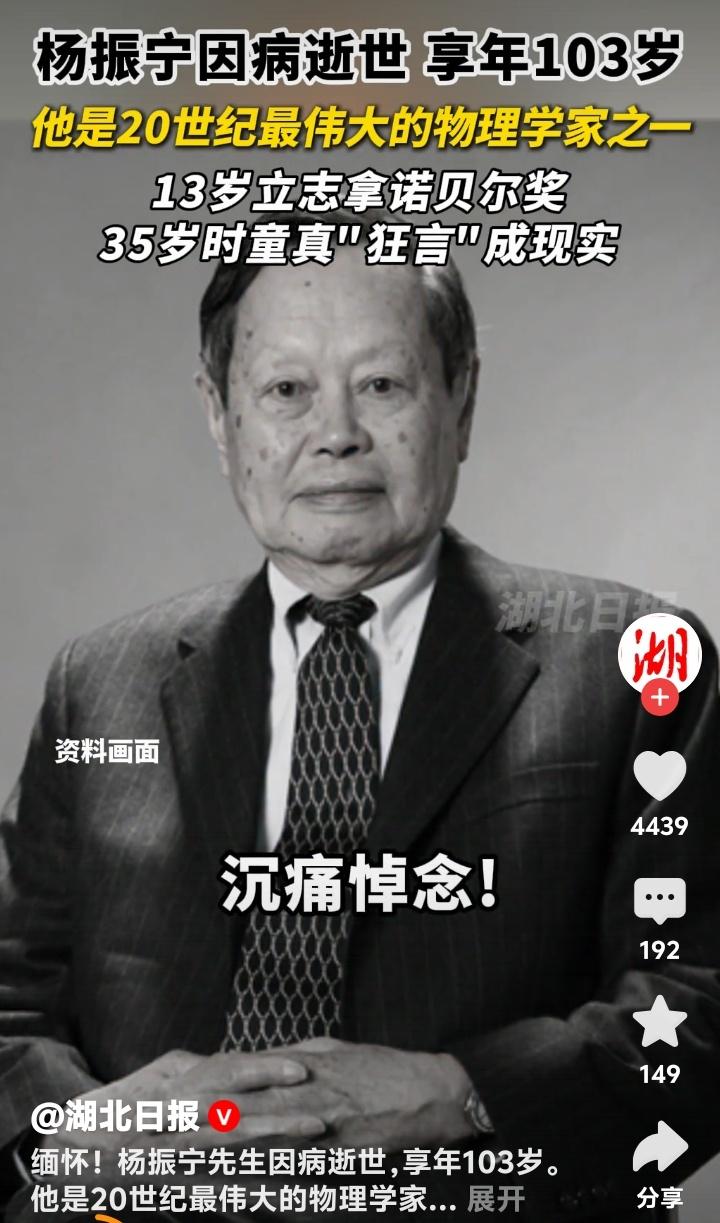

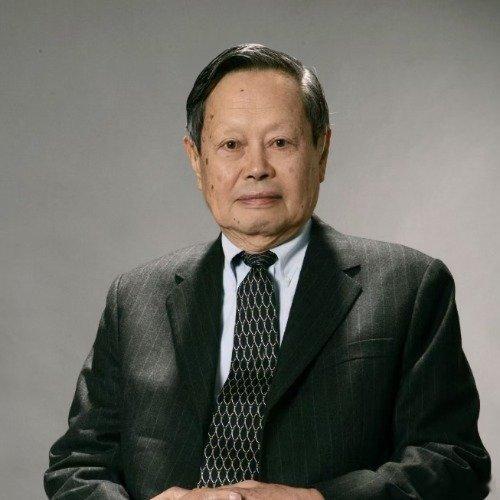

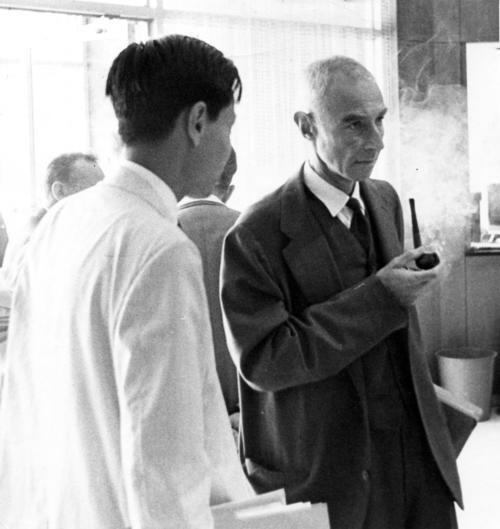

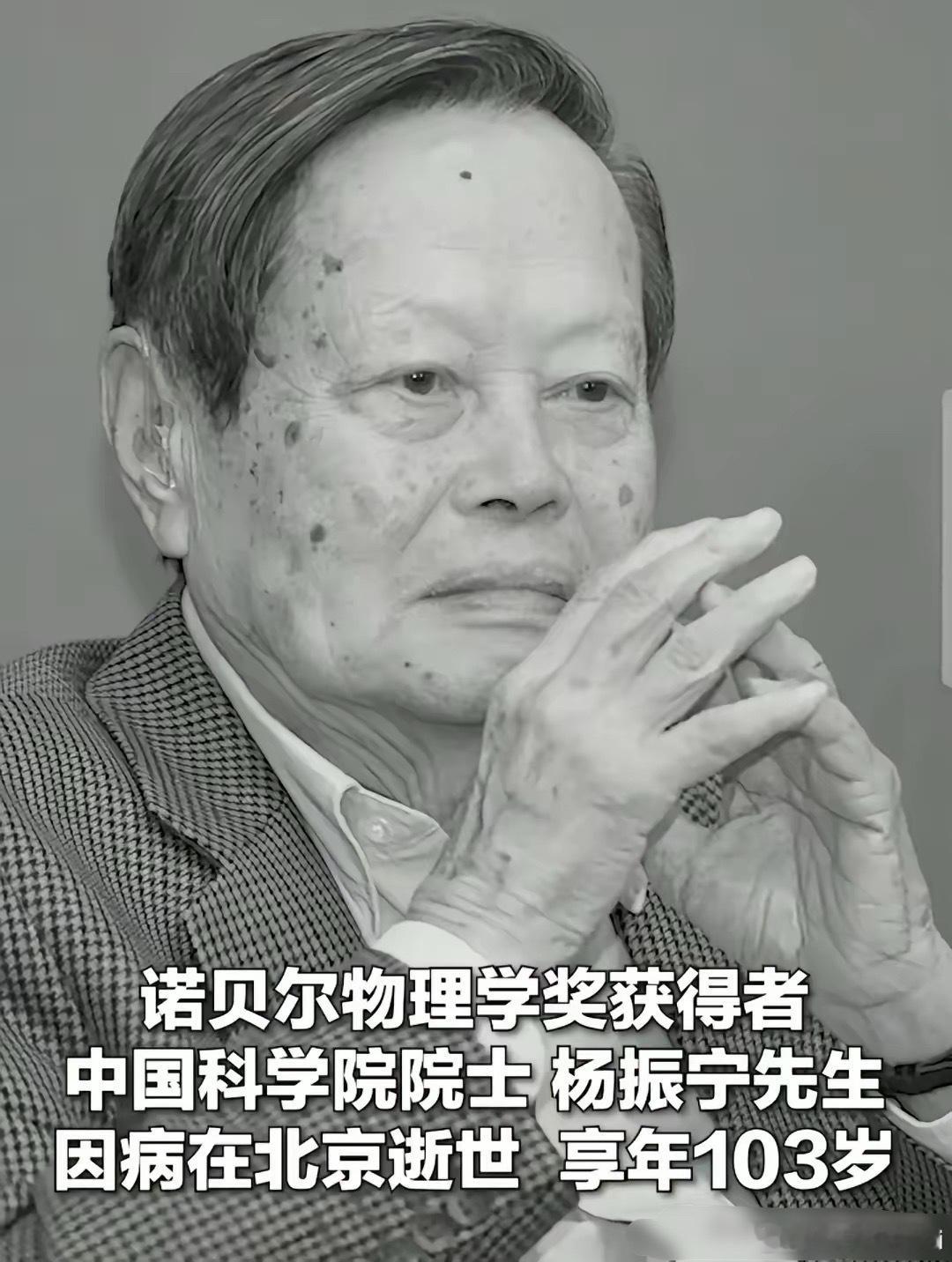

杨振宁103岁传奇落幕!13岁狂言要拿诺奖的安徽少年,如何用一粒沙撼动宇宙?清华大学痛别最后一位科学巨匠 (杨振宁病逝于北京,享年103岁,2025年10月18日12:00时) 当清华园的银杏叶又一次金黄,一位跨越世纪的老人悄然合上了他103年的人生篇章。杨振宁,这个名字曾照亮物理学的星空,如今化作人类文明史册上永不褪色的一笔。13岁那年,他对父母许下“将来要拿诺贝尔奖”的童言,谁曾想,22年后竟一语成真。 1957年的斯德哥尔摩领奖台上,35岁的杨振宁与李政道并肩而立,成为最早让诺贝尔奖刻上华人名字的科学家。但鲜少有人知道,这份荣耀背后藏着一场惊心动魄的学术革命——他们提出的“宇称不守恒”理论,曾让爱因斯坦都摇头质疑,却最终重塑了人类对宇宙本质的认知。 若说诺奖是他人生的高光,那么“杨-米尔斯规范场论”便是他留给世界的无价遗产。这个看似晦涩的理论,如同暗夜中的灯塔,指引后来者构建出粒子物理的“标准模型”。物理学家们感叹:“麦克斯韦方程描摹电磁,爱因斯坦方程解读引力,而杨振宁的方程,揭示了万物之力的底层密码。” 然而,科学巨匠的内心深处,始终涌动着家国的暖流。1971年,当中美学术冰封未融,杨振宁冒着风险踏上归国旅程,成为打破僵局的“破冰第一人”。他四处奔走筹款,资助近百名中国学者赴美深造。这些学者归国后,多数成为中国科研的中流砥柱,两院院士名单上处处可见他播下的种子。 世人常津津乐道他82岁与28岁翁帆的婚姻,却忽略了他用余生践行的承诺。1997年,75岁的他毅然放弃美国优渥待遇,回归清华园重建高等研究院。耄耋之年仍坚持每周授课,用颤抖的手在黑板上推导公式。学生回忆:“他总说‘宁拙毋巧’,提醒我们科学没有捷径,就像他一生走过的路。” 杨振宁的晚年,像一部浓缩的中国近代史。他见证过战火中的西南联大茅草屋,也参与过普林斯顿高等研究院的巅峰论道;他曾在诺贝尔奖台上接过荣誉,更在清华园里为年轻学子点亮星火。秘书透露,直到临终前,他病榻旁仍放着一本《唐诗三百首》,最爱吟诵杜甫那句“文章千古事,得失寸心知”。 103岁的人生落幕,留下的是70余篇奠基性论文、3项诺奖级成果,以及一段横跨物理、教育、中西文化的传奇。有人说,杨振宁的离去带走了一个时代,但他亲手点燃的火种,早已在无数年轻人心中燎原。正如清华悼文所言:“他的生命不是熄灭的烛火,而是汇入银河的恒星。” 今夜,当我们将目光投向深邃夜空,或许会想起这位老人曾说过的:“物理学的美,在于用最简洁的公式解释最复杂的宇宙。”而他本人,何尝不是用最朴素的心,书写了最浩瀚的人生? (来源:清华大学新闻与传播学院、中国科学院官网、杨振宁访谈录《曙光集》 103岁 杨振宁传奇落幕杨振宁传奇的一生 杨振宁,翁帆杨振宁诺奖 杨振宁和邓稼先,谁更值得国人敬佩 杨振宁对中国的伟大贡献无人可比么 科学巨匠 永垂不朽 家国情怀 一路走好