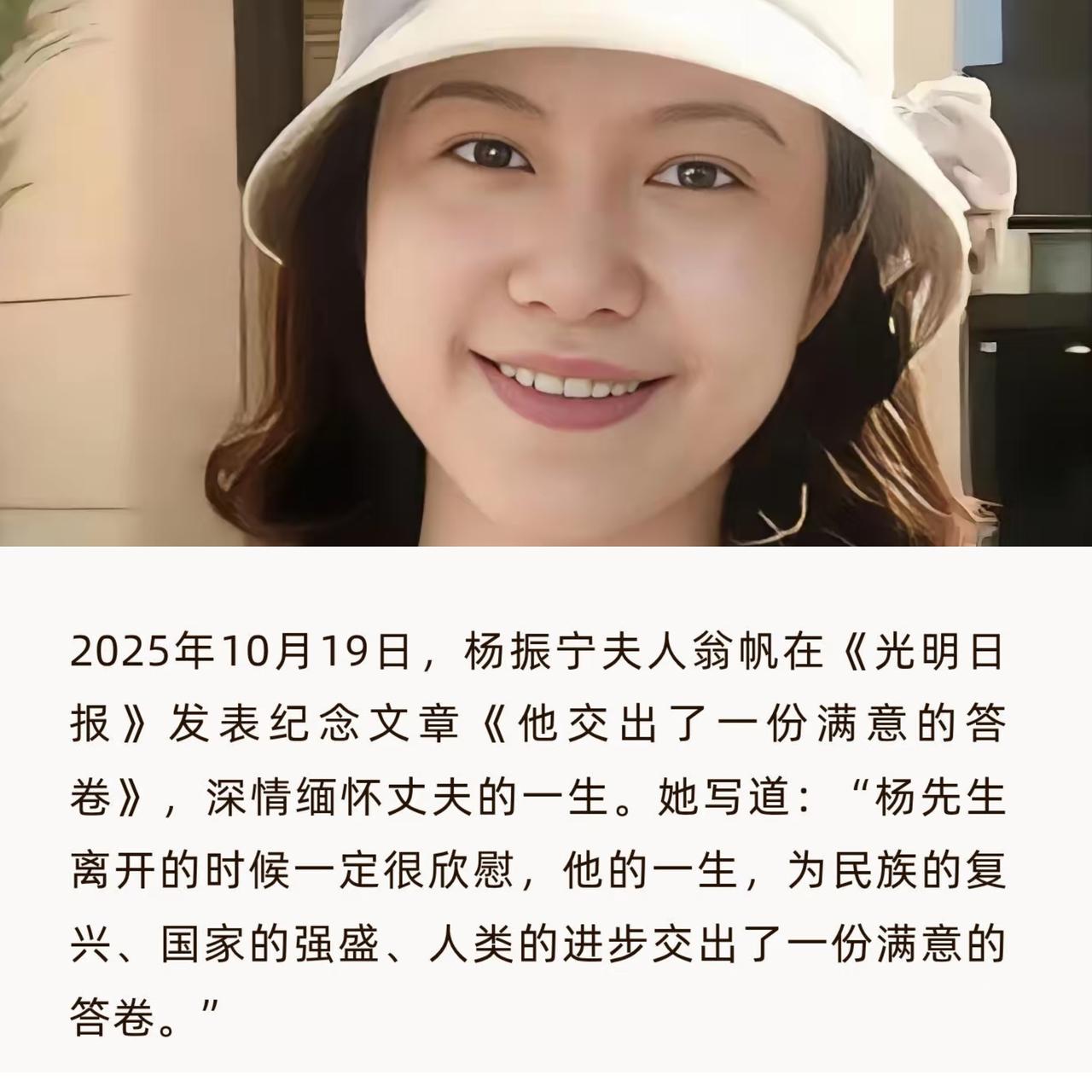

说实话,以前网上聊到翁女士和杨先生,好多人都觉得看不懂。 一个那么年轻,一个已是耄耋之年,这俩人怎么就走到一起了?外界说什么的都有,猜来猜去,总觉得这事儿不是那么简单。 可等到杨先生真的离开了,翁女士一篇真情实感的文章,让很多人一下子沉默了,甚至有点惭愧。 原来,是我们想得太复杂了,用最世俗的眼光去衡量了一段最不寻常的感情。 他们的故事,开始得并不惊天动地。 那还是在九十年代的一次学术会议上,当时还是学生的翁帆负责接待工作,她做事细心周到,给杨先生和当时的夫人杜女士留下了很好的印象。 谁能想到,这次短暂的相遇,为后来的一段缘分埋下了种子。 之后多年,他们保持着断断续续的通信,聊的大多是学问上的事。 直到杨先生的夫人去世后,翁帆的一封慰问信,才让两人的联系重新紧密起来。 感情这事儿,有时候真的说不清,它就是在一点一滴的交流和相互理解中,慢慢生长出来的。 2004年,他们决定结婚。 消息一出来,简直像炸了锅。 那会儿网络还没现在这么发达,但各种议论已经铺天盖地。 很多人不理解,甚至说了不少难听的话。 但现在回头看,翁女士用她整整二十一年的陪伴,回应了所有的质疑。 这可不是一天两天,而是七千多个日日夜夜。 杨先生是享誉世界的大科学家,他的生活节奏、思维习惯,和一个年轻人肯定有很大不同。 翁女士需要调整自己的整个生活来适应和照顾他,这份耐心和付出,不是一句“爱情”就能简单概括的,里面更有一种深刻的懂得和敬重。 他们的日常生活,其实和很多普通夫妻也没太大区别,无非是些柴米油盐的细节。 杨先生年纪大,起居作息需要特别照顾,翁女士就把自己的生物钟调得和他一样。 真正的陪伴,是双向的奔赴,是彼此都愿意走进对方的世界瞧一瞧。 在这段关系里,没有谁依附谁,更像是两个独立的灵魂,找到了一个可以相互依偎、共同成长的港湾。 时间是最好的证明。 当年那些不看好的人,看着他们一年年走过来,风雨同舟,态度也慢慢转变了,从怀疑到接受,再到最后的敬佩。 杨先生晚年还能有如此高的学术产出和精神状态,翁女士的功劳,大家有目共睹。 她不仅仅是生活上的伴侣,更是精神上的知己。 杨先生曾说过,翁帆是上帝送给他的最后一份礼物。 而翁女士则用行动告诉我们,爱可以超越年龄,超越世俗的眼光,它是一种坚定的选择,是长情的守护。 如今,斯人已逝,但这段感情留给我们的思考却很多。 在这个什么都讲究快、容易变的时代,他们用二十一年的相守,告诉我们什么是慢,什么是长久。 原来,感情的深浅,真的不能用年龄去丈量,而要用真心和时间去称重。 对不起,翁女士,当初是我们肤浅了,没能读懂你们之间那份沉甸甸的情义。 谢谢你们,让我们看到了爱情另一种高贵和美好的模样。 参考:ZAKER——杨振宁去世,翁帆发文悼念字字催泪,无儿无女的她,该何去何从?