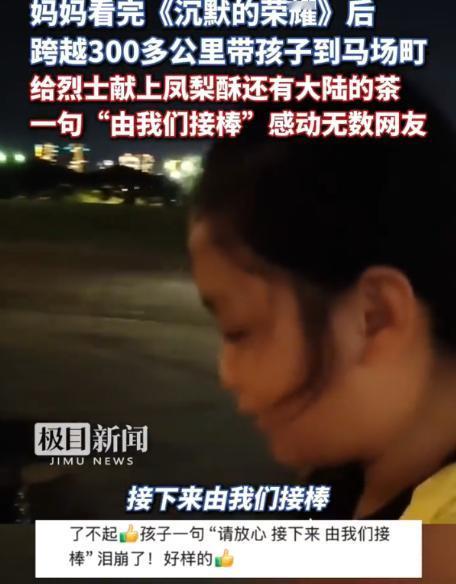

近日有一台湾女子看完电视剧《沉默的荣耀》后,她连夜带着两个孩子跨越300公里到马场町给烈士们献上凤梨酥和大陆的茶。女子的孩子们说:“先烈们,请吃凤梨酥,这些都是完整的,没有被捏碎,接下来由我们接棒。”这话感动了无数网友。 福建泉州烈士陵园,台湾青年林先生蹲在墓碑前,把祖父的旧信件轻轻放在碑石上。 信笺泛黄,字迹却依然清晰,写着七十多年前战友间的约定。 他找了三天,终于在这里看到那个熟悉的名字,轻声说:“爷爷让我来看看你,我们都好好的。” 同一时间,台北马场町纪念公园的夜里,七岁男孩的笛子声飘起来。 《如愿》的调子有点歪,他脚边的五星红旗蜡笔画,红色颜料漫出了画纸,像一团跳动的火苗。 姐姐站在供台前,看着纸杯里的清茶冒起热气,小声说:“先烈们慢慢喝。” 供台上的两盒凤梨酥,包装方方正正,没有一点压痕。 这是母亲下午四点半接了孩子,从三百公里外赶来带的祭品。 高铁上,男孩曾吵着要吃,母亲递过面包,慢慢讲:“以前有群叔叔阿姨,在台湾偷偷给大陆传消息,就像你们帮老师留意坏事一样,可他们要是被抓到,就再也回不了家了。” 车窗外的风景往后退,像在翻一本旧书。 书里有朱枫揣着情报时的紧张,有吴石写下“若一去不回,便一去不回”的平静,有先烈们藏在暗处的坚守。 这些画面,后来都被放进了《沉默的荣耀》里。 舟山朱枫被捕的地方,有人正用毛笔蘸着金漆描碑文。 漆色鲜红,一点点覆盖岁月的痕迹,描字的人目光总往镇海方向飘——那是朱枫的老家。 “以前只在课本上见过这个名字,”他说,“看了剧才知道,她当年走得有多难。” 福州吴石故居前,凤梨酥堆成了小山。 有游客蹲下来,指尖轻轻拂去包装上的浮尘,划过“台湾特产”四个字。 没人组织,这些凤梨酥从天南海北寄来,只因为剧里那个镜头:吴石临刑前,望着大陆的方向,没有一点惧色。 北京西山无名英雄广场上,老人牵着小孩的手,指尖碰了碰纪念碑上的名字。 “凉吗?”小孩仰着头问。 “不凉,”老人摇摇头,“这些名字是热的。” 剧里先烈受刑的镜头,他看了三遍,“那么疼,也没低头。” 台湾新北的王先生,也是看剧后去的马场町。 他站在纪念丘前鞠躬,说最难忘先烈们藏在暗处的样子:“明明怕得发抖,却还是要把情报送出去。” 台北的李先生则总想起吴石的台词,以前不懂什么叫“为理想不怕死”,现在终于懂了。 那位台湾母亲把祭拜的照片发上网,有人夸她会教孩子,也有人说“没必要这么折腾”。 她没回应,第二天早上,给孩子煎了个金黄的鸡蛋。 “下次还能来吗?想带同学一起。”孩子揉着眼睛问。 她点点头,看着鸡蛋上的油花,像看到了个很小很圆的太阳。 这些散在两岸的事,被《沉默的荣耀》串成了线。 这部剧没把英雄写成超人,只写他们的怕——怕家人担心,怕任务失败。 写他们的勇——明知危险,还是要走下去。 就因为这样,才有了跨城送凤梨酥的母子,有了描碑文的游客,有了带着旧信件寻亲的林先生。 现在再看那些画面:泉州墓碑前的旧信件,马场町的凤梨酥与笛声,福州堆成山的祭品,北京纪念碑上的指尖——其实都是同一种心意。 是把课本上冰冷的名字,变成心里有血有肉的人;是把“家国”两个字,从口号变成行动。 马场町纪念公园的风停了,笛子声也歇了。 供台上的清茶还冒着细弱的热气,两盒凤梨酥的包装,在夜色里泛着淡淡的光。 远处的高铁驶过,像在续写那本没翻完的旧书,书里的故事,正被新的人慢慢读懂。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!