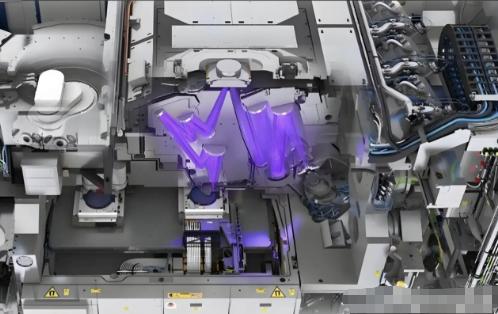

当初乌克兰将我们收购的马达西奇公司收归国有,我们居然没有采取任何有力反制,这也间接鼓励了一些西方列强对中资虎视眈眈,存觊觎之心,荷兰只是第二个尝试抢劫者,如果这次再不将他打痛冶服,杀鸡儆猴,那么中国在海外几万亿的资产将血本无归。 2016 年,北京天骄航空带着诚意找上门,砸了几十亿真金白银收购这家“动力沙皇”,还承诺两年内追加5.5亿美元,甚至规划在重庆建生产基地帮其拓展市场。整个交易完全合规,合同白纸黑字写得清清楚楚,可就在成交在即,美国突然插手,乌克兰反垄断委员会立马叫停交易,2017年基辅法院更是直接扣押了中方持有的41%股份,禁止流通。 到 2021年,泽连斯基政府干脆撕破脸,签署法令将马达西奇100%股份收归国有,把中方近10亿美元的投资彻底清零。 这背后的猫腻其实很清楚,美国怕马达西奇的核心技术落到中国手里,毕竟这家企业的TV3-117发动机是米系列直升机的“心脏”,D-18T大推力涡扇发动机连俄罗斯都造不出替代品,一旦中国掌握,航发领域将实现跨越式突破。 但我们也不是好欺负的,愤而在海牙仲裁庭索赔45亿美元,可俄乌冲突一爆发,仲裁程序直接被搁置,乌克兰政府干脆耍起无赖,别说赔偿了,连句像样的解释都没有,最后那些厂房被炸得稀烂,所有法律文书都成了废纸。 这种“告了白告、抢了白抢”的结局,西方看得明明白白,也让他们发现拿捏中资的低成本捷径。果这不,荷兰很快就成了第二个。 2025年9月底,荷兰政府突然用70年前冷战时期的紧急法令,冻结了中资闻泰科技控股的安世半导体,涉及资产高达147亿元,还暂停了中方委派的CEO职务,逼着转让股权。 安世本来是闻泰花340多亿买下的优质资产,生产的功率芯片供应全球汽车行业,压根不涉及什么尖端技术,可荷兰硬是拿“技术外流”当借口,说白了就是跟着美国起哄,借着“国家安全”的幌子抢资产。 这背后的逻辑太清晰了,连乌克兰这种国力衰弱的国家都能把中资踢走且不受惩罚,荷兰有美国撑腰,自然更有恃无恐。 而且荷兰的操作不是孤立的,算是美国主导的“围猎中资”链条上的关键一环。 美国6月刚施压荷兰,警告不换掉中国籍CEO就加码出口限制,荷兰10月就立马动手,时间点卡得严丝合缝。这已经形成了套路,先给中资企业扣上“安全威胁”的帽子,再用行政手段强行剥离资产,最后让西方资本低价接盘。 要是这次还像马达西奇那样,只靠法律诉讼和口头抗议,那后续只会有更多国家跟风。 想想看,中国在海外几万亿资产分布在能源、制造、科技等各个领域,一旦“抢劫”成了风气,德国会不会盯上中资控股的汽车零部件厂?加拿大会不会再找借口扣押中企资产?到时候诉讼都忙不过来,资产早就被分光了。 有人说中方已经用稀土管制反制了,可这还远远不够“打痛”对方。 虽然新增五种中重稀土的出口限制掐住了ASML光刻机的供应链,让其2025年中国收入预计降24%,但荷兰企业还能靠着库存和短期替代撑一阵。 真正的“杀鸡儆猴”,得精准打击对方的命门—比如荷兰的汽车产业高度依赖安世的芯片供应,中方完全可以通过供应链协同,让荷兰车企面临停产风险;再比如加大对稀土深加工技术的封锁,让西方连替代原料的提纯都做不到。 马达西奇事件的教训已经够深刻了,法律是讲实力的,没有对等的反制手段,仲裁书就是废纸;没有让对方肉痛的代价,“安全牌”就会被用到滥。 现在荷兰的试探就是一道坎,迈不过去就是无底洞。安世的147亿资产不仅是钱,更是中资海外利益的“试金石”—如果能通过强硬反制让荷兰撤销冻结、赔偿损失,那些想跟风的国家就得掂量掂量;可要是再不了了之,下一次被盯上的可能就是千亿级的能源项目。 乌克兰当年的侥幸,已经养大了荷兰的胆子,不能再让荷兰的得逞,喂大更多豺狼的胃口。海外资产从来不是靠“讲道理”保住的,而是靠“谁抢谁吃亏”的威慑力护着的。