七八百一双的鞋,几千块一件的衣裳。 对一些人来说,可能就是点一下头的事儿。但对另一些人来说,那是爹妈在田里弯着腰,一滴汗一滴汗摔出来的半年收成。 所以别再问现在怎么判断一个人是不是农村出来的了,户口本上早就不分了。 也不是看他走路快不快,吃饭省不省。城里节奏快,待久了谁都得跑起来。 真正的区别,是刻在骨子里的那份“不敢”。 不敢轻易张嘴求人,因为从小就知道,凡事得靠自己。 不敢随心所欲花钱,因为每一分钱的来路,都带着泥土的重量和父母的辛劳。 更不敢轻易躺平放弃,因为从走出村口的那天起,身上就背着全家人的希望。 城里孩子周末逛街看电影,叫体验生活。 我们那时候周末去餐厅端盘子、去街上发传单,那不叫体验,那就叫生活。就是为了下个月的生活费,能少跟家里要一点。 那种深入骨髓的节俭,不是抠门,是一种本能,一种对过往苦日子的肌肉记忆。 现在,很多人已经穿上西装,出入写字楼,看起来和所有人没什么两样。 但只有自己心里清楚,那份从土里长出来的坚韧和踏实,才是我们最硬的底牌。 那不是什么“农民”的标签,那是我们的勋章。

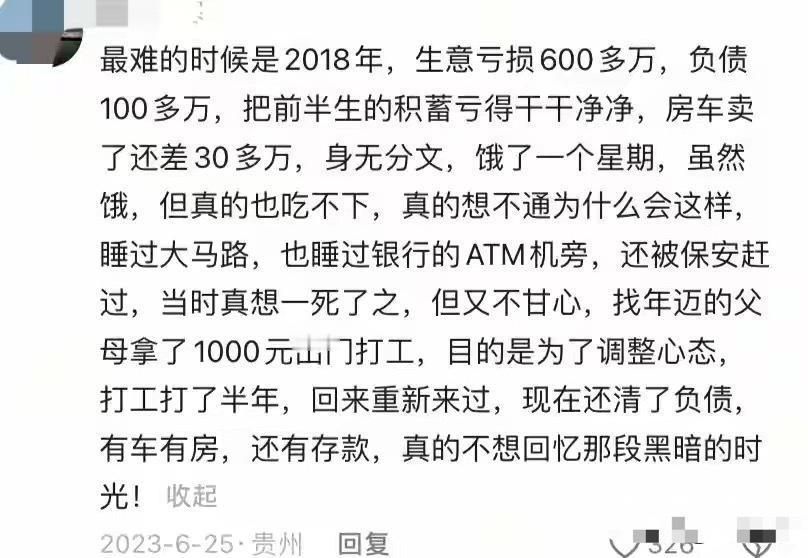

在极度缺钱的日子,你们都是怎么熬过来的?

【1评论】【1点赞】