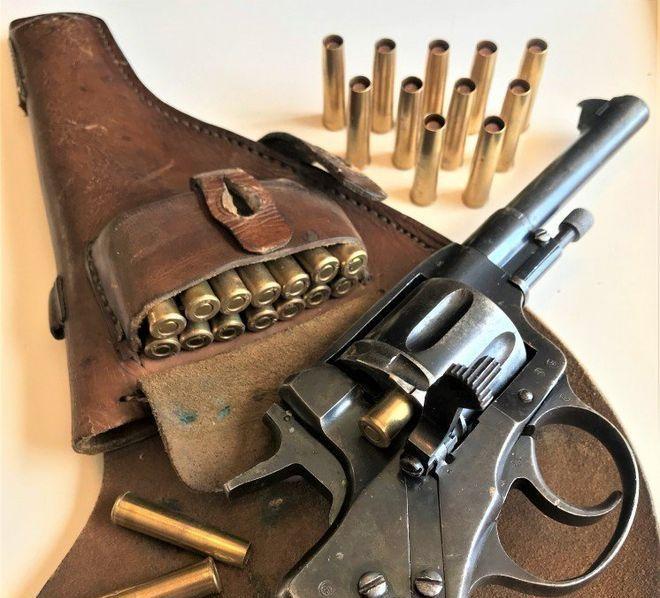

欧美都是“黄铜子弹”,为什么中国却大力发展“塑料子弹”,这究竟有什么原因? 不少人看到塑料子弹的第一反应就是偷工减料,担心杀伤力不足,其实这种想法完全站不住脚。 中国选择大力发展塑料子弹,根本不是技术妥协,而是基于国情的精准布局,藏着满满的战略智慧。 先说说资源的现实问题,中国的铜矿储量仅占全球4%,每年76%的铜都要依赖进口,而子弹作为日常训练和战时储备的消耗品,对铜的需求量大得惊人。 反观欧美国家,要么自身铜资源丰富,要么早年通过全球布局掌控了稳定的供应链,自然不用发愁资源短缺的问题。 对中国来说,把国防安全绑定在进口铜矿上风险太高,一旦国际局势变动,铜供应被卡脖子,后果不堪设想。 用塑料替代铜做弹壳,正好破解了这个困境,每年节省下来的铜资源和费用,足够建造两艘055型驱逐舰,这种资源利用的优化堪称国防领域的明智之举。 再看战场实战和成本的双重优势,塑料子弹的减重效果远超想象。 一枚9毫米口径的黄铜弹壳重5.8克,换成塑料材质后仅1.45克,12.7毫米规格的塑料子弹也比黄铜子弹轻20%到40%。 别小看这几克的差距,放大到单兵携弹量上效果立竿见影,原本士兵能带200发铜壳子弹,换成塑料壳后同等负重能多带50发,在山地作战或持久战中,多出来的弹药可能就是压制敌人的关键。 而且塑料子弹发射时的膛内机械振动更小,声压能衰减4.7%到5.7%,比黄铜子弹低2到3分贝,这对需要隐蔽行踪的特种部队来说,无疑是重要的战术优势。 成本方面,塑料原料价格远低于金属,生产工艺也更简化,能让子弹制造成本降低30%到50%,不管是日常训练还是大规模储备,都能大幅减轻军费压力。 很多人质疑塑料的强度,其实军工用的塑料早已不是普通材质。 中国研发的塑料子弹采用聚碳酸酯、高密度聚乙烯等高强度工程塑料,甚至还有改性聚醚醚酮这类高端材料,抗压强度远超280兆帕,能承受300℃以上的膛压,抗冲击性比普通塑料高300%,完全能满足战场需求。 而且塑料的化学稳定性更好,在零下55℃的极寒环境或潮湿环境中都能正常击发,储存寿命也比黄铜子弹更长,还能减少对枪管的热量传导,延长武器使用寿命。 2022年珠海航展上展出的12.7毫米塑料壳穿甲燃烧弹,就用实打实的性能证明了中国在这一领域的技术突破。 中国大力发展塑料子弹,是国防自主理念的生动体现,不是盲目跟风欧美,而是根据自身情况走出的特色道路。 这种选择既规避了资源短板,又通过技术创新实现了对传统子弹的超越,展现了中国军工“缺什么就补什么,有条件就搞突破”的务实精神。 值得注意的是,欧美现在也开始跟进,美国早在上世纪90年代就尝试研发塑料子弹,后来还启动了专门的轻量化计划,2020年更是斥资1000万美元采购塑料弹壳子弹进行战场测试,这恰恰说明中国的选择符合未来弹药的发展趋势。 国防实力的提升,从来不是照搬别人的模式,而是把自身优势发挥到极致,用创新破解发展难题。 中国塑料子弹的崛起,正是这种思维的绝佳印证。大家觉得未来塑料子弹会全面取代黄铜子弹吗?欢迎在评论区留下你的看法。