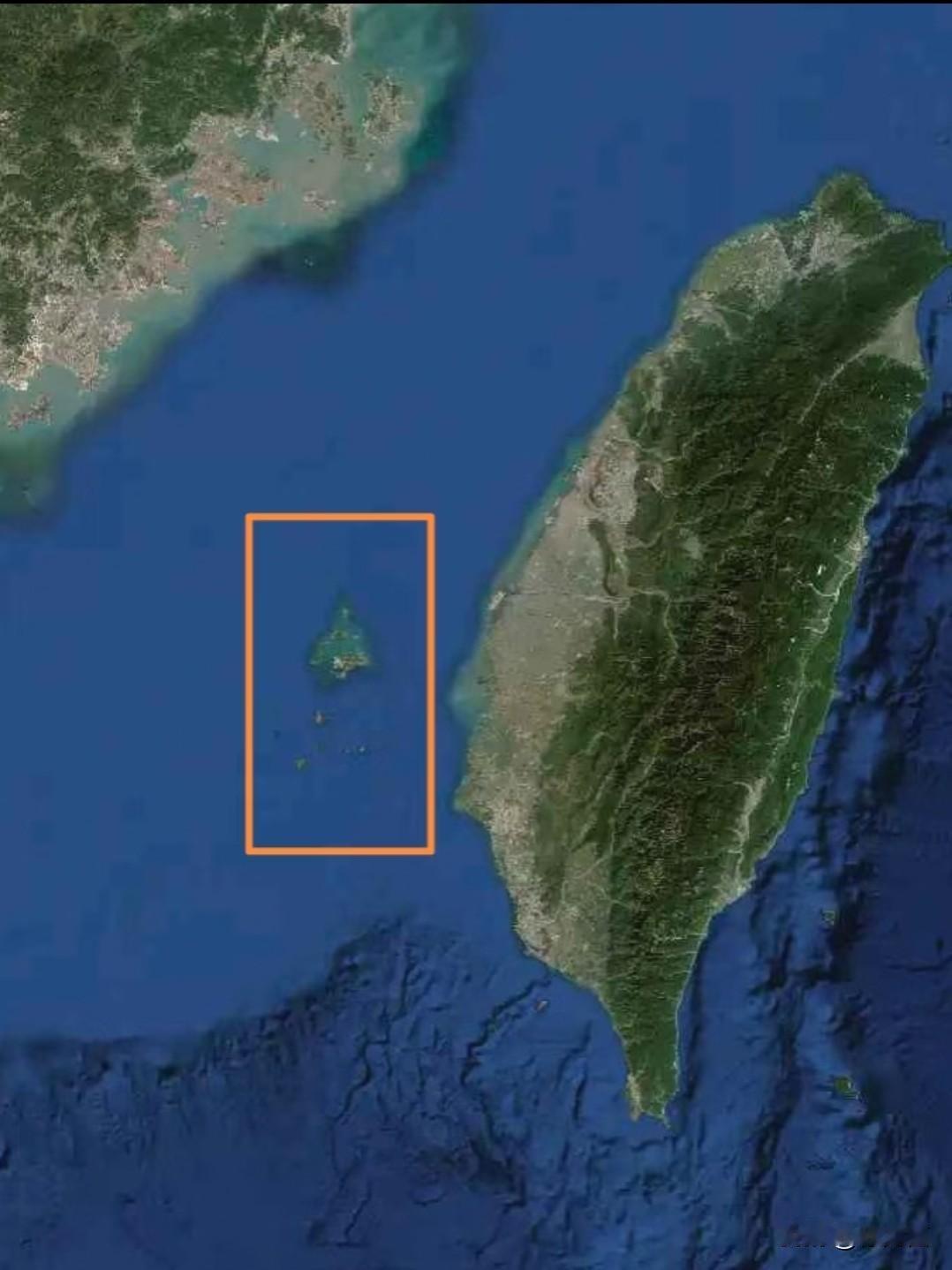

1990年,李立群从台湾回到大陆,找到了同父异母的大哥,见到大哥家一贫如洗,他拿出三笔钱说:“哥,这钱我已经帮你想好花哪儿了,别拒绝”。 李立群小时候,父亲李西毅的乡音从没淡过,他在台湾长大,父亲却常常在饭桌边指着泛黄的合影,沉默地看半天,李立群不懂,只觉得那张照片上的女人和年幼的男孩总是被父亲念叨,父亲说那是他的“大娘”,还有个哥哥 父亲李西毅的乡音里藏着跨海峡的牵挂。这位毕业于黄埔军校的老兵,抗战时曾扛枪当连长,1949年辗转到台湾,从此与大陆的亲人断了音讯。 饭桌上的菜简单,父亲的目光却总越过碗筷,落在那张塑封都磨破边角的照片上,手指会轻轻摩挲照片里的女人和男孩,嘴里喃喃着老家河南孟州的地名,话没说完就又闭上嘴,只剩一声长长的叹息。 李立群在台北四四南村的眷村长大,家里曾穷到“家徒二壁”,两面墙都得跟邻居共用。 五口人挤在戳着电线杆的简易房里,父亲白天拼命工作养家,晚上再累也会给孩子们讲大陆的事,说大娘手巧,做的面食能拉出细银丝,说哥哥小时候总跟着他在田埂上跑。这些碎片式的记忆,伴着父亲从未改变的乡音,悄悄在李立群心里扎了根。 父亲教他“英雄不怕出身低,打破牙齿连血吞”,却从没对自己的遗憾说过半句怨言,只在醉酒后对着北方的方向发呆。 后来李立群才懂,父亲的沉默是跨不过的愧疚。当年仓促离家,他没能跟大娘和哥哥道别,到台湾重组家庭后,这份牵挂成了不能碰的痛。 父亲临终前攥着那张合影,声音微弱得几乎听不清,反复说“对不起你大娘,没照看好你哥”。那一刻,李立群忽然明白,父亲多年的沉默里全是亏欠,寻回大陆的亲人,成了他必须完成的嘱托。 1990年的寻亲之路走得并不容易。靠着父亲留下的模糊地址,李立群辗转找到河南孟州的村子,见到大哥的瞬间,他鼻子一酸。大哥穿着打补丁的衣服,家里连件像样的家具都没有,孩子们光着脚在院子里跑,眼神里藏着怯意。 几十年的分离,让兄弟俩起初只剩尴尬的沉默,直到大哥提起父亲当年在家乡的趣事,李立群才敢确认,这就是父亲念叨了一辈子的亲人。 没等大哥开口诉苦,李立群就从包里拿出钱,分成整齐的三叠。 “第一笔修房子,屋顶漏雨可不行”,他看着墙皮剥落的土房说,“第二笔给孩子们交学费,咱李家的娃不能没书读”,最后一叠他塞进大哥手里,“这笔留着应急,柴米油盐总得有保障”。 大哥要推辞,他按住对方的手,语气带着不容拒绝的坚定:“这是咱爸的心愿,你不收,我没法跟他交代。” 那些年李立群在演艺圈已经站稳脚跟,从舞台剧《一口箱子》到影视剧《搭错车》,他靠着扎实的表演攒下了积蓄。 但他从没忘过父亲教的朴素道理,即便后来成了金钟奖得主,也依旧过着简单日子。帮大哥改善生活,对他而言不是负担,是替父亲了却心愿,是把断裂的亲情重新接起来。 往后的日子里,李立群成了两岸家庭的纽带。他常回孟州老家,跟大哥把酒聊家常,听街坊讲父亲年轻时的故事。孩子们放假,他会接他们到身边,教他们读书写字,就像当年父亲对他那样。 他在大陆拍戏的间隙,总会抽时间去大哥家,带去生活用品,也带去远方的牵挂。这份迟来的亲情,没有因为时间和距离变淡,反而在一次次相处中愈发深厚。 李立群后来常说,父亲的乡音里藏着中国人的根。从1949年的分离到1990年的重逢,跨越的不仅是海峡,更是几十年的牵挂。 他给大哥的钱,补的是生活的缺口,更是亲情的遗憾。那些在饭桌上沉默的时光,那些泛黄照片里的容颜,终究在血脉的联结中有了圆满的结局。 亲情从不会被距离隔断,乡愁也终会在重逢中消解。李立群用行动接住了父亲的牵挂,也诠释了血脉相连的重量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。