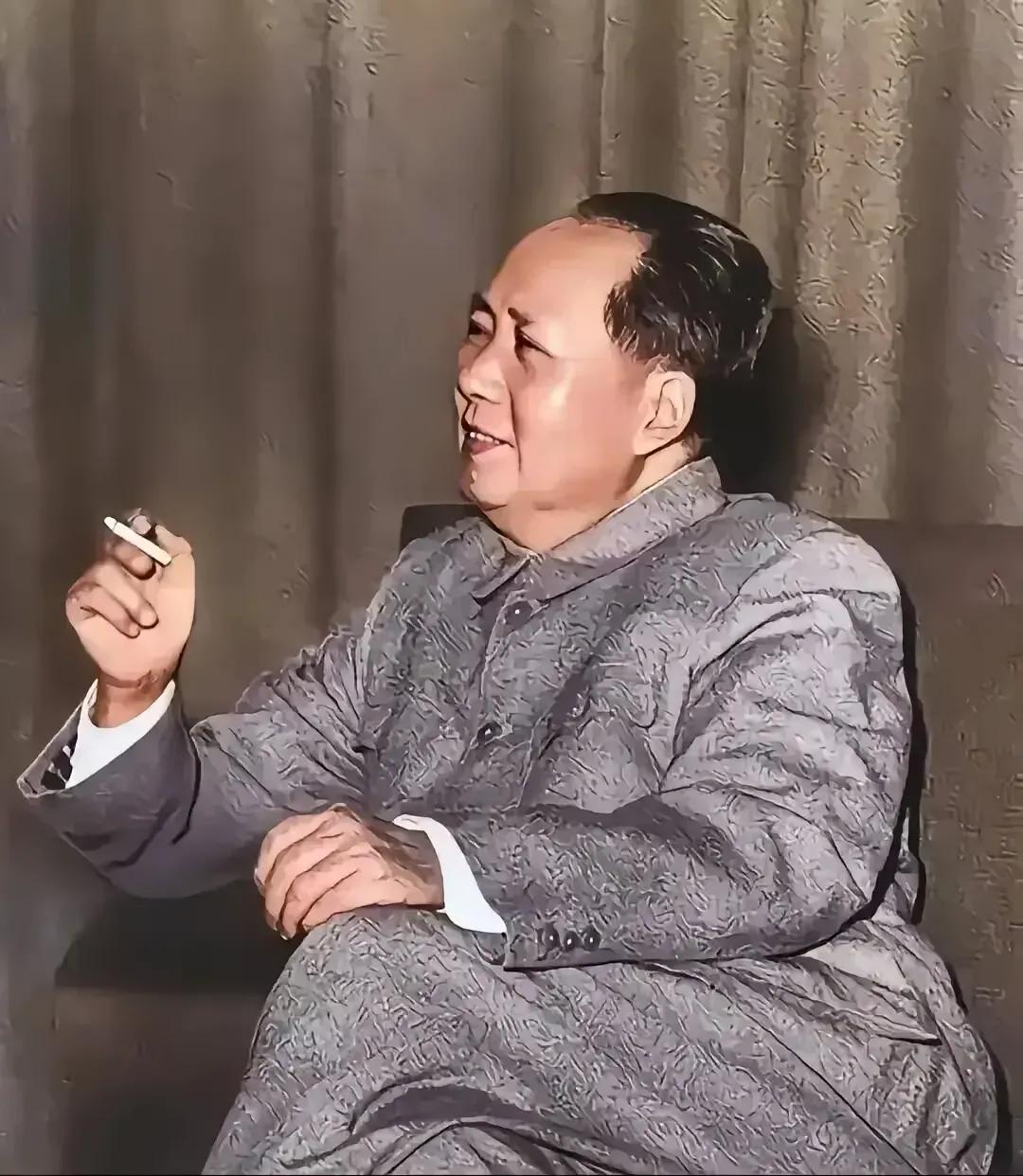

1951年这张全家福里,50岁的元帅陈毅已微微发福,他侧身搂住的爱妻张茜,虽不到三十,却已是四子之母。她的怀中,还抱着襁褓里的女儿姗姗,一家六口,其乐融融。 1951年春末,在上海法租界老洋房里,一张全家福刚拍摄完成。 照片中,50岁的陈毅侧身搂住29岁的张茜。 她梳着齐耳短发,怀抱着未满周岁的姗姗,长子昊苏站得笔直,次子丹淮扒着父亲肩膀,三子小鲁攥着妹妹的小袜子笑出虎牙。 六口人挤在藤椅与沙发间,背景是“为人民服务”的锦旗。 这张没经过度修饰的全家福,成了后世最动人的“革命家庭标本”。 张茜1922年出生在武汉,父母是中学老师,从小读诗写字,15岁考入湖北女子师范。 1937年抗战爆发,她跟着学校逃难,却在次年春天听说“新四军招文艺兵”,便嚷嚷着“我要去打鬼子”,跟着八路军办事处走了。 1938年的军部驻地,张茜成了战地服务团的话剧演员。 她演《一年间》里的“飞行员新娘”,穿着补丁军装,把角色的坚定演得台下官兵直抹眼泪。 台下的陈毅盯着她,发现这个18岁的姑娘,不是“花瓶”,是真把自己当“战士”。 两年后春天,陈毅托人带信:“打鬼子我认真,谈恋爱我也认真。” 张茜捧着信,彻底懵了! 她知道他是38岁的军长,带过千军万马。 也知道他会帮她改台词,会在她排练时偷偷送热粥。 1940年,他们在江苏溧阳的茅草屋结婚。 没有婚纱,只有战友凑的半块布做嫁衣。 婚后的张茜,成了“移动的母亲”。 1942年,长子昊苏出生在陕北窑洞。 陈毅在华东打仗,她抱着襁褓中的孩子跟着部队转移。 1943年,丹淮降生在华中根据地。 她用缴获的旧布做尿布,竹片做摇篮,白天搞宣传,晚上喂奶。 1946年,小鲁在山东出生。 国民党进攻解放区,她背着孩子走三十里山路,脚底板磨出血块。 1951年,姗姗在上海医院出生。 这时陈毅已是市长,但她仍保留着根据地习惯。 自己缝孩子衣服,用旧报纸做玩具,连奶粉都是托人带的“国产货”。 四个孩子,四个地方出生,而她的行李永远是那只旧藤箱,装着孩子的尿布、陈毅的信,还有“不管到哪,都是家”的执念。 1949年上海解放,陈毅下令“战士睡街头,不许进民房”。 张茜带着孩子住岳阳路旧宅,门口挂“陈毅同志家”,却从没有“市长家”的架子。 她的日子围着孩子转,清晨五点熬粥,给孩子梳麻花辫。 下午带他们种菜,说“粮食是农民种的,不能浪费”。 晚上等陈毅回来,听他讲市里的事:“今天有干部用公车接父母,我批评了他,公家的东西,一分不能占。” 陈毅对孩子的严,比她还“苛刻”。 昊苏想坐父亲汽车上学,他说:“你脚下的路,得自己走。” 丹淮想跟同学比穿戴,张茜拉他到身边:“看院儿里的梧桐树,根扎得深才长得高。” 张茜从不让孩子们提“爸爸是市长”。 有次学校开家长会,昊苏说:“我爸爸是种庄稼的,他说市长也是人民的‘庄稼汉’。” 1954年陈毅升副总理,1958年兼外交部长。 他的脚步越来越忙,凌晨才回家,清晨孩子没醒就走了。 张茜却从无抱怨,把家打理得井井有条。 她知道他的工作是为了“大家”,所以守好“小家”就是最大支持。 1972年1月6日,陈毅去世。 张茜握着他的手说:“孩子们我会带好。” 四天后追悼会,毛泽东突然出席,披大衣鞠躬三次。 他记得这个老战友的诗,记得他的家风,记得他“打鬼子也认真,爱家也认真”的样子。 张茜1974年去世,终年52岁。 而四个孩子也没辜负期望。 昊苏继承“外交基因”,后来从事外交工作。 丹淮、小鲁走进教育领域,像母亲当年教认字一样,教学生读书。 姗姗守着旧照片,把父母的故事讲给孙辈听。 那张1951年的全家福,如今在军事博物馆玻璃柜里。 游客驻足时,总能想起那不是“完美家庭”的摆拍,是一对夫妻用半生熬的“平凡”。 照片里的六口人的故事藏在每个勤俭的家庭里,藏在每个认真生活的孩子身上,藏在“家是最小国”的信念里。 就像陈毅当年说的:“我这一辈子,最骄傲的不是勋章,是养了四个懂事的孩子,还有陪我走过风雨的妻子。” 所谓家国,不过是有人愿为你守着后方,有人愿陪你走向前方! 主要信源:(央视网——中国人民解放军军事家:诗人元帅陈毅、金台资讯——“夫人外交”从何而来 邓颖超劝陈毅夫人张茜挑头)

用户10xxx05

好福气,陈军长

晨晨和婷婷

张茜真是大美人

真中假

成功人士

用户10xxx23

这穿的在那个年代真好

Ylf 回复 10-29 07:15

AI上色

老胖 回复 10-28 22:59

新衣服

春哥

陈军长于革命有功

詹忠保

老夫少妻,其乐融融

村里买了直升机

陈毅市长

用户10xxx16

黑白照为什么一定要用ai加颜色呢?尊重历史不好吗?

高山流水

陈毅留南方打游击可谓九死一生,真是英雄元帅

黑色杰克

有夫妻相

用户10xxx11

都是为人民服务的伟人

远行者-逆水寒

陈毅是著名的福将

承嬗离合淡凉

家风家训!

西园湘茗

此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗

用户97xxx24 回复 11-01 07:49

后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱

用户15xxx01 回复 11-01 10:27

连阎罗王都敢斩的人,不得了!

用户10xxx64

🇨🇳🙏🌈

不将就。

好好好

用户10xxx33

陈老总,最实惠!

动力大哥

英雄爱美人,美人配英雄,送给陈毅元帅和他的夫人张茜美人

大蒜头

那个年代有这么时髦的衣服?[抠鼻]

珠珠 回复 10-29 22:18

Ai上色。该维持老照片原样

用户11xxx18

老陈有福相 一副文官气质

生活不易

革命的种子!

用户10xxx33

陈帅

chen xian sheng

陈毅元帅成功有一个伟大的女性又是伟大的母亲在背后支持着!

鹰击长空

致敬

Yk

差不多前后走的,张茜走的有点早呀

畅暢

陈军长有福气啊

用户10xxx66

精力旺盛

道心如此

见过张茜在庐山的照片,真的很美,衣着也很漂亮

一捧净土掩风流

唯一没有参加长征的元帅!

用户10xxx63

那年代这装扮不可能

promise小莫

不错