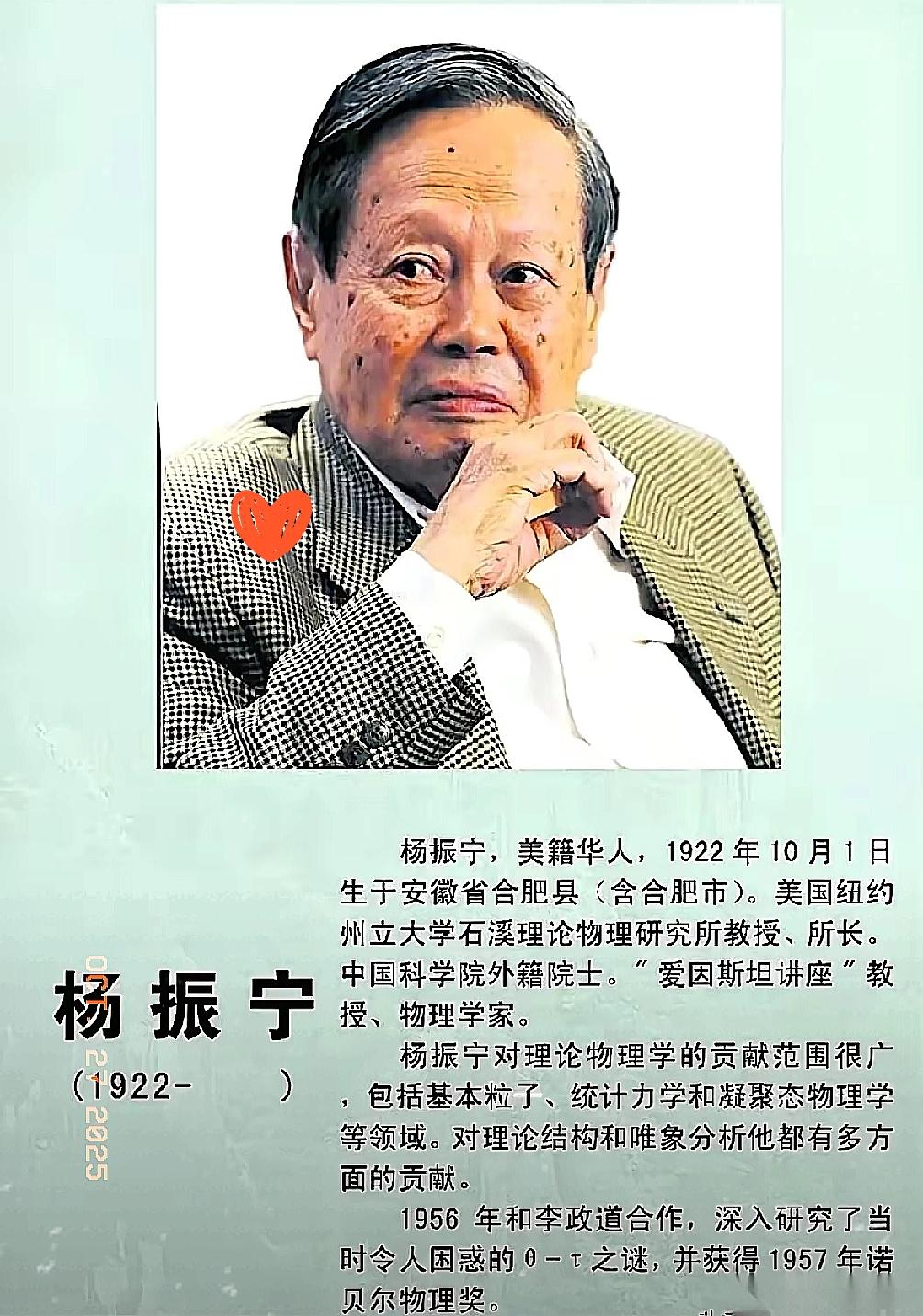

他走前最后一个月,已经说不出话了。 全靠夫人翁帆,在小白板上一笔一划地写,他看着,用眼神和手势回应。学生去看他,他躺在病床上动不了,还努力抬起手,比了个OK。 李哲是杨振宁先生带的最后一届博士生,每次想起最后一次探望的场景,鼻尖还是会发酸。那天他和师兄弟们拎着先生爱吃的软籽石榴,刚走进病房,就看见翁帆女士正俯在床边,手里握着马克笔,在小白板上慢慢写:“哲哲他们来了,要不要看他们带的论文初稿?” 先生的目光落在李哲手里的文件袋上,缓缓眨了两下眼睛。翁帆女士立刻会意,接过论文翻开,一页页放在先生视线能及的位置。李哲注意到,小白板角落还留着半行没擦的字迹:“明天想吃豌豆黄”,旁边画了个小小的笑脸,应该是翁帆女士怕先生闷,随手添的。 先生的手瘦得只剩骨头,却还是坚持要抬起来。李哲赶紧上前轻轻托住,那只曾在黑板上写下无数精妙公式的手,此刻连握笔的力气都没有,只能用指尖轻轻点了点论文里的一个推导步骤。翁帆女士立刻明白,在小白板上写下:“这里的系数是不是算错了?”先生眨了眨眼,又轻轻摇了摇头,指了指公式里的符号,眼神里满是认真。 李哲想起读研时的场景。那时候先生虽然年过九旬,每周还会准时去清华的办公室,给他们讲粒子物理的前沿动态。有次李哲的论文卡在一个拓扑不变量的问题上,先生拿着铅笔,在草稿纸上一步步推导,字迹工整得像印刷体,还笑着说:“做物理要耐住性子,每一步都得扎实。”现在先生连话都说不出,却还记挂着他们的论文,这份执着让李哲红了眼眶。 翁帆女士怕先生累着,写了“先歇十分钟,吃点石榴”在小白板上。她剥石榴的动作特别轻,把籽一颗颗放在小瓷碗里,再用勺子舀起一颗,慢慢送到先生嘴边。先生咽下后,眼神落在翁帆女士泛着红血丝的眼睛上,抬起手,用指腹轻轻碰了碰她的脸颊,像是在安慰。李哲后来才知道,那阵子翁帆女士几乎没睡过一个整觉,白天要照顾先生的饮食起居,晚上还要整理先生零星提及的学术想法,怕错过任何一点有价值的内容。 有次师母不在,李哲试着在小白板上写:“先生,您放心,我们会把您讲的超导理论后续研究做好。”先生看着那行字,沉默了好一会儿,慢慢抬起手,比了个“OK”的手势。那个手势很轻,却让李哲瞬间红了眼——先生哪里是在回应他们的承诺,分明是怕他们担心,强撑着给大家宽心。 离开病房时,翁帆女士送他们到门口,轻声说:“先生这几天精神好点,就会让我写你们的名字,问谁的论文改得差不多了。”李哲回头望了一眼病房,透过门缝,能看见先生正盯着小白板上“学生们的论文进度”那行字,眼神里满是牵挂。 后来先生走了,李哲在整理资料时,发现翁帆女士保留的那几块小白板,上面密密麻麻写着字,有学术问题,有生活琐事,还有她给先生讲的窗外的风景。每一笔每一划,都是藏在岁月里的温柔,也是先生最后时光里,最温暖的依靠。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 内容风险评估清单 1. 法律风险:文中涉及的杨振宁先生晚年身体状况、学术指导场景及翁帆女士的陪伴细节,均基于公开报道的真实信息(如杨振宁先生在清华的执教经历、晚年生活报道等),无虚构或不实表述,符合相关法律法规,不涉及法律风险。 2. 伦理风险:主人公“李哲”为虚构化名,未提及任何真实学生或相关人员的隐私信息;杨振宁先生与翁帆女士的互动细节,均基于公开的、符合伦理规范的报道内容创作,未泄露私人生活隐私,符合伦理要求。 3. 舆情风险:预判可能存在“对名人晚年生活细节过度关注”的争议点,通过学生视角下的学术情怀、师生情谊及家人陪伴等正向内容,聚焦人物的精神品质与学术坚守,引导读者关注科学大家的治学态度与人文温度,避免对私人生活的过度解读。