我记不清他们叫什么名字。

大脑像是为了保护我把他们删掉了,就像他们当时保护我一样。

他们跟着我到后山摘野果,守护在我身边,耳朵高高竖起,一边小心翼翼地嗅着草丛里的动静,一边回头看我是不是跟丢了。

我带着他们去溪边游泳,我不敢下水,他们跳得欢腾,在水里扑腾,又跑上岸甩我一身的水。

他们是那么快乐,那时的我也是。

两只小黄鸭,呆头呆脑地跟在我身后,走一步就嘎一声。

每一条狗,不论大狗小狗,累了就趴着舔舐我的手,精神了就冲我摇尾巴。

我以为我会一直拥有他们。

但他们总是会突然消失。

放学回家,家里有亲戚在笑,父亲在锅里翻搅着什么。我站在门口没动,看见地上那一摊血,还有散落的毛发。

母亲说,吃了就知道香了,哭什么。

是啊,不是第一次经历这种事了。我的狗,我的鸭子,我的伙伴们,一次次地从身边消失,一次次地出现在饭桌上。我越抗拒,他们骂得越狠,骂我没出息、骂我就是个吃闲饭的,连家里杀条狗都要来捣乱。

他们让我闭嘴,让我吃饭。

眼泪终于流干。

他们说我终于懂事了。

从那以后,我抵触去后山,也不再去溪边。

也从那以后,我对消失这件事变得麻木。

年迈或病重的亲戚陆续去世时,我没有情感波动。

他们的离开对我来说,就像是听见谁家的小猫小狗消失了。

我不会哭,也不会难过。

因为早在儿时我就学会了对消失保持沉默。

也在一次次的沉默里,我失去了珍贵又纯粹的爱,失去了我的童年。

我得到成长了吗?没有,我得到了对生命的愈发淡漠。

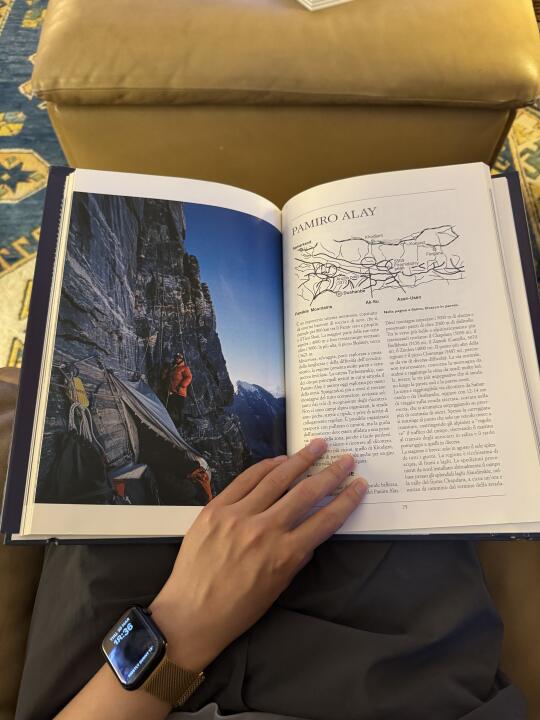

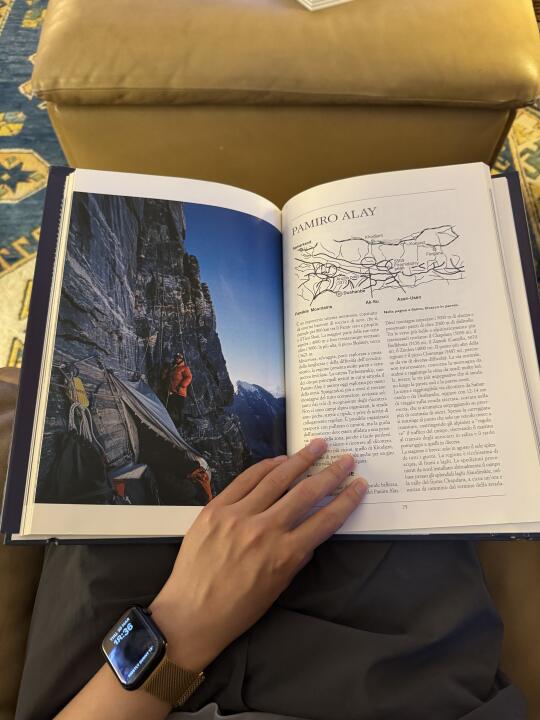

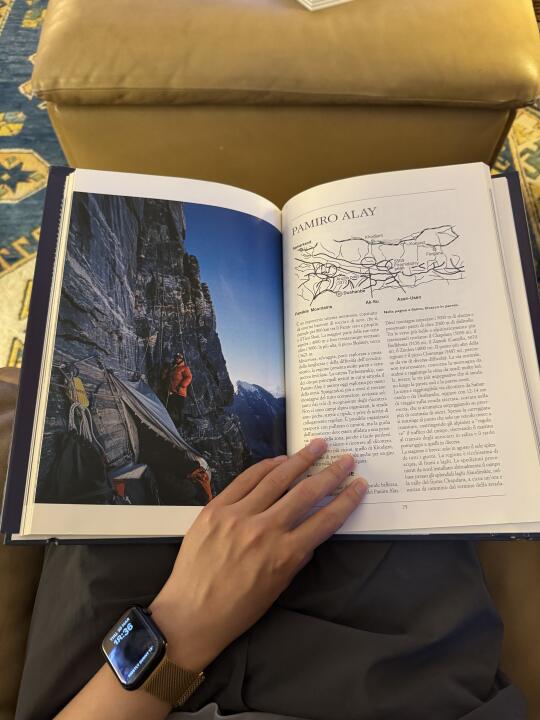

清明将至,我在地球的另一面,在篝火旁翻看Sei personaggi in cerca d’autore,在这我的每一个小伙伴都被保护得很好。

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda.”

一个人只要有人记得他,他就永远不会死去。

死亡曾经也困惑着我。看见的悼念笔记写到:“我的共情能力能让写出的悼词对方基本满意,但同时也在困惑着我”。我想,死亡确实不是终点,真正的终结是被遗忘。当我还能记住我儿时伙伴曾经在我怀里的温度,记住他们那坚定站在我面前的身影与那高高抬起的头颅,他们就从没离开过我。

人生不过是一个幻象,每个人都以自己的方式诠释它。

此篇纪念我曾经无法保护的伙伴们,也纪念我过早枯萎的心。