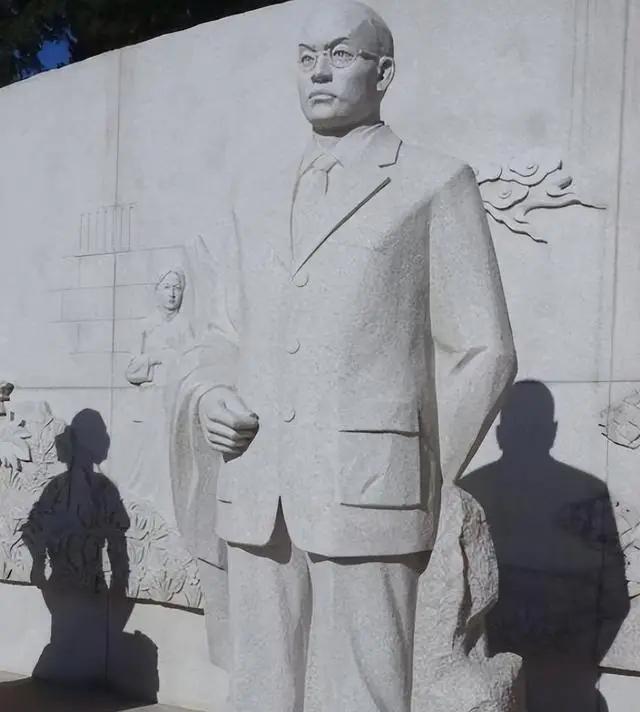

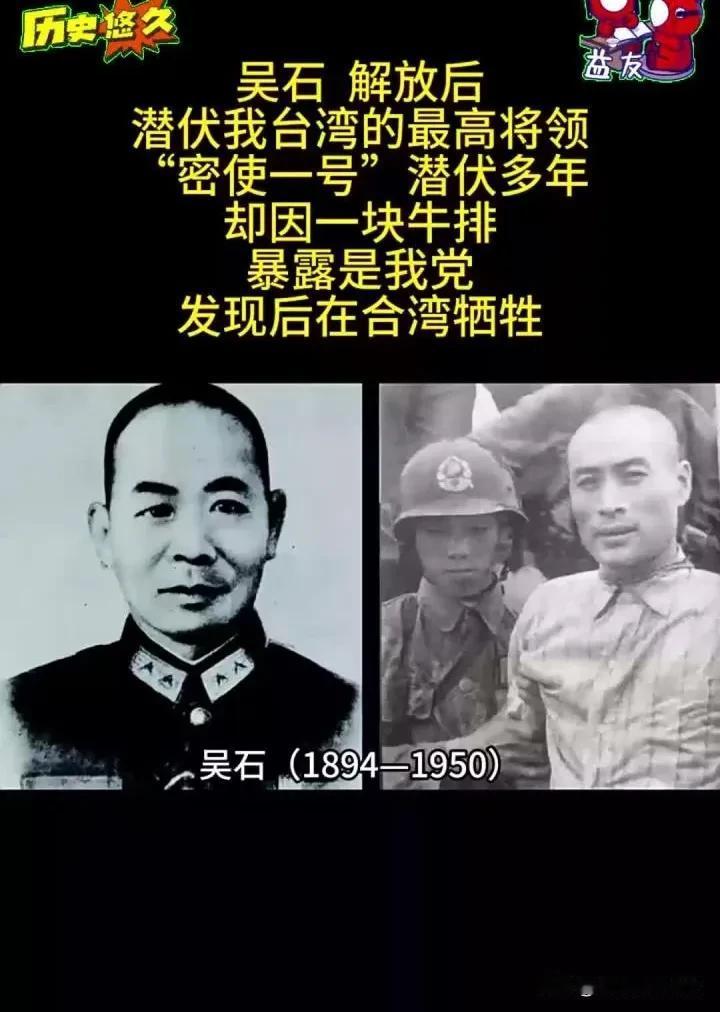

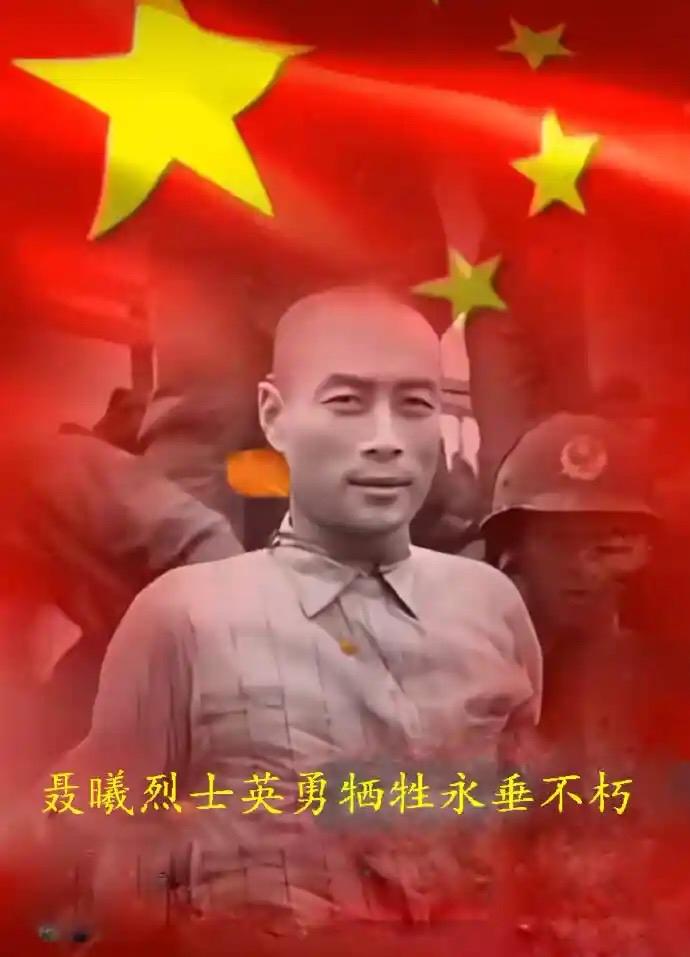

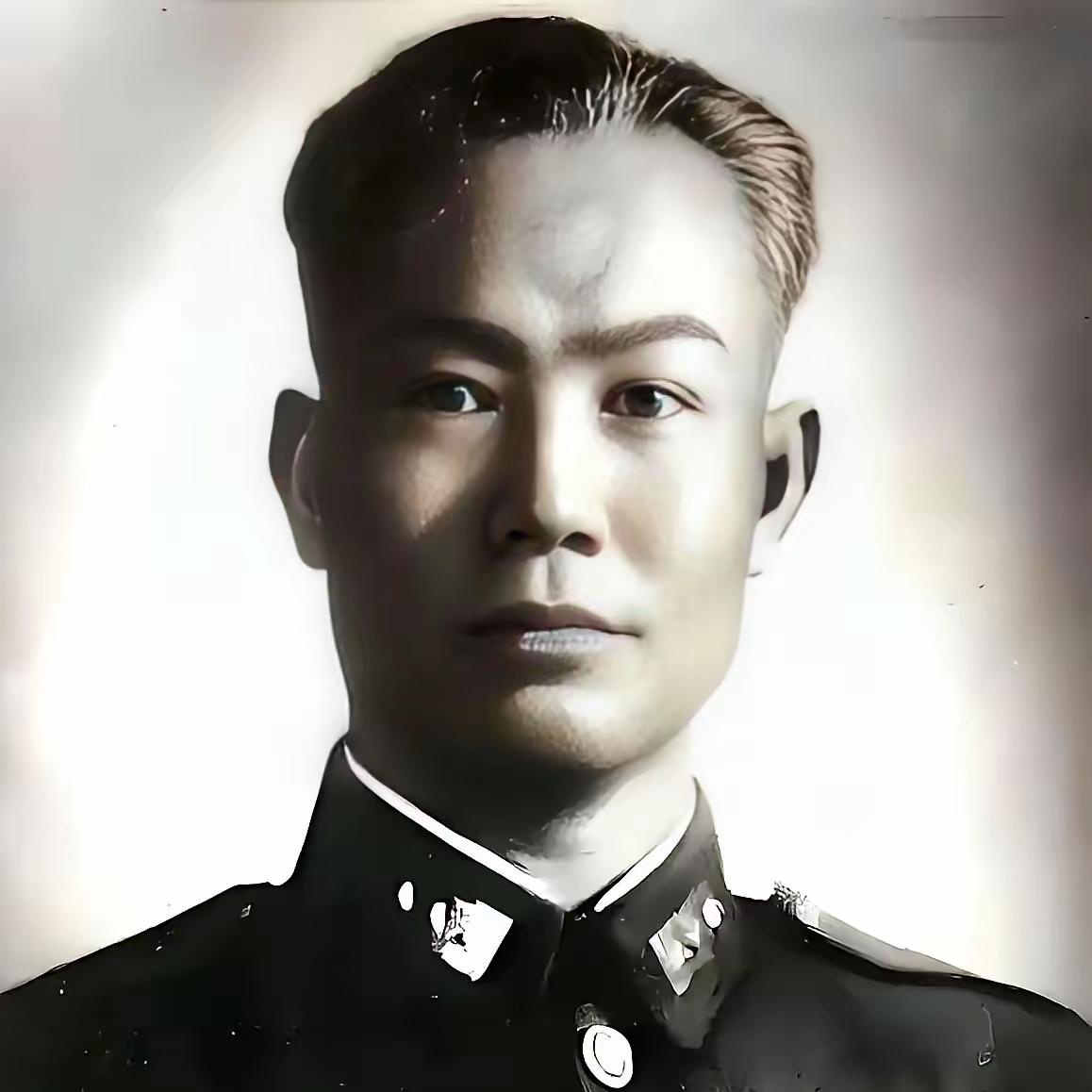

1950年,吴石被“判”处死刑时,“客观”报道的只有香港的《星岛日报》,而且吴石临刑前,不是写了4句诗,而是8句诗。 空气里弥漫着一种压抑的气息。那一年,在马场町刑场传出几声枪响,带走了一个复杂又悲怆的名字——吴石。那场处决,没有轰动,也没有报道。台湾的媒体集体失声,只有香港《星岛日报》在几天后,用冷静的语气写下了一段被掩盖的真相:“吴石等四人,于昨日在马场町伏法。”这句话成了当时世界上唯一一条客观记录,也让后人得以从缝隙中窥见那个年代的阴影。 吴石原是福建人,早年入保定军校,后又进入黄埔军校第二期,是国民党系统内标准的职业军人。他在抗战时期立过功,担任过第六军参谋长,算得上蒋介石信任的中坚将领。战争结束后,他被调往台湾,任国防部参谋本部参谋次长,看似仕途稳固,实则暗流汹涌。就在此时,他做出了一个被视为“背叛”的决定——秘密为中共传递情报。 那是一个对情报最敏感的年代。吴石在台北建立起隐秘的联络网,掌握着台湾的军事部署、空军调动、海防要图。这些情报通过隐秘渠道传回大陆,被认为对后来的战略布局产生了重要作用。他明白,一旦事情败露,结局只有一个——死。可他依旧选择继续。那不是盲目的忠诚,而是一种清楚的信念:这个国家不能永远被撕裂。 1949年底,国民党在大陆的最后据点相继失守。台湾成了唯一的退路,也成了恐惧的温床。国民党情报部门开始全面清查内部,怀疑任何与中共有接触的人。就在这个风声鹤唳的时期,一名情报军官朱谦之在审讯中供出“吴石”二字。命运就此反转。1950年3月,军统特勤处深夜突入吴石住宅,将他秘密带走,从此再无自由。 审讯的细节已无从完全复原,但各方史料都提到,吴石在数日的逼供中始终保持沉默。军法处早已决定以“通匪叛乱”定罪。判决文件早在庭审之前就写好,只等宣读。1950年5月30日,军事法庭以“为中共从事间谍活动”罪判处死刑。六月初,行刑令下达。 台北的报纸几乎集体噤声。除了几行公文式公告,连标题都显得敷衍。人们在街头并不知情,只有香港《星岛日报》在6月20日刊出消息——《轰动台湾间谍案四要角同被处死》。报道写道,吴石临刑前“神色自若,书诗八句,字迹工整”。这一句短短的描述,成为历史上关于吴石最后时刻的唯一实证。 许多人后来只知道吴石留下了“四句绝命诗”,其实那只是半段。根据《星岛日报》的原文与后来的档案复印件,他写下的是整整八句。前四句最常被引用:“一死报国恨难消,热血丹心写九霄;今日山河犹破碎,何时重整旧山腰。”而后四句,才更显出那种从容与清醒:“生前一诺存天地,身后千秋慰老僚;莫叹此身归去早,青史留名胜玉雕。”八句诗读来铿锵冷峻,不带怨气,只余决绝。那不是悲歌,而是诀别宣言。 行刑那天是6月10日。傍晚的马场町阴云低垂,风吹得旗杆作响。吴石身着旧军装,被押上刑场。行刑官宣读判决时,他挺直身躯,没有言语,只向身后的三名同案人微微点头。有人记得他低声说了一句“走吧”,像是命令,也像告别。几声枪响后,尘埃落地,空气里只剩回音。 处决过后,台湾继续沉默。档案被封,墓地无名,家属连骨灰都无处祭拜。那八句诗被收进案卷,消失在军法处的档案柜里。多年后,《星岛日报》的那份剪报被学者意外发现,才让这个被遗忘的细节重见天日。它不仅还原了吴石的最后一刻,也打破了那个年代的集体失语。 时间过去七十多年,吴石的名字从政治禁区变成历史符号。2006年,大陆方面正式追认为革命烈士。台湾的一些史学者也开始重新研究这起案件,认为吴石的死是“白色恐怖”时期政治清洗的缩影。那场审判既非公开,也无证据,仅凭上级意志完成。吴石死于敌人的枪口,也死于制度的恐惧。 在历史的长河里,他的故事几乎被尘封。但那八句诗仍被传诵,不是为了悲情,而是为了提醒人们:真相总会被掩盖一阵,却不会被掩盖一世。1950年的那个黄昏,马场町的风卷走了一个军人的肉身,却带不走他的决心。多年后,当学者重新翻出那张报纸,读到“吴石临刑前书诗八句”这行字时,仿佛又听见了那场沉默的枪响。