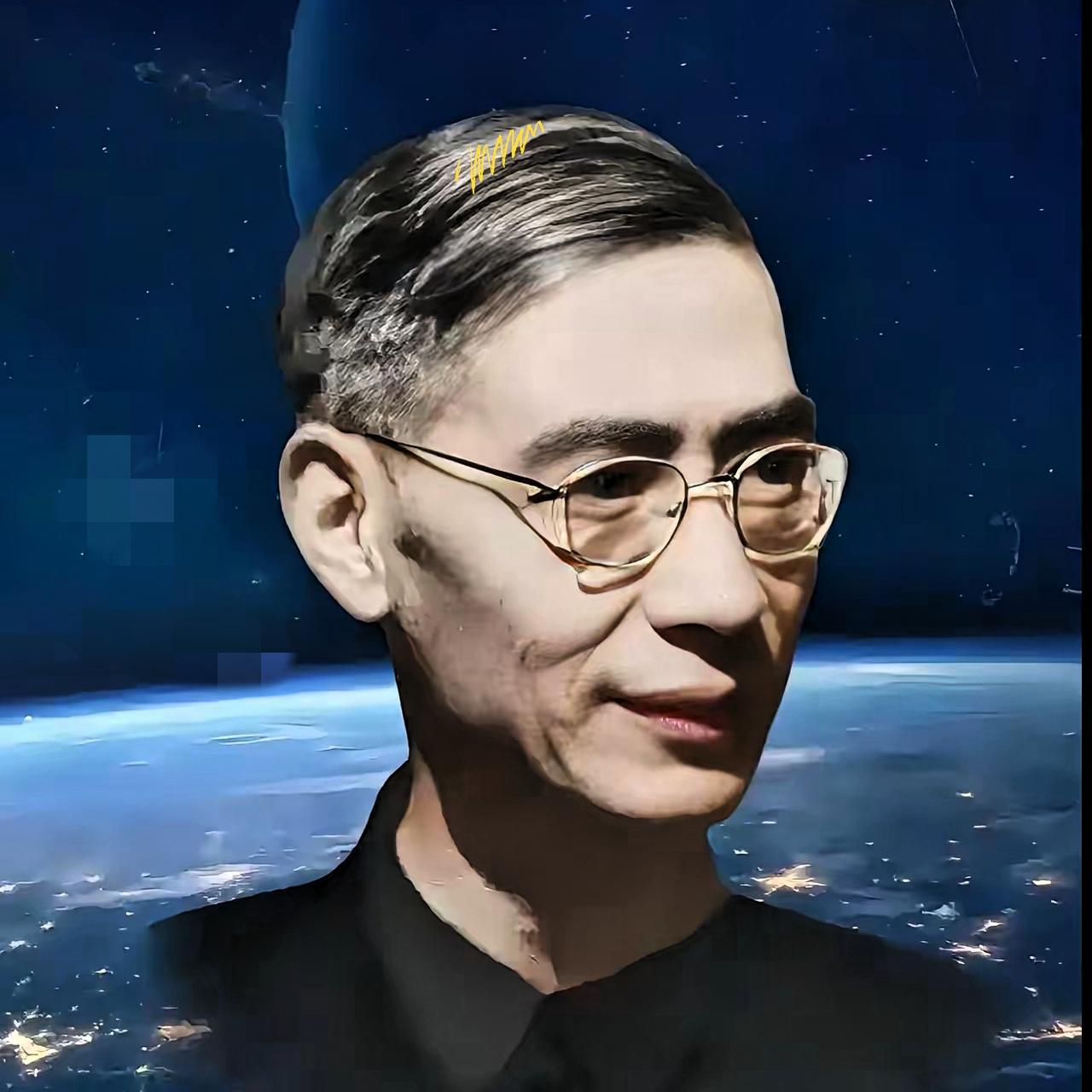

郭永怀永远不知,他牺牲后,女儿也不久后离世,只留下妻子孤零零地在世上。他是被钱学森称为天才的人,是两弹一星元勋,但却英年早逝,他牺牲的时候和警卫员两个人紧紧抱着,把资料护在怀里…… 郭永怀放着美国康奈尔大学终身教授的铁饭碗,转身就把十几年的科研手稿付之一炬,这操作放在今天,估计得让不少人觉得不可思议——毕竟那可是在国际学界都响当当的人物,钱学森的同门师弟,冯・卡门的得意弟子,提出的PLK方法至今还在流体力学领域沿用。 可他偏不,1956年那会儿,钱学森两封书信一召唤,他就铁了心要回国,哪怕美国情报人员天天在他家周围打转,甚至闯进门“检查”,哪怕登上“克利夫兰总统号”邮轮时,FBI还特意登船搜查同行物理学家的行李,拿走了所有论文笔记,他也没丝毫动摇。 回国前他变卖家当换来的48460元,一分没留全捐给了组织,要知道那时候普通工人一个月工资也就几十块,这笔钱足够支撑一个家庭舒舒服服过十几年。 他自己却带着家人住进简陋的房子,一门心思扎进了国防科研的漩涡里,1962年周总理找他谈话,说国家需要他去西北大漠主持原子弹研究,可能要待一辈子,他想都没想就答应了,从此青海221基地的草原上,多了个天天围着爆轰力学、飞行力学打转的身影,和王淦昌、彭桓武一起成了核研究领域的“三尊大菩萨”。 罗布泊的日子可不是闹着玩的,碱水喝着喇嗓子,煤油灯的火苗忽明忽暗,夏天热得像蒸笼,冬天冷得能冻裂骨头,他就在这样的环境里演算数据、指导试验,把对家人的陪伴全换成了对国家的责任。 女儿郭芹17岁就被派到内蒙古插队,不会做饭不会挑水,赚不到工分,哭着恳求他走后门参军,他却硬着心肠拒绝,只在信里鼓励女儿“要有百折不挠的意志”。 孩子想要一双翻皮棉鞋,他总说等出差顺便买,可这桩小事拖了又拖,直到1968年12月4日,他在青海基地发现了热核导弹的关键数据,急着赶回北京汇报,临走前给家里打了通电话说“明天到家”,这双鞋终究没能送到女儿手上。 谁也没想到,这通电话成了永别,1968年12月5日凌晨,他乘坐的飞机在北京西郊机场降落时突然失控,坠毁在玉米地里。 搜救人员赶到现场时,在烧焦的残骸中发现两具紧紧相拥的遗体,费了好大劲才掰开,正是郭永怀和警卫员牟方东,而夹在他们中间的公文包完好无损,里面的绝密数据成了后续热核试验成功的关键。 消息传到中南海,周恩来总理当即暂停了与外宾的交谈,悲痛地说“郭永怀必须见报”,要知道在那个涉密工作普遍低调的年代,这份待遇足以见得他在国家心中的分量。 他牺牲22天后,他参与领导的核试验圆满成功,中华民族的国防基石又添了一块重砖,可他再也看不到了。 命运对这个家庭的考验还没结束,郭芹没能等到父亲的棉鞋,也没能等到家庭的团圆,动荡年代的艰辛让她身体一直不好,1996年,45岁的她在北京病逝,临终前还念念不忘父亲的遗憾,只能拜托好友照顾母亲。 偌大的房子里,只剩下李佩一个人,这个曾经和郭永怀在加州理工学院相识相恋的才女,没有被悲痛击垮。 年近花甲的她,为了满足国家培养外语人才的需求,牵头创办了中国科学院大学外语系,自己编写教材、招聘师资,一教就是二十年,中科院的众多院士,包括白春礼、丁仲礼都曾是她的学生。 她的生活过得极其简朴,衣着朴素,从不讲究排场,却把丈夫的“两弹一星”功勋金质奖章捐给了中国科学技术大学档案馆,把毕生积攒的60万元积蓄分别捐给两所院校设立郭永怀奖学金,就连自己著书所得的200元稿费都全部交了党费。 有人说她傻,守着那么多荣誉和积蓄,却过得像个普通老人,可只有她知道,这是对丈夫最好的告慰,也是他们夫妻俩共同的信仰。 2017年1月12日,99岁的李佩与世长辞,按照她的意愿,后人将她与郭永怀合葬,这对分离近半个世纪的夫妻,终于在另一个世界团聚。 现在回头看,郭永怀那代科学家的选择确实有些“不合时宜”,放着优渥的生活不过,非要回到一穷二白的祖国啃沙子,把个人安危和家庭幸福都抛在脑后。 可正是这份“不合时宜”,才撑起了新中国的国防脊梁,他们没有惊天动地的口号,只用实际行动证明,“国家”这两个字,不是挂在嘴边的空话,而是刻在骨子里的信仰。 郭永怀用生命护住的不只是一份数据,更是国家的希望;李佩用一生坚守的不只是一份思念,更是对家国的忠诚;郭芹未能实现的期盼,也成了那个年代无数科研家庭牺牲的缩影。 2018年,国际小行星中心将编号212796号的小行星命名为“郭永怀星”,2019年国庆七十周年阅兵,他的侄孙作为“两弹一星”元勋后代代表高举荣誉牌驶过天安门广场,这些都说明,祖国从未忘记他们的付出。 他们的故事不是冰冷的历史,而是鲜活的教材,提醒着我们,今天的岁月静好,不过是有人曾为我们负重前行。