烽火问鼎计划每天认识一件兵器 日制50倍径三年式140毫米舰炮

由于金刚级和扶桑级采用的50倍径四一式152毫米舰炮使用的炮弹重量达45公斤,过于沉重,日本人体格难以适应,无法进行连续发射,因此开发了这款将炮弹重量减轻至38公斤的火炮。

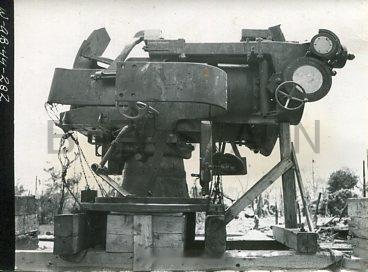

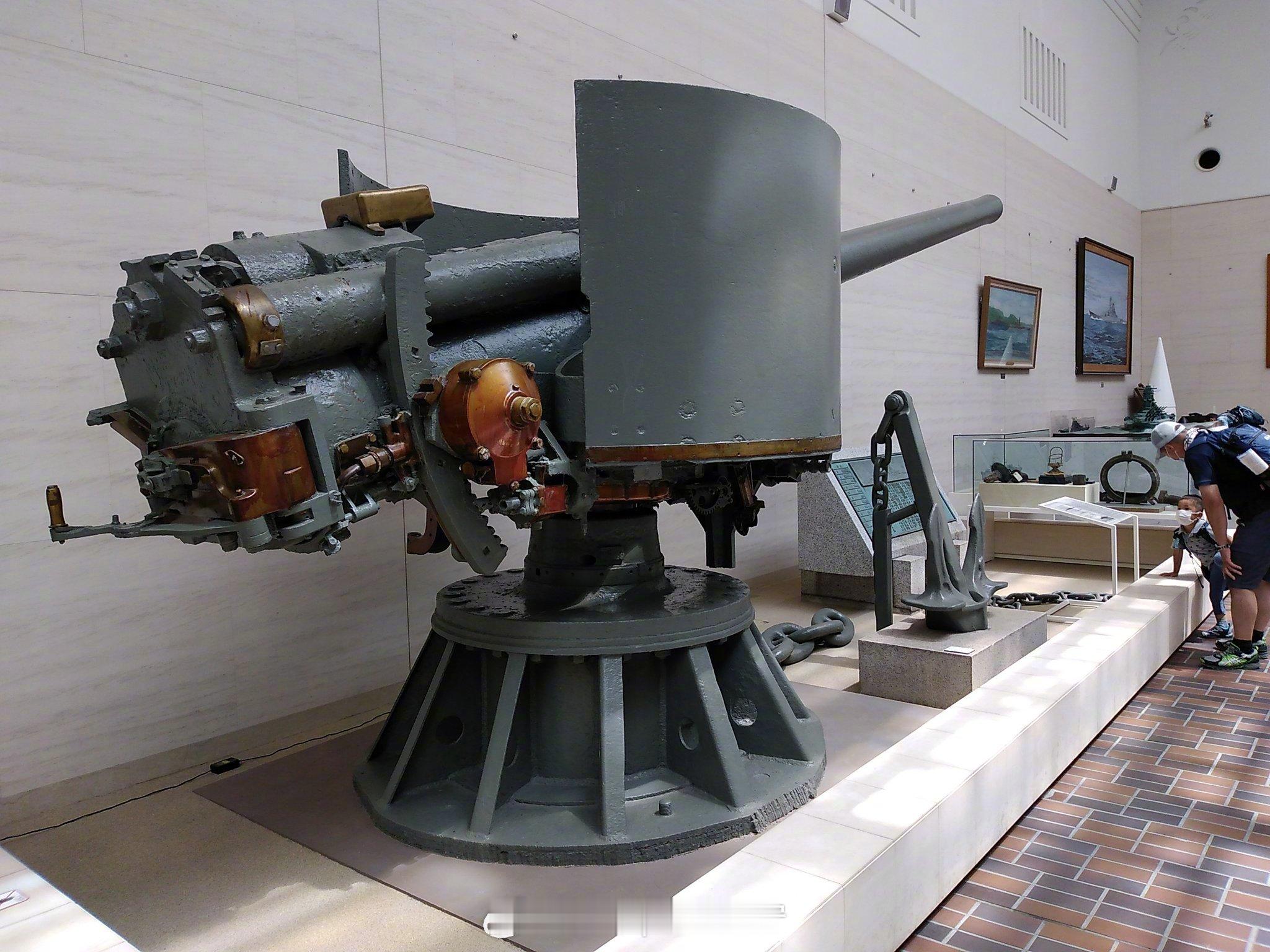

三年式140毫米舰炮是日本海军在第一次世界大战期间开发的中口径舰炮,也是在1945年日本战败前,海军最普及的中口径火炮,大量配备在军舰及防卫据点使用。

日本在日英同盟缔结之后,获得英国大量技术转移等支援,日本也为它们的军舰配备上全英式武装,以及向英国采购最新型的金刚级战舰全套技术,以提升国内军工业水准。原本在金刚级上配备的维克斯Mark M 152毫米舰炮经过日本自行实证后,海军高层承认了国内士兵体格无法和西方国家相较,45.36公斤的弹重太沉,人力搬运、装弹的编制状况下,射速太差。

为解决中口径火炮射速问题,日本在1914年4月24日决定将152毫米舰炮缩小,以火力投射总量取胜,新型炮口径订于140毫米(5.5英寸),设计由四一式缩小,发射药室容积为23立方米,发射压力每平方公分2900-2910公斤,为一款除了口径缩小外,其余技术规格不打折扣的新式武器,因此很快地就完成相关制造;虽然140毫米炮弹药重量降至38公斤,但是在射击效率上最快可达每分钟10发(380公斤),不弱于一战时期最优才每分钟7发(315公斤)的152毫米舰炮投射能力。而当时普及的半穿甲弹破坏力足以击毁防护巡洋舰以下的中小型船只。

随后三年式舰炮便大量配备在日本战舰副炮、轻巡洋舰主炮上;古鹰级重巡洋舰在1910年代尚以侦察巡洋舰方案设计时,也计划运用140毫米炮。无独有偶,1913年英国也在希腊海军要求下开发同样是口径140毫米的第一型5.5英寸舰炮,并且在胡德号战斗巡洋舰上运用,该型炮运用更轻的弹药达成每分钟12发的高射速,多少证明一战时期152毫米舰炮操作时的诸多限制以及当时对巡洋舰主要战斗任务需求。

日本海军原定在第一次世界大战结束后,为新的八八舰队计划开发新型140毫米舰炮,新舰炮完成了3门原型。新型炮炮管长达55倍径、最大仰角达30度、药室容积有25立方米的“I型”与30立方米的“I2型”等测试版本,最大射程可达20.9千米以上,但是在八八舰队计划中止后,同时中止新型炮研发,研制经验成果则在后来服役的新型舰上沿用。

三年式的设计原始需求是为了符合人力装弹所需,然而在机械动力补助上弹逐渐成熟,加上伦敦海军条约规范轻巡洋舰主炮口径上限可达155毫米后,140毫米的尺寸设计则显得落伍;因此日本后续开发了三年式155毫米舰炮,对140毫米炮的关注就只有更换炮弹,没有对它有完整的改良。

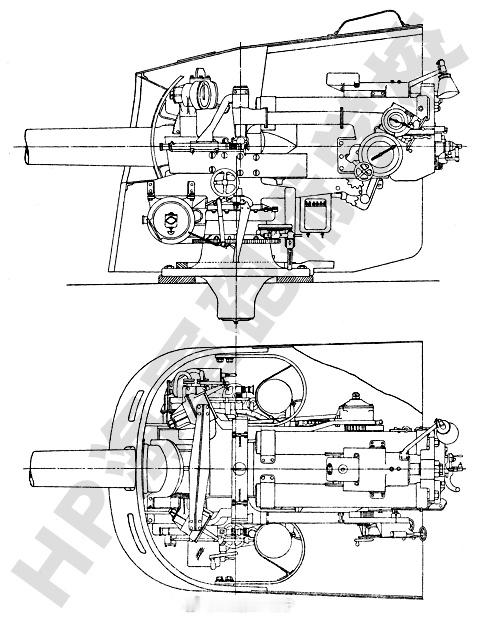

本型舰炮最早是由四一式缩小尺寸而出现,它继承了几乎所有四一式的特征,包括主炮制程、倍径、及寿命、分离式装药设计,也包括迁就战舰防御设计使炮架最大仰角局限在20度的限制。装置在战舰用于驱赶中小型舰艇的平射副炮时,问题不明显,但是使用在巡洋舰主炮时就很糟糕,因为三年式舰炮在20度仰角时射程只有15.8千米,不够和世界列强巡洋舰的152毫米主炮抗衡。因此在每批次制造时,三年式舰炮都有逐渐提升舰炮仰角的计划,使得虽然主炮炮管相同,但个级舰艇可用射程略有出入,但装弹限制一直被设定在只能于仰角20度以下。

以单装炮来说,1910年代制造的天龙级轻巡洋舰使用的型号为“D型”炮架,仰角只能到20度,同型炮在伊势级战舰上也有使用;但1920年代初长良级轻巡洋舰与球磨级、长门级战舰使用的140毫米单装炮仰角已提高到25度,射程可达17.5千米;1920年代中期服役的川内级轻巡洋舰与夕张号轻巡洋舰采用之“D3型”炮架已经引进部分改良新型炮技术,仰角提高到30度,射程达19.1千米,伊势级战舰在1930年代现代化改造时也是换上同型武器。

而三年式舰炮最终版本在1930年代末期配备,仰角可达35度,射程有20.5千米。本型炮则是提供给现代化工程的长门级战舰与香取级训练巡洋舰使用。搭配九一式定时引信,可提供聊胜于无的防空能力。

配备军舰

单装炮

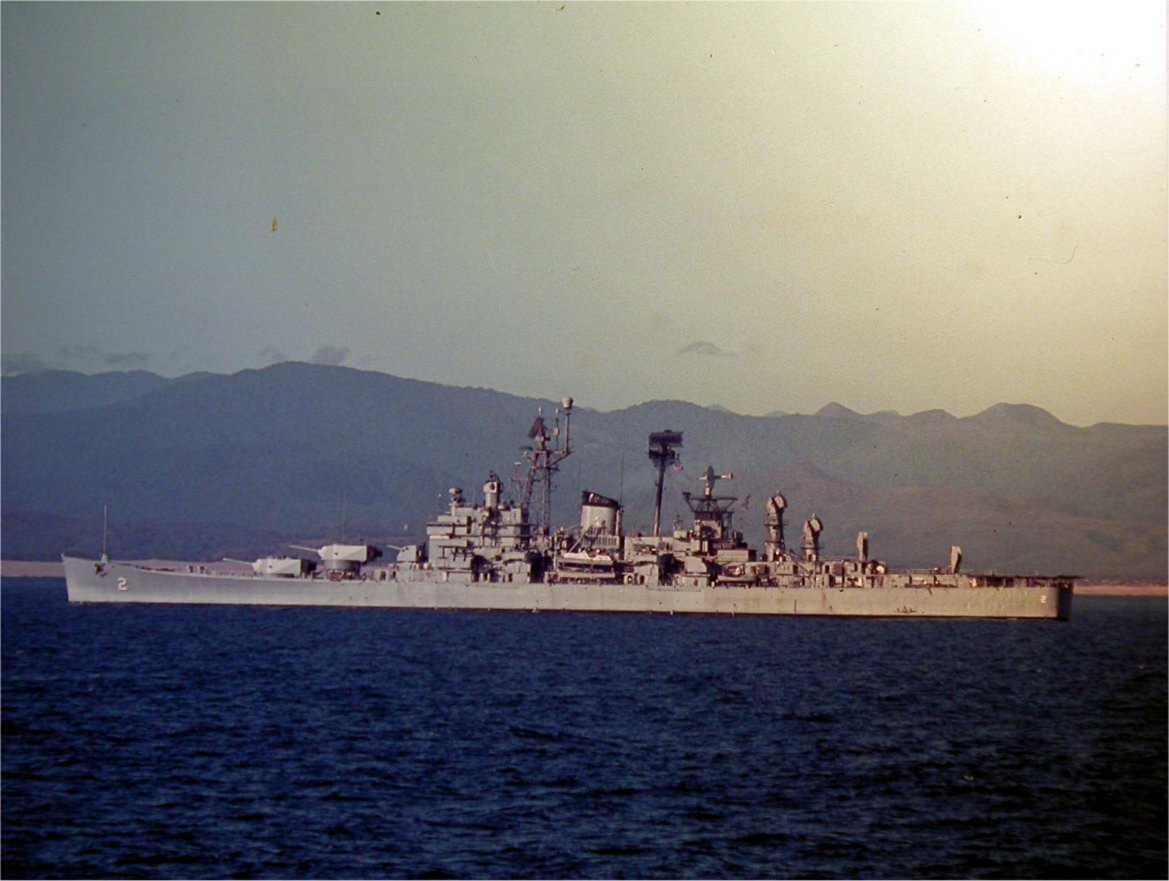

大型战舰:伊势级战列舰、长门级战列舰、凤翔号航空母舰

巡洋舰:天龙级轻巡洋舰、球磨级轻巡洋舰、长良级轻巡洋舰、川内级轻巡洋舰、夕张号轻巡洋舰、报国丸级伪装巡洋舰、逸仙号轻巡洋舰

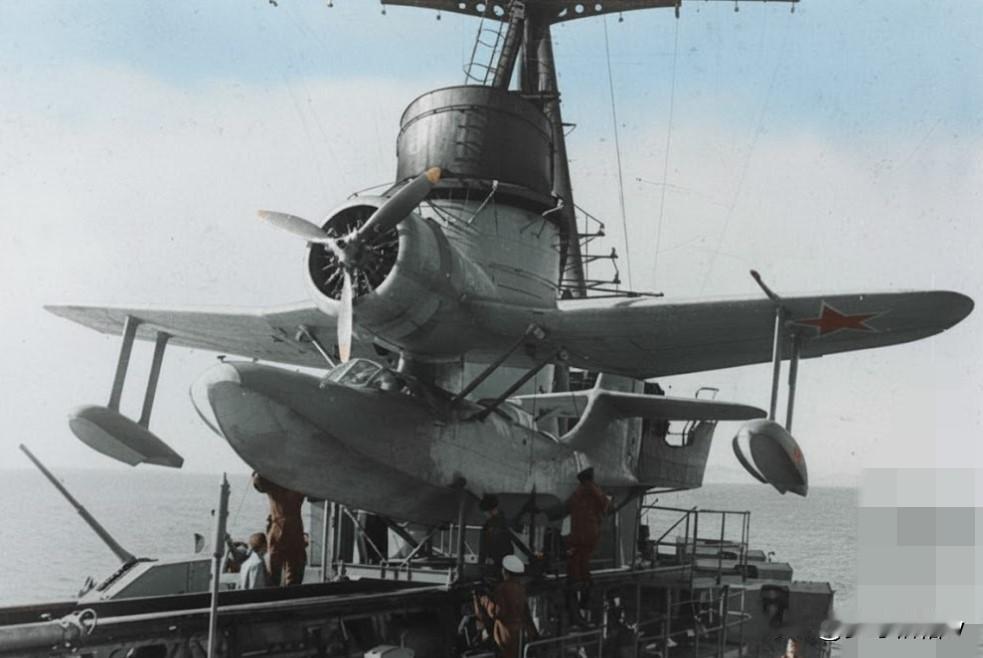

勤务舰艇:野间号油轮、知床级油轮、神威号水上飞机母舰、隐户级油轮、岩岛号布雷舰

联装炮

巡洋舰:夕张号轻巡洋舰、宁海级轻巡洋舰、香取级训练巡洋舰

勤务舰艇:日进号水上飞机母舰、迅鲸级潜水艇母舰、冲岛号布雷舰

阿白

药室容积23立方米是太空大炮么?长宽高接近三米的体积,自己想想[哭笑不得][哭笑不得]