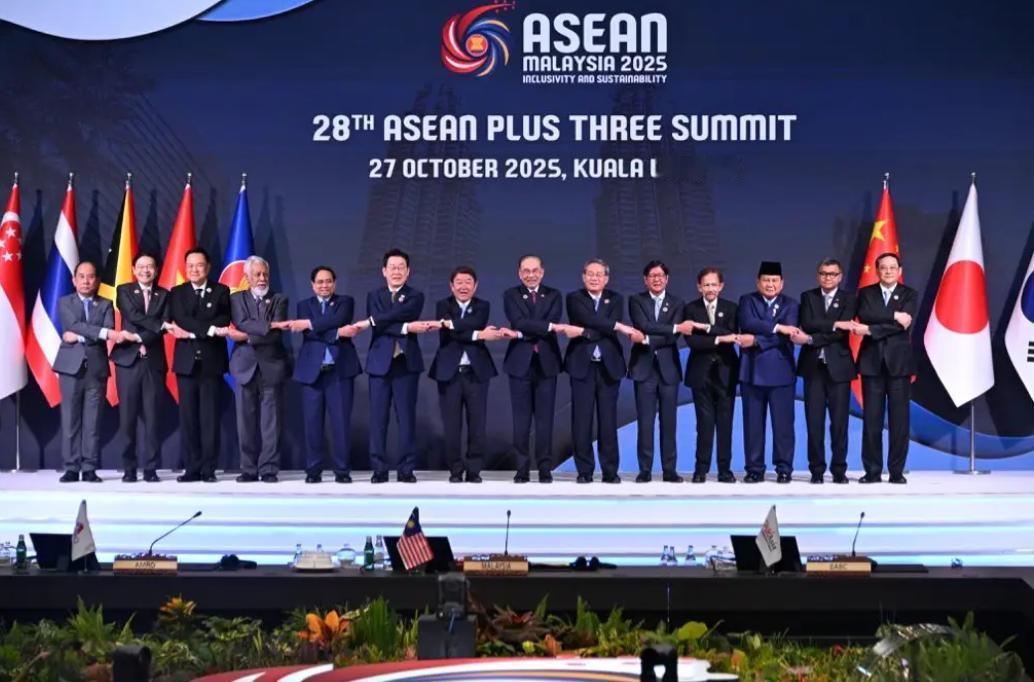

[浮云]不可否认现实,东南亚最大的投资国是美国不是中国,而不管我们对东盟国家再友好,东盟国家大多都还是站队美国的。 这些年中国给东南亚砸了那么多真金白银搞基建,从老挝的跨境铁路到印尼的跨海大桥,贸易额更是连续 14 年稳坐东盟第一把交椅。 谁都不能否认中国和东盟的贸易羁绊有多深。中国海关总署的数据摆着,2023 年双方贸易额突破 6.19 万亿元,占东盟外贸总额的三分之一还多。 小到超市里的零食饮料,大到工厂里的机械设备,东盟国家的日常生活和工业生产,早就离不开中国制造的身影。 产业链上的你中有我,让双方成为彼此最靠谱的贸易伙伴,这种合作带来的便利和收益,每个东南亚民众都能实实在在感受到。 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的报告显示,美国对东盟的直接投资存量早就超过中国,而且差距还在持续拉大。 美国的钱没花在修路架桥上,全砸在了制造业、科技和金融这些扎根本土的领域。越南胡志明市的苹果代工厂,带动当地 5 万多人就业; 马来西亚槟城的英特尔芯片封装厂,掌握着全球半导体产业链的关键环节;印尼的福特电动车基地,投资超 40 亿美元,直接拉动上下游配套产业发展。 这些投资不是一次性的援助,而是扎进经济骨子里的产业链绑定,断了就意味着民生受影响、经济掉链子。 中国的投资大多集中在基础设施领域,这些项目确实改变了东南亚的发展格局。中老铁路让老挝从内陆国变成陆联国,物流成本直接降低 40%;雅万高铁让印尼成为东南亚首个拥有高铁的国家, Jakarta 和 Bandung 之间的通勤时间从 3 小时缩到 40 分钟。 但基建项目的特点是回报周期长,而且多属于公共设施,就算换个合作方也能继续运营,对当地民众的直接就业和短期收入影响没那么明显。 反观美国的投资,工厂一开起来,税收、工资、技术培训全跟着到位,普通老百姓能立刻尝到甜头,这种 “即时收益” 自然更能打动东盟国家的决策层。 美国还懂得用政策红利加码。通过《印太经济框架》(IPEF),美国给东盟国家提供了不少投资便利,比如简化审批流程、降低行业准入门槛,还拉着日本、澳大利亚等盟友一起组团投资,形成了规模效应。 更关键的是,美国的投资往往和技术转让、标准对接绑定,比如在半导体、新能源领域,东盟国家能通过合作获得先进技术,提升自身产业竞争力,这是很多国家迫切需要的。 这事儿说起来让人有点五味杂陈。中国掏心掏肺搞合作,帮东盟完善基础设施、打通贸易通道,带动区域经济整体发展,结果在关键的站队选择上,还是没能成为多数国家的首选。 但换个角度想,国家之间的合作本来就是利益为先,东盟国家夹在中美之间,选择更能保障自身短期利益和长期发展的合作伙伴,其实是理性的选择。我们不能指望靠友好和基建投入,就让对方放弃更实在的经济绑定,国际社会的生存法则从来都是如此。 东盟国家其实也明白,完全倒向任何一方都不划算。在中美之间保持平衡,既能拿到美国的投资和技术,又能享受中国的贸易红利和基建便利,才是利益最大化的选择。 中国不用急着追求短期的 “站队支持”,只要继续坚持共赢理念,用实实在在的合作成果说话,随着基建红利的持续释放和产业链的深度融合,终会让东盟国家看到,和中国合作的长期价值无可替代。 中国对东南亚的投入,从来不是为了换取短期的站队,而是为了构建更稳定、更繁荣的区域发展环境。 相信随着时间推移,那些修通的铁路、架起的桥梁、畅通的贸易通道,终将成为连接双方的坚实纽带,让共赢合作成为东南亚地区不变的主旋律。