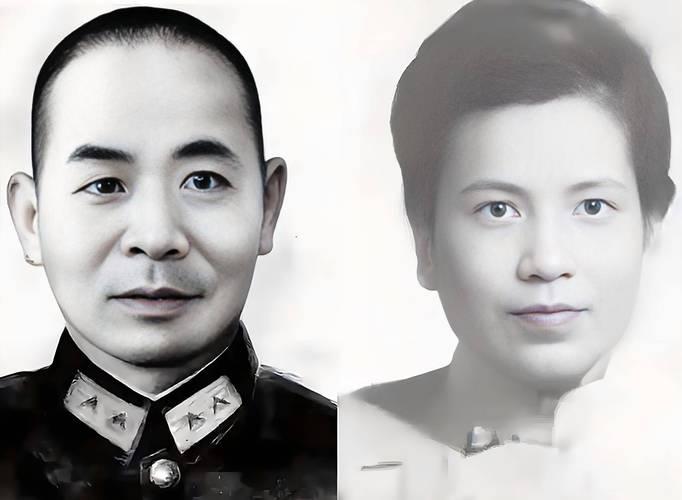

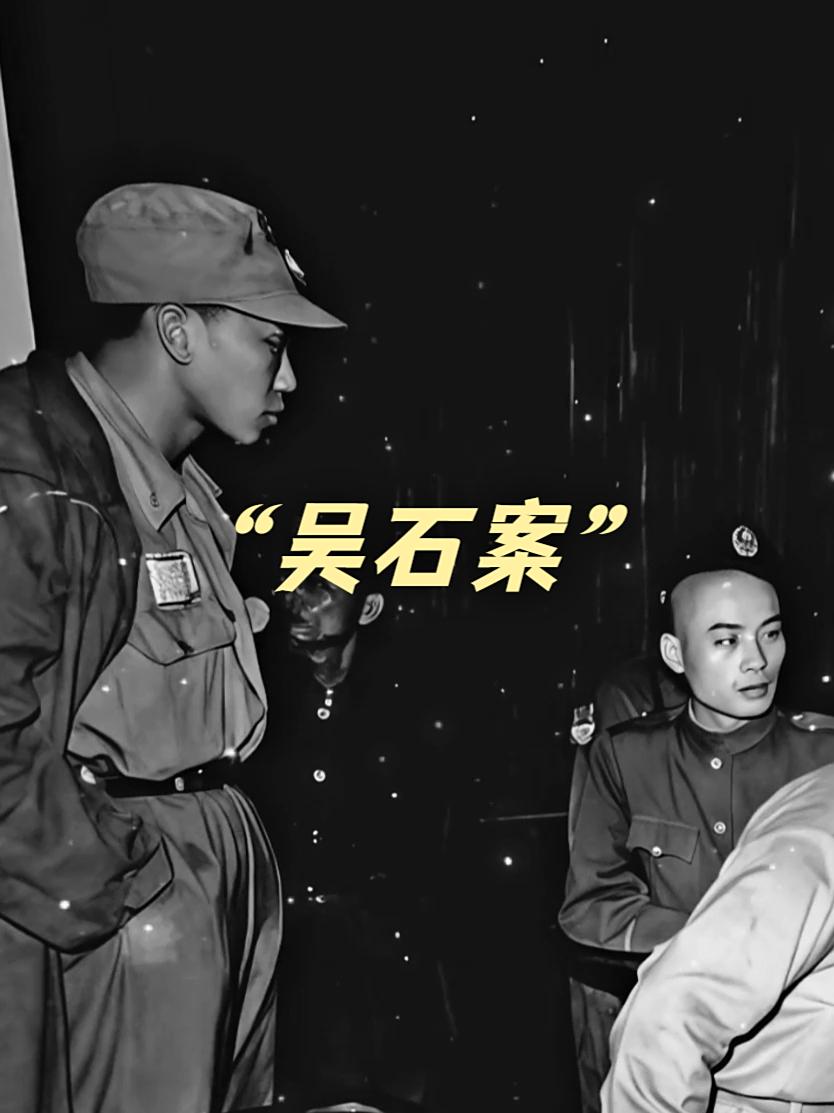

1983年,北京,一张烈士证送到王碧奎手里,她没哭,只说了句:“老吴,你终于回家了”,很多人以为她只是将军夫人,其实她才是那段暗线里最硬的钉子。 台北郊区的泥土里,埋着吴石临刑前写的信,信纸泡花的字迹里藏着 “照顾家属” 的恳求。 这封没寄出的信,直到 1983 年平反时才挖出,而收信人王碧奎,早已熬了三十八年。 世人只知她是烈士遗孀,却不知她曾是吴石身边最关键的 “暗线传递者”。 1948 年深秋,南京吴府的书房里,王碧奎借着整理书籍的名义,把密信塞进《孙子兵法》夹层。 这是她第 17 次传递情报,每次都要避开保密局的眼线,将吴石获取的军事情报转交给联络员。 她从不用纸笔记录,全靠脑子记暗号,哪怕被盘问,也能凭着官太太的身份从容应对。 有次情报被抽查,她假装慌乱打翻茶杯,毁掉证据,没让对方察觉丝毫破绽。 1949 年,吴石赴台任职前,王碧奎偷偷把加密电台零件缝进旗袍衬里。 “到了那边,照顾好自己,家里有我。” 她笑着说,心里却清楚这可能是永别。 吴石到台后,正是靠这台电台,源源不断将重要情报发回大陆,而王碧奎则在南京接应。 她还利用社交场合,从国民党官员家属口中套取信息,补充进情报里,让内容更完整。 1950 年吴石暴露后,王碧奎第一时间销毁所有联络暗号,没给保密局留下任何线索。 即便被押往台东海边,她也没泄露半个字,反而在艰苦环境里,悄悄保存吴石的遗物。 她把吴石的军徽藏在咸菜坛底,把两人的合照缝进棉袄内侧,这些都成了后来平反的证据。 在台东的十五年里,她一边糊口,一边暗中打听其他战友家属的消息,帮着传递平安信。 1965 年,王碧奎终于联系上大陆,第一时间把珍藏的军徽和照片寄了过来。 这些物件成了证明吴石身份的关键,也为后续平反工作打下基础。 同年,她的大儿子吴韶成到郑州电厂工作,她特意叮嘱:“要好好干活,别给你爸丢脸。” 而她自己,则在台湾继续默默生活,从不主动提及过往,却在有人打听吴石时,悄悄提供线索。 1983 年,当烈士证终于送到王碧奎手中,她没哭,只是抚摸着证上的字。 “老吴,你看,组织还记得我们。” 她轻声说,随后把烈士证和那枚军徽放在一起。 拿到烈士证后,她做的第一件事,就是去探望其他战友的家属,把好消息告诉他们。 她还整理出自己记得的情报传递细节,写成材料交给相关部门,完善历史记录。 2010 年朱枫骨灰回宁波时,王碧奎虽已年迈,仍坚持到场。 她抱着朱枫的骨灰盒,轻声说:“朱大姐,咱们终于回家了。” 这次仪式上,她还把珍藏多年的吴石手札捐了出来,希望能让更多人了解那段历史。 她的举动,让更多隐蔽战线工作者的事迹被关注,推动了相关史料的整理。 如今,王碧奎已离世,但她留下的材料和遗物,仍在为历史研究提供帮助。 吴石的军徽和那封没寄出的信,被珍藏在博物馆里,提醒着人们那段暗线岁月。 吴韶成仍在郑州电厂工作,他常给年轻同事讲父母的故事,传承着那份坚守。 朱枫的毛衣依旧挂在宁波的衣柜里,而王碧奎的贡献,也终于被写进历史,不再被遗忘。 越来越多的人知道,在那段艰难的岁月里,不仅有吴石这样的将领,还有王碧奎这样的 “钉子”。 他们用自己的方式,为国家和民族默默付出,这份贡献,值得被永远铭记。 而像王碧奎一样的隐蔽战线工作者,也终于得到了应有的尊重,他们的故事,正在被更多人知晓。 这份迟来的认可,是对他们最好的告慰,也让后人明白,英雄从不是孤军奋战,背后还有无数默默支撑的力量。 主要信源:(中国共产党新闻网——寻踪台湾隐蔽战线上的中共英雄)