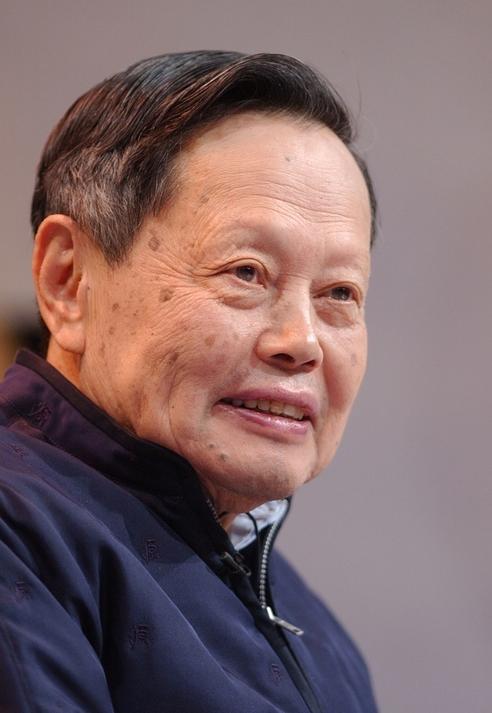

2008 年,钱学森的侄子钱永健拿到了诺贝尔化学奖。然而,面对记者的采访,他却说:“我是美国科学家,和中国没有关系,我也从来没想过要回去!” 2008年,钱永健拿到了诺贝尔化学奖,全球华人一片沸腾,所有人都为他感到骄傲。 然而,之后接受采访时,钱永健却说:“我是美国科学家,和中国没有任何关系,是美国培养了我,我也没有想过要回去!” 这句话被爆出后,网友一片哗然,随之而来的还有指责声。 钱永健的故事还要从1944年说起…… 1944年,重庆,那天雨雾笼罩的珊瑚坝机场。 引擎的轰鸣声中,一个年轻的中校正带着妻女登上飞往美国的飞机。 他叫钱学榘,是钱学森的堂弟。 那时,他们兄弟情深,从上海南洋中学一路走来,互相扶持。 钱学森的父亲还资助过钱学榘的学业,可在新旧时代交替的门槛上,两人终究选择了不同的路。 一个放弃优渥生活,回国造导弹;一个出于顾虑,留在美国,从此两岸相隔,人生两重天。 1952年,钱学榘的小儿子在纽约出生,取名钱永健。 这个孩子从小就在科学仪器堆里长大,因为有哮喘,不能出门疯跑,家里那间地下室成了他的小天地。 玻璃瓶、化学药粉、气味刺鼻的溶液,那是他心里的冒险乐园。 八岁生日那年,父母送他一盒化学实验套装,他兴奋得一连做了几天实验,直到一次“爆炸”把乒乓球台炸出个坑,满屋浓烟。 母亲又气又笑,那时没人想到,这个好奇心旺盛的孩子,未来会成为世界级科学家。 他没有背着“祖国”的使命感成长,而是被单纯的热爱推动着往前。 他喜欢研究、喜欢色彩、喜欢世界被点亮的瞬间。 十六岁时,他拿下全美最高级别的科学奖项,那年,他第一次被称作天才少年。 多年后,他登上世界科学的顶峰,用他改造出的“荧光蛋白”让人类第一次能在显微镜下看到细胞的生命轨迹。 不同颜色的蛋白像星光一样在显微镜下闪烁,科学家们得以用它追踪疾病的变化,尤其是癌症和阿尔茨海默症的研究,从此加速了数倍。 他用科学为人类照亮了一个新的世界。可当人们问他“您是中国科学家吗?”时,他的回答让人心生复杂。 他说自己是美国人,没错,那是事实。 他的教育、事业、生活,全都扎根在那片土地上。 1995年,他第一次回国,在北京和杭州的讲堂上演讲。 台下的年轻学生热情高涨,而他必须靠母亲在一旁翻译。 那一刻,他和这片土地之间的距离,不是血缘能抹平的。 语言、文化、思维方式,都早已不同。 他努力地笑着,却也明白,自己已经是另一个世界的人。 这句话传回北京时,钱学森已经九十七岁。 老人的听力衰退,夫人蒋英在他耳边重复三遍,他才听清:永健得了诺贝尔奖。 他沉默了很久,随后拿起颤抖的笔,写下八个字:“钱氏家族,代有英才。” 没有指责,没有感叹,只有平静的骄傲。 钱学森的儿子钱永刚后来笑着说:“他实验室里挂的是星条旗,我办公室里挂的是五星红旗,各为其国,各尽其责。” 也许,这就是那个家族最特别的地方,同样的血脉,却活成了两种风景。 一个为祖国献身,一个为人类探索,不同的时代,不同的选择,却都无愧于心。 2016年夏天,美国俄勒冈的一个小镇,自行车道旁,64岁的钱永健突发中风倒地。 他随身的水壶上印着一只荧光水母,那是他一生灵感的起点。有 人说,他的生命就像那盏荧光,短暂、耀眼,却永远照亮了别人。 有的人把一生献给国家,有的人把一生献给科学。 血缘让他们相连,选择让他们不同,但无论走到哪里,他们都证明了同一件事:真正的光,从来不分国界。