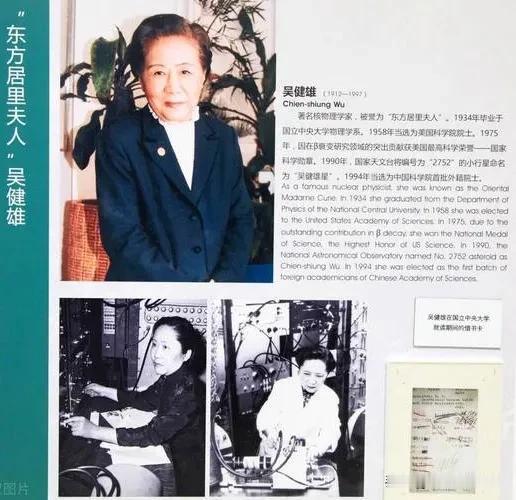

1973年,女科学家吴健雄回国,见到周总理后:我有句话不知道该不该说,周总理顿了一下,说:“随便说嘛,没有关系!”她咬着唇,声音都有点颤:“我在美国这些年,父母先后去世,我连他们的坟在哪里都不知道,一直放心里难受…… 没人知道,吴健雄这话憋了整整十七年。1936年,24岁的她从中央大学物理系毕业,抱着“学更多知识回来报效祖国”的念头,远赴美国加州大学伯克利分校深造。 谁料时局骤变,战争爆发后航线中断,她想回却回不来,只能在异国他乡埋首科研——后来她成了世界公认的“核物理女王”,参与验证“宇称不守恒”理论,连爱因斯坦都曾找她探讨学术,可再高的成就,也解不开对父母的牵挂。 她不是没尝试过联系家人。1948年父亲吴仲裔去世时,她在美国四处托人打听消息,只收到堂兄辗转寄来的一张字条,写着“父安逝,葬故里”,没提具体位置。 1966年母亲樊复华离世,那时国内局势特殊,连书信往来都变得艰难,她连母亲去世的准确时间都是一年后才从华侨同乡口中得知。 这些年,她书桌抽屉里一直放着父母年轻时的合影,照片里父亲穿着长衫,母亲梳着发髻,背后是太仓老家的四合院,每次看到都忍不住红眼睛。 周总理听完,眉头轻轻皱了一下,随即放缓语气:“健雄同志,这事你别放在心上,我们马上让人去查。” 他当场叫来工作人员,特意叮嘱“要尽快联系江苏太仓县,务必找到吴健雄父母的墓地,有消息第一时间汇报”。总理太清楚海外游子的苦,尤其是像吴健雄这样为世界科研做出贡献的学者,祖国更该给她一份温暖的交代。 没过多久,消息就从太仓传了回来。 当地干部接到任务后,立刻走访了吴健雄老家浏河镇的老人,还翻出了民国时期的户籍档案。原来吴仲裔先生是当地有名的教育家,曾创办浏河中学,去世后葬在镇东的吴家祖坟,樊复华女士1966年去世后,也与丈夫合葬一处。 只是几十年过去,祖坟周边长了不少杂草,墓碑上的字迹有些模糊,但整体保存完好。工作人员特意拍了照片,还仔细描了墓碑上的字,一起寄到了北京。 当工作人员把照片和墓地位置说明送到吴健雄手上时,她正准备启程返回美国。接过信封的手止不住地抖,打开照片看到那熟悉的墓碑轮廓,她沉默了很久,眼泪顺着脸颊往下掉。 后来她在给国内友人的信里写:“看到父母墓地还在,我心里的石头总算落了地,总理的这份心意,我一辈子都记着。”从那以后,她每年都会托回国的亲友去浏河镇祭拜,还寄钱让当地帮忙修缮墓地,叮嘱“别让杂草把墓碑遮住”。 很少有人知道,吴健雄对祖国的牵挂,远不止父母的墓地。虽然长期在美国生活,她却始终保留着中国国籍,还多次拒绝美国政府给予的特殊待遇。 上世纪70年代末,她主动联系国内科研机构,把自己的科研资料无偿捐赠给中科院,还推荐中国年轻学者去美国顶尖实验室深造,帮祖国培养核物理人才。 1984年,她再次回国,特意去了太仓浏河镇,在父母墓前站了很久,轻声说着这些年的经历,像小时候跟父母分享学校的事一样。 吴健雄的一生,都在平衡科研的高度与家国的温度。她在实验室里探索微观世界的奥秘,用公式和数据推动人类对物理的认知;却也始终记着自己是从太仓走出去的女儿,记着父母的教诲,记着祖国的期待。 总理当年那句“我们马上让人去查”,不仅是对一位游子的关怀,更是祖国对所有海外赤子的承诺——无论走多远,祖国永远是他们的后盾,永远会帮他们守住心底的牵挂。 如今,浏河镇的吴健雄父母墓地早已修缮一新,墓碑上刻着“吴仲裔、樊复华之墓”,旁边还立了一块小石碑,写着“女吴健雄,世界著名核物理学家”。 每年都有不少人来这里祭拜,不仅是缅怀两位老人,更是致敬那位把一生献给科研、始终心系祖国的“核物理女王”。这份跨越山海的牵挂与守护,早已成了一段温暖的佳话,提醒着我们:无论身在何处,家国情怀永远是最动人的底色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。