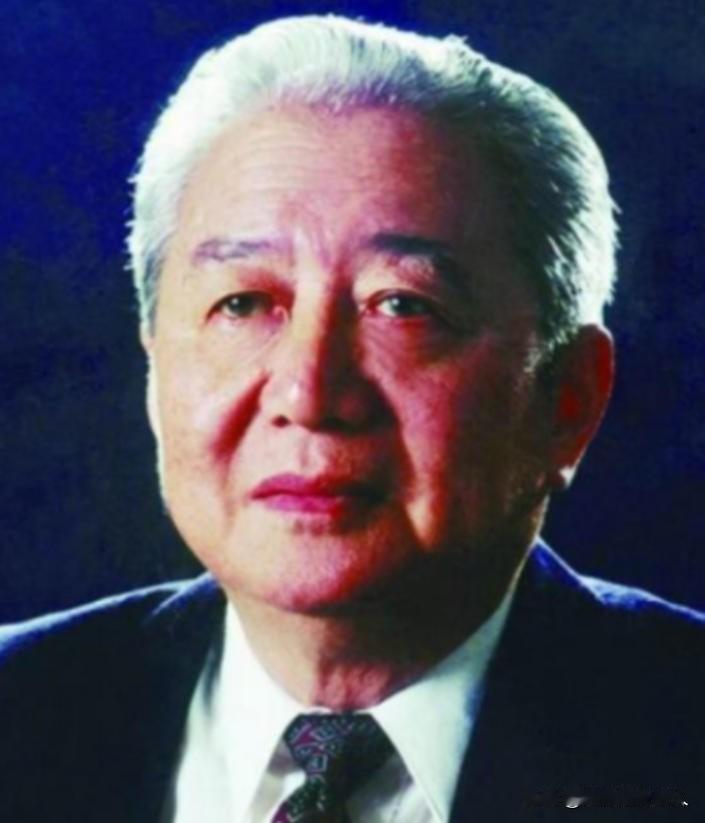

“我们上当了!”2001年,美国一招让我国堆积如山的己内酰胺产品变成废品,中石化的几位资深技术人员正感到绝望之际,一个人的出现改写了结局。 主要信源:(科学网——闵恩泽:踏平坎坷,做国家石化工业的“催化剂”) 2001年初春的一个清晨,北京燕山石化厂的仓库里弥漫着化工原料特有的气味。 成吨的己内酰胺产品堆积在货架上,原本应该陆续运往各地纺织厂的原料,此刻却静静地躺在仓库角落。 几位穿着深蓝色工装的技术人员站在仓库门口,望着眼前滞销的产品,眉头紧锁。 这个场景发生在三月中旬,当时北方的春天还带着寒意,厂区里的杨树刚刚冒出嫩芽。 这场困境的源头要追溯到上世纪90年代末。 当时中国的化纤产业快速发展,但关键原料己内酰胺长期依赖进口。 国外供应商不仅掌握定价权,还时常以设备检修等理由限制供应。 为了打破这种被动局面,中石化决定引进国外先进生产线。 这个决定在当时看来是合理的,因为自主研发需要时间,而市场需求却在快速增长。 经过多轮考察,最终选定了一家欧洲公司的设备。 在谈判过程中,外方代表热情展示了生产线的运行视频,并承诺提供完整的技术支持。 签约仪式上,双方举杯庆祝,中石化的技术人员还特意与设备合影留念。 那时候,大家都对未来的合作充满期待。 设备安装调试过程比预期顺利。 崭新的生产线在厂房里有条不紊地运转,银灰色的反应釜在灯光下闪着金属光泽。 首批产品下线时,车间里洋溢着喜悦的气氛。 质检报告显示产品各项指标完全达标,这让所有人都松了一口气。 工人们甚至开始盘算着扩大生产规模后能增加多少奖金。 然而好景不长。 就在生产线全速运转时,国际市场传来消息: 那家欧洲公司推出了第七代生产技术,效率提升40%,成本降低三分之一。 更令人震惊的是,对方销售人员开始以低于成本价向中国市场倾销新品。 这个消息如同晴天霹雳,让中石化上下措手不及。 这时中石化才意识到,引进的所谓"先进设备"其实是即将淘汰的第六代技术。 由于设备能耗高、工艺流程复杂,生产成本始终居高不下,根本无法与新产品竞争。 仓库里的库存越积越多,资金周转出现困难。 那段时间,厂里的领导经常开会到深夜,寻找解决办法。 就在众人一筹莫展时,76岁的闵恩泽院士来到生产车间。 他仔细查看了生产线每个环节,在反应釜前驻足良久。 随后在会议室里,他指着工艺流程图说: "关键在催化剂。如果能找到更高效的催化剂,就能简化流程、降低成本。" 这番话让在场的技术人员重新看到了希望。 接下来的日子,实验室的灯光常常亮到深夜。 闵恩泽带着团队反复试验各种催化剂配方,记录本上密密麻麻写满了数据。 有时为了观察一个反应过程,他们要连续工作十几个小时。 老院士虽然腿脚不便,但始终坚守在实验台前。 他的敬业精神感染了团队的每个成员。 转折点出现在一个雨夜。 当最新的试验样品检测结果出来时,实验室爆发出欢呼声。 新型催化剂不仅将反应步骤从五步简化到三步,还使能耗降低了25%。 更令人惊喜的是,副产品回收率提高了15%,进一步压低了成本。 这个突破来得正是时候,让企业看到了转机。 改进后的生产线很快重新投产。 新产品的成本比进口产品低了两成,质量却更胜一筹。 曾经滞销的库存经过工艺改良后,反而成为抢手货。 更让业内人士惊讶的是,中石化还成功将改进技术输出到东南亚国家。 这个转变只用了不到一年时间,让国外同行刮目相看。 这段经历让中石化深刻认识到自主创新的重要性。 此后公司加大了研发投入,建立了自己的催化剂研究中心。 而闵恩泽院士在项目成功后说的那句话,至今仍挂在研究中心大厅: "技术买不来,创新靠自己。" 这句话成了企业的座右铭。 如今,中国已成为全球最大的己内酰胺生产国,但这段往事始终警示着后来者: 在国际合作中既要保持开放态度,更要坚持自主创新。 只有掌握核心技术,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 每次新员工培训时,企业都会讲述这段历史,让年轻人明白自主创新的重要意义。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

![少军总结的订单套路。“恐慌性抛单”这个词听着挺有意思[思考]](http://image.uczzd.cn/12160596473023815730.jpg?id=0)