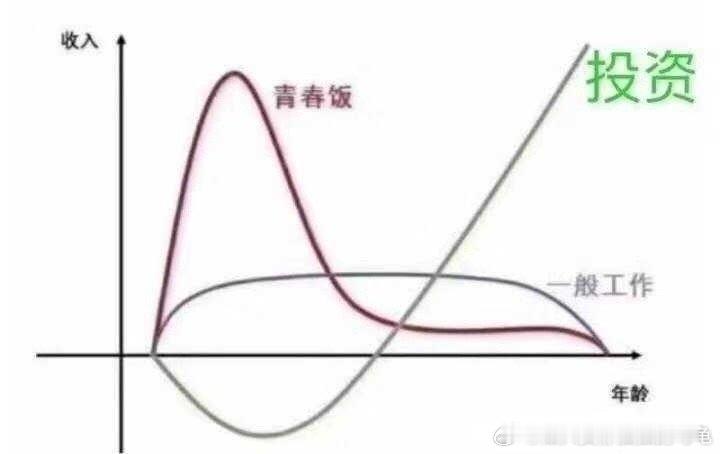

2000年中国GDP超过10000亿美元时,美国开始警惕中国崛起,中国这样安慰小布什总统:“中国GDP总额不到美国的十分之一,美国一年GDP增量4000多亿,中国不到800亿,美国不必担心中国。” 2000年的美国,那经济实力真是没得说,GDP总量达到10.25万亿美元,是全世界第一个家底超过10万亿美元的国家,占了全球GDP总量的30.5%,相当于全世界每三块钱的财富里,就有一块是美国的。 而中国这年刚踩着1万亿美元的线,1.21万亿美元的GDP总量还不到美国的八分之一,两者之间8万多亿美元的差距,比当时日本、德国两个经济体的GDP加起来还多。 人均数据更直观,美国当年人均GDP高达3.52万美元,排在全球第五,而中国仅945美元,在全球排第112位,是典型的低收入国家,37倍的差距意味着普通美国人一年的收入,中国人得不吃不喝赚三十年。 这种差距不是数字上的冰冷,而是生活里的真实写照:美国老百姓早已普及的家用汽车,在中国还是稀罕物件,当年全国汽车产量才207万辆,其中私家车占比不足三成;美国超市里琳琅满目且价格低廉的进口商品,中国消费者得去少数大城市的涉外商店才能见到,多数人购物还得靠供销社和农贸市场。 从经济结构看,两国更是不在一个维度。美国早已完成工业化,第三产业占GDP比重超过70%,高科技产业和金融服务业成为经济引擎,波音公司一年就能卖出近400架飞机,净收入超200亿美元,而中国当时还在为工业升级发愁,第二产业占比刚过50%,且大多是劳动密集型产业。 2000年中国进出口总额4743亿美元,看似不少,但仔细拆分就露了底:出口的2492亿美元里,工业制成品占2238亿美元,其中高技术产品占比仅18.9%,说白了就是靠卖衣服、玩具、鞋子这些低附加值商品换外汇,一件衬衫出口价可能只有几美元,利润薄得像纸。 而进口的则多是飞机、芯片、精密仪器这些“卡脖子”的高端产品,光从美国进口的飞机就占当年进口总额的8%,这种“低端出口换高端进口”的模式,根本谈不上对美国的产业构成威胁。 中国当时的首要任务还是解决内部问题,压根没心思也没能力挑战美国。国家统计局数据显示,2000年末国有企业下岗职工还有657万人,全年得努力让361万人再就业,城镇登记失业率3.1%的背后是巨大的就业压力。 农民人均纯收入才2253元,实际增长仅2.1%,“八七”扶贫攻坚计划刚完成,还有大量人口处于温饱线边缘。 为了拉动经济,中国不得不靠积极的财政政策搞基建,当年外汇储备才1656亿美元,连美国的零头都不够,搞建设得大量吸引外资,全年实际利用外商直接投资407亿美元,其中不少还是来自美国的跨国公司。 那时的中国就像刚学走路的孩子,一门心思扑在“吃饱穿暖、稳住就业”上,连国内的工业企业都还在为利润增长发愁,规模以上工业企业全年利润4262亿元,还不及美国通用电气一家公司的利润高。 GDP增量的差距更是悬殊,美国一年新增4000多亿美元,比中国整个GDP的三分之一还多,相当于中国辛辛苦苦干一年,美国随便增长几个点就追上来了。 这种差距反映在国际话语权上更是明显,当时全球贸易规则由美国主导,中国连世界贸易组织都还没加入,在国际经济舞台上几乎没什么发言权,只能被动接受美国制定的游戏规则。 别说挑战美国,就连跟在后面喝汤都得看脸色,当年中国想向美国出口纺织品,还得接受配额限制,一件衣服能不能卖出去、能卖多少,都得美国点头。 说美国当时警惕中国,实在是有点高估了2000年的中国实力。那时的中国GDP占全球仅3.5%,连日本的四分之一都不到,在全球产业链里就是个“打工仔”,靠廉价劳动力赚取微薄利润,国内连像样的高端制造业都没有,华为还在做交换机代理,海尔刚走出国门却只能在低端市场挣扎。 这样一个刚解决温饱、全力搞内部发展的国家,怎么可能对美国这个经济霸主构成威胁,美国当年的警惕,实在是过于敏感。