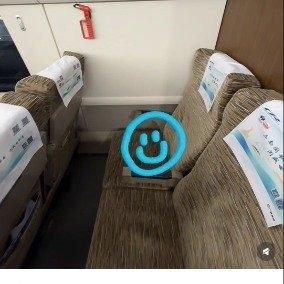

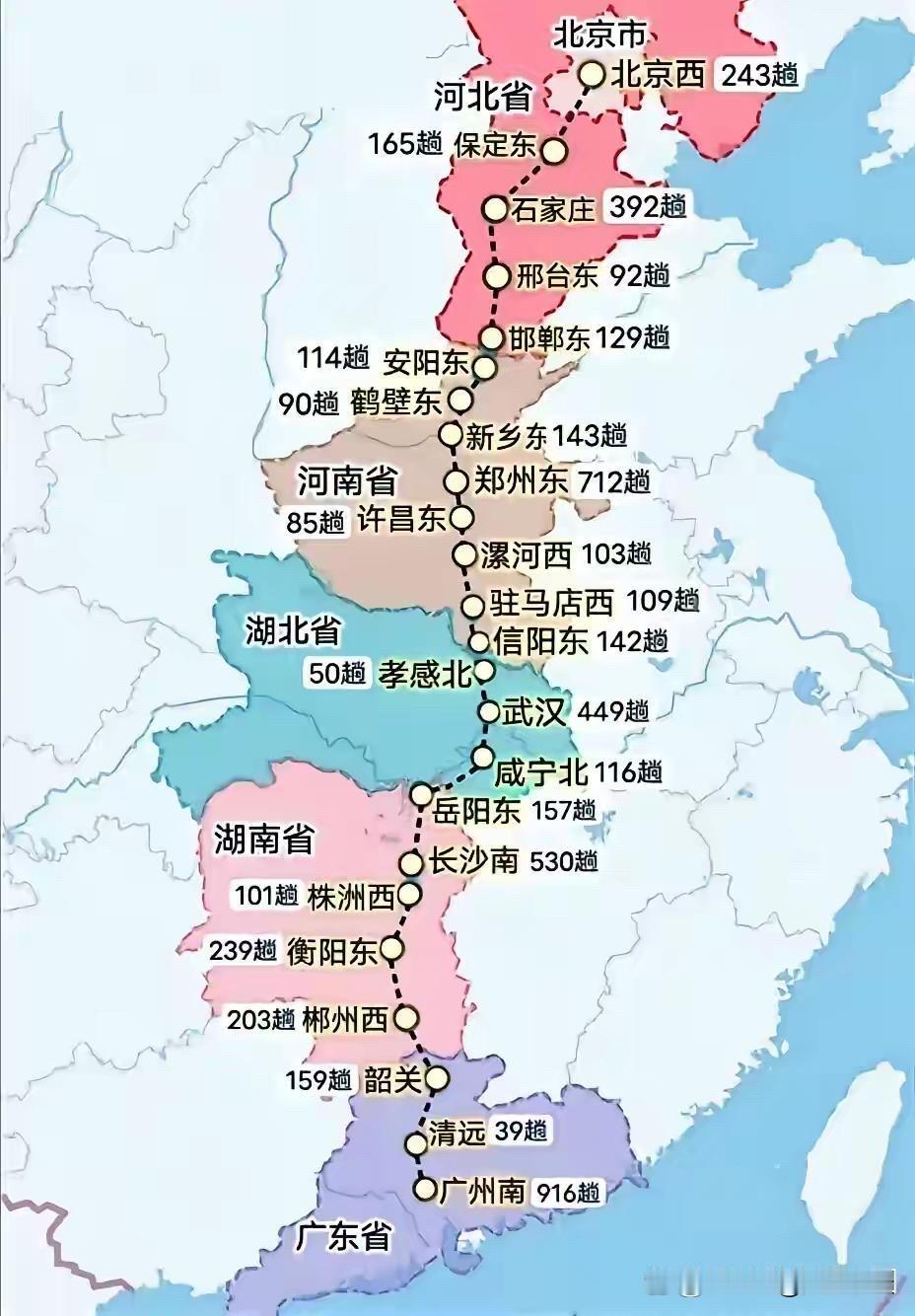

最近,一位网友在社交平台分享的乘车经历引发了热议——她提前购买了广州南至茂名的高铁票,特意选了标注“靠窗”的3车厢1A号座位,结果上车后发现,这个座位正对着一面封闭的车厢壁,窗外只有冰冷的金属板。原本期待的沿途风景成了“面壁思过”,她无奈只能站着乘车。这一遭遇迅速引发网友共鸣,不少人表示自己也曾被“靠窗”标签误导,坐过类似的“面壁座”。 事件背后的争议:标注模糊与知情权之争 这场争议的核心,在于“靠窗”二字的理解差异。12306客服回应称,“靠窗”指的是靠近窗户的一侧,并非紧邻窗户;国家铁路局监督热线也表示,会记录乘客关于细化标注的建议。但律师指出,消费者购票时享有知情权,若座位实际无窗却未明确提示,可能构成对选择权的侵犯。 这种矛盾并非个例。有网友发现,部分高铁车型因设计原因,车厢首尾的1A、1F座位可能位于设备舱或驾驶室后方,导致窗户被遮挡;而短途列车中,这类座位因空间封闭,反而被调侃为“休息专座”。但问题在于,购票系统无法主动筛选或提示此类座位,乘客只能靠“碰运气”或事后投诉。 价格与体验的失衡:服务该不该“看脸”? 更值得深思的是,这类争议暴露了公共服务中的商业逻辑矛盾。高铁作为公共交通工具,座位定价本应基于空间、功能等客观标准,但“靠窗”“过道”等标签却成了模糊的营销话术。例如,特等座曾因空间狭窄被吐槽为“面壁专座”,票价却高于一等座;而二等座的“靠窗座”若实际无窗,是否该降价或明确标注? 公共服务不同于普通商品,其核心是保障基本权益。当乘客为“靠窗”支付溢价,却得到与预期不符的体验时,铁路部门是否有责任优化信息透明度?毕竟,不是所有人都能接受“站着看风景”的补偿方式。 我们需要怎样的“座位正义”? 这场争议背后,是公众对“明明白白消费”的期待。有人建议将座位标注细化为“窗户旁靠窗座”与“两窗间靠墙座”,或是在购票页面增加车厢平面图;也有人认为,铁路部门应主动排查无窗座位,调整定价或提供选择权。 这些声音的本质,是对公共服务人性化的呼吁。当技术足以实现座位精准定位时,为何不能让乘客在购票时多一份确定感?毕竟,旅途的舒适度,不仅取决于速度,更在于每一个细节的贴心。 评论区聊聊:你遇到过“靠窗变面壁”的尴尬吗?你觉得铁路部门该怎么改?是细化标注、调整价格,还是直接取消无窗座位?你的观点,或许能推动改变的发生。 (案例来源:经视直播)