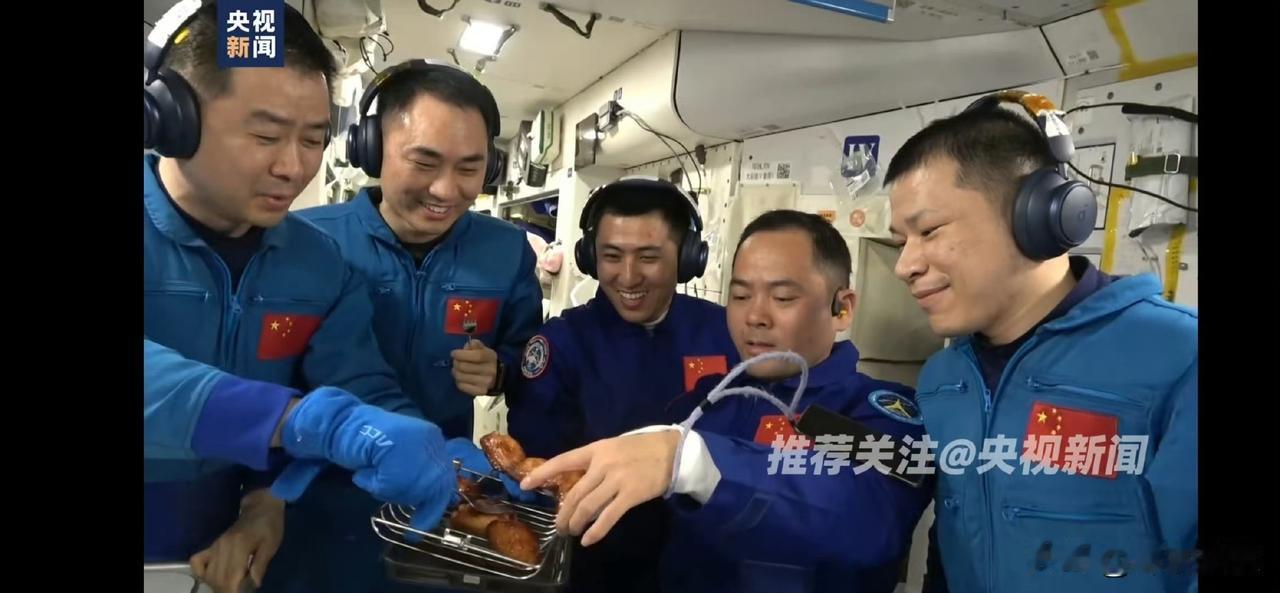

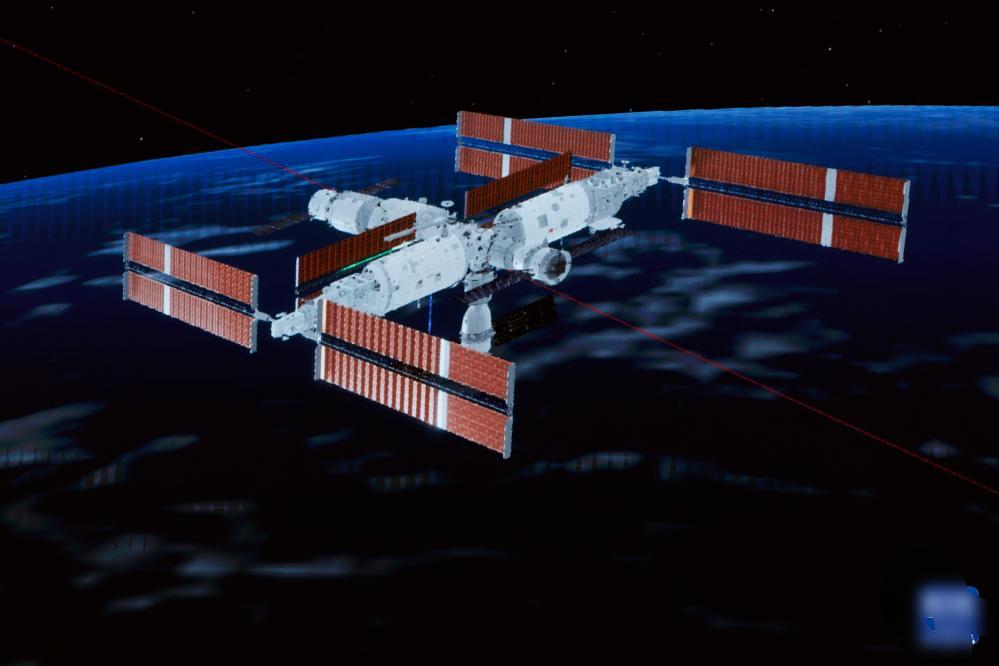

为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。 咱们的“天宫”空间站从设计之初,目标就很明确,就是一个高效、紧凑、功能齐全的太空家园。 核心舱“天和”加上两个实验舱“问天”和“梦天”,构型清晰,不拖泥带水。 整个空间站的内部空间,经过精密计算,3个人在里面生活和工作,是最舒适、最高效的状态。 每个人都有自己明确的分工,一个当“大家长”负责全面指挥,一个主攻科学研究,一个负责设备维护和日常照料。 而且,咱们用的都是最新的技术和材料。 就拿最关键的环控生保系统来说,咱们的“天宫”已经实现了氧气和水资源的100%再生,也就是说,航天员呼出的二氧化碳能通过电解重新变成氧气,汗液、尿液甚至洗手用水,都能收集起来净化成纯净水,循环利用率超过95%。 有了这么强大的后勤保障,3个人完全可以长期自给自足,人再多反而是一种资源浪费。 当然,这并不是说咱们的“别墅”住不下更多人。 在神舟飞船轮换的时候,比如上一批还没走,下一批就到了,这时候空间站里就会有6个人,短暂地热闹一阵子。 反过来看国际空间站,那就是另一番光景了。 它不是一家盖的,是美国牵头,拉上俄罗斯、欧洲、日本、加拿大等十六个国家一起搞的“大杂院”。 您想啊,这么多“房东”凑在一起,谁都想多占点地方,谁都想按自己的喜好来装修。 结果就是,国际空间站像一个被不断加盖、拼接出来的老房子,俄罗斯有“星辰”服务舱,美国有“命运”实验舱,欧洲有“哥伦布”实验舱,日本有“希望”号实验舱…… 一个个模块像搭积木一样拼上去,导致整个空间站内部结构异常复杂,管线密如蛛网,通道七拐八绕。这种“群租房”式的布局,本身就造成了空间利用率的低下和管理上的不便。 更重要的是,既然是“群租房”,那每个“租户”都得派人来看管自己的“房间”和“设备”。 俄罗斯宇航员要维护他们那边的系统,美国宇航员要操作美国的实验设备,欧洲航天局也得有自己的代表。这就导致人员数量不得不往上加。 常驻人口七八个,再加上短期访问的,凑到十几个人是很常见的事。 但这十几个人,并不是所有人都一心一意搞科研,有相当一部分精力,要耗费在维护各自国家那摊子事儿上,甚至还要处理因为标准不一、系统兼容性问题带来的各种麻烦。 而且,国际空间站这位“太空老大爷”,1998年就开始建了,到现在已经二十多岁,早就算高龄了。人老了会生病,机器老了毛病更多。 这些年来,国际空间站漏过气、出现过霉菌、电脑系统也多次宕机,各种小毛病不断。为了维持它的正常运行,就必须配备更多的“维修工”。 宇航员们日常很大一部分工作,就是拧螺丝、换零件、排查故障,忙得不可开交。咱们的“天宫”正当年富力强,设备都是全新的,可靠性高,自然不需要那么多人天天围着它修修补补。 所以,您看,人数的差别,根本原因不在于技术能力的高低,而在于设计理念和发展阶段的不同。 咱们走的是一条独立自主、精益求精的道路,追求的是“小而精、小而强”,用最合理的配置,实现最高的效益。 国际空间站则是冷战结束后国际合作的象征,它的伟大在于它的开创性和包容性,但它的“臃肿”和“老迈”也是不争的事实。这就好比咱们自己过日子,精打细算,把每一分钱都花在刀刃上;而一个庞大的跨国公司,部门林立,人浮于事,看似热闹,效率却不一定高。 再往深了说,这背后其实是一种自信。我们有底气,不需要靠人多来壮声势。我们相信自己的技术,相信自己的航天员,3个人就能撑起一片天。 随着咱们国家航天事业的飞速发展,未来的“天宫”还会不断扩展,也许将来会有更多的舱段对接上去,到时候常住人员肯定也会增加。 但那将是我们根据发展需要,主动进行的升级,而不是像“群租房”一样,被各种因素裹挟着被动地“拥挤”。 咱们的“太空别墅”,我们自己说了算,想怎么建就怎么建,想住几个人就住几个人,这份从容和底气,才是最值得我们骄傲的!

白驹过隙

你说出了世人皆知的事实。[滑稽笑]