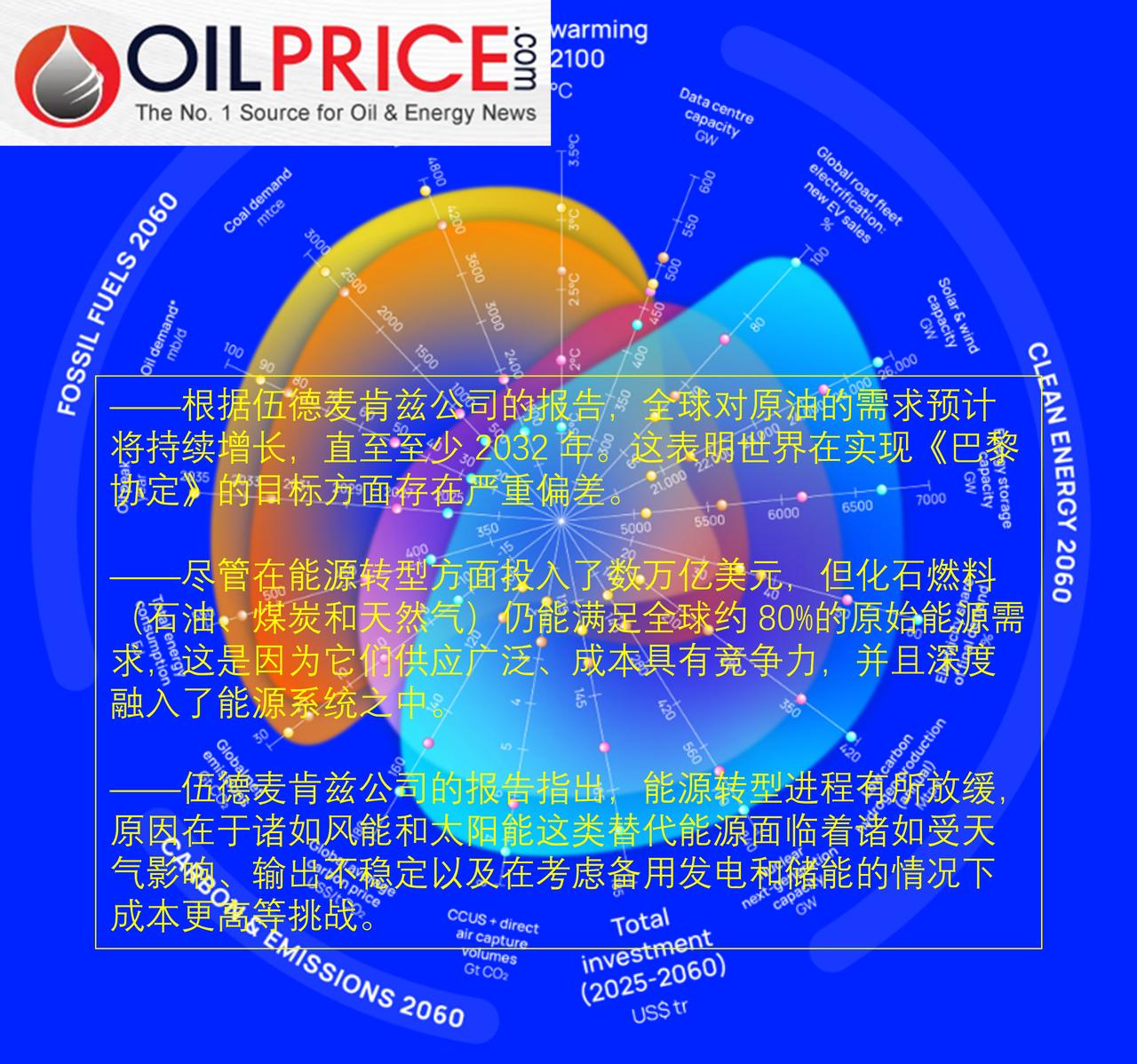

随着能源转型进程受阻,全球石油需求预计将持续增长至 2032 年 伍德麦肯兹公司在一份新报告中警告称,全球对原油的需求将一直呈上升趋势,至少持续到 2032 年。该报告指出,全球在实现《巴黎协定》目标方面严重偏离正轨。其驱动因素为运输和石化行业。 对于过去五年左右一直密切关注能源发展情况的人来说,这份报告并不令人意外。因为推动世界(或者至少是其中部分地区)走上一种二氧化碳排放量与吸收及储存量相等的能源系统之路的努力,先是不断加强,随后又有所放缓。与此同时,尽管在这一转型过程中投入了数万亿美元,但石油、煤炭和天然气仍能满足全球约 80%的一次能源需求。 伍德麦肯兹公司在其报告中表示:“化石燃料供应充足、成本具有竞争力,并且在能源系统中占据着重要地位。” 在人们频繁提出以下观点的背景下:风能和太阳能发电的成本并不低于化石燃料发电;而且从长远来看,电动汽车的成本低于内燃机汽车。,这种说法可能有点令人费解。 然而,有必要记住的是,发电和车辆的成本计算方式各不相同,因而得出的结果也会有所不同。以风能和太阳能为例,首选的成本计算方式是基于一种被称为“平准化成本”的指标,即 LCOE。它忽略了风能或太阳能发电所产生的许多相关成本,比如在风力减弱或太阳落山时启动的备用发电容量的成本——而这种备用容量的成本还会不断上升,因为碳氢化合物发电机会因必须支付其碳排放费用而面临更高的成本负担。 简而言之,这就是为何近期转型进程放缓,且最终实现净零排放的目标仍遥遥无期的原因。这也是为何即便转型热情高涨的政府对能源行业征收了各种碳排放税,石油、天然气和煤炭仍具有成本竞争力。然而,伍德麦肯兹公司仍抱有希望,提出了未来几种可能的发展情景。但其中只有最终实现净零能源系统的几种情景,需要大幅增加用于全球经济脱碳的资金投入。 伍德麦肯兹公司在其报告中称,到 2060 年期间,全球每年的投资额需要达到 4.3 万亿美元。他还表示,这笔资金将用于资助发电、电网、上游产业、关键矿产以及“新技术”等领域的相关项目。该咨询机构警告称:“这是可以实现的,但前提是需要在全球范围内达成一致,以实现目前所欠缺的规模化的投资。” 从伍德麦肯兹公司的角度来看,很多事情似乎都是可以实现的。但在实际情况中,要让世界各地的政府就转型达成一致却是一个巨大的挑战。即便他们最终达成了共识,许多国家仍是在追求能源安全而非转型,这一点从以下事实中可见一斑:不仅石油和天然气的需求在增长,煤炭的需求也在增长,尽管存在比所谓的最脏的碳氢化合物更清洁的替代能源。实际上,去年煤炭的需求达到了历史最高水平,尽管多年来一直在进行脱碳努力、风能和太阳能装机容量大幅增加以及电动汽车销量创下纪录,但今年这一纪录仍有可能被打破。 由于这种现实情况的影响,伍德麦肯兹公司提出了一个基本假设情景:在可预见的未来,化石燃料将继续占据全球能源需求的大部分份额,而风能和太阳能则只会满足新增的、新的需求。但公平地说,它们无法满足所有新增需求,这一点从数据中心对电力的巨大需求促使人们加快建设新的基荷发电设施以及延长现有发电厂的使用寿命这一现象中就可以看出来。换句话说,石油、天然气和煤炭的需求增长可能在 2032 年之后仍将是全球能源系统中的一个固定组成部分。 能源领域的某些作者将这种情形称为“能源补充”而非“能源转型”。替代能源在更广泛的系统中自有其作用,但它们无法取代化石燃料,因为其自身的缺陷难以克服。就风能和太阳能而言,这当然包括其受天气影响的特性以及由此导致的输出不稳定。此外,还有实际成本的问题,当将所有成本(包括被吹捧为解决天气依赖性和波动性问题的最终解决方案的电池存储成本)都考虑在内时,其成本远高于从煤炭和天然气发电的成本。 简而言之,能源转型并未按计划推进,因为除非各国将大部分资金专门用于与转型相关的活动,否则这种转型是无法按计划进行的。顺便说一下,欧盟在过去三年里一直在尝试这样做,但迄今为止都未能成功。过渡政策的支持者们所付出的努力,最终带来的结果仅仅是能源成本的上涨以及电力供应的不稳定——但在中国情况则有所不同,因为中国在风能和太阳能领域得到了强有力的政府支持,并且拥有庞大的煤炭产能作为保障。