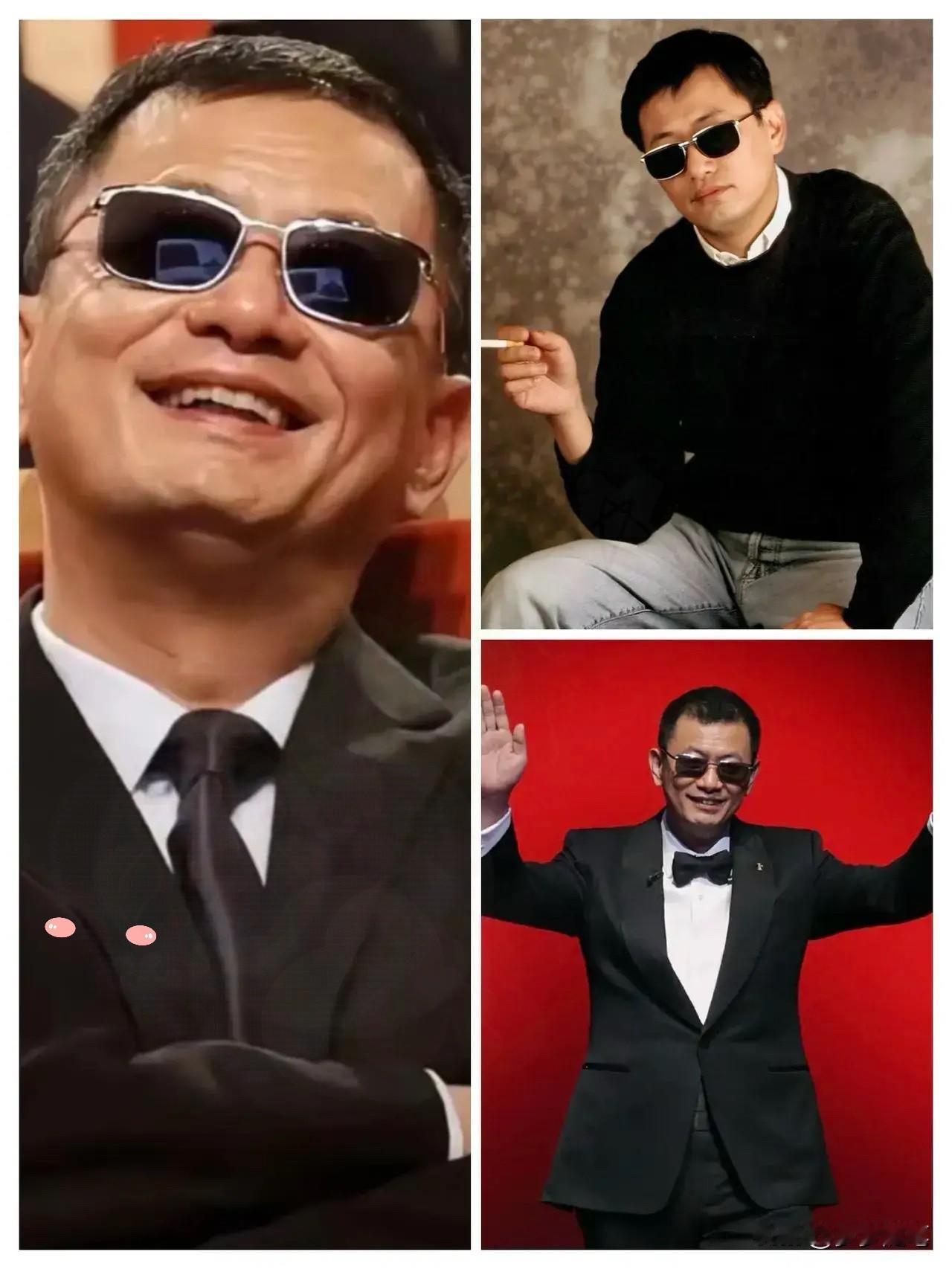

“王家卫过时了”这句话,在《繁花》弹幕里刷了3万条。 可同一部剧,有人把4K截图当壁纸,有人骂到第10集就弃——理由一样:镜头美得像PPT,故事却像PPT没配文案。 胡歌在采访里苦笑:一场吃排骨年糕的戏,拍了42遍,最后用的还是第1条。 马伊琍更直接:“导演说‘感觉不对’,可什么对,他不告诉你。” 这像极了我们改方案的夜晚:老板只回一句“差点意思”,你恨不得把电脑塞进他怀里。 观众也分裂。 B站混剪视频里,弹幕刷“氛围杀我”;豆瓣短评区,高赞写“王家卫就该活在DVD时代”。 数据也打架:央视收视破1,可完播率才38%——一半人冲着滤镜来,一半人被滤镜劝退。 说到底,我们争论的不是墨镜王,而是自己要不要为“感觉”买单。 有人把电影当泡面,3分钟要吃饱;有人愿意花3年等一锅老汤。 市场越来越像便利店,他偏要在门口支一个炭炉,慢慢烤一串谁也说不出的滋味。 《繁花》大结局那晚,王家卫 叙事能力又冲上热搜。 点进去,最高赞留言只有一句:“可以不爱,但别喊他退休,留一个慢镜头,给还想做梦的人。” 那一刻,屏幕外的我关掉倍速——原来我们怕的不是他重复,而是自己再也等不起。