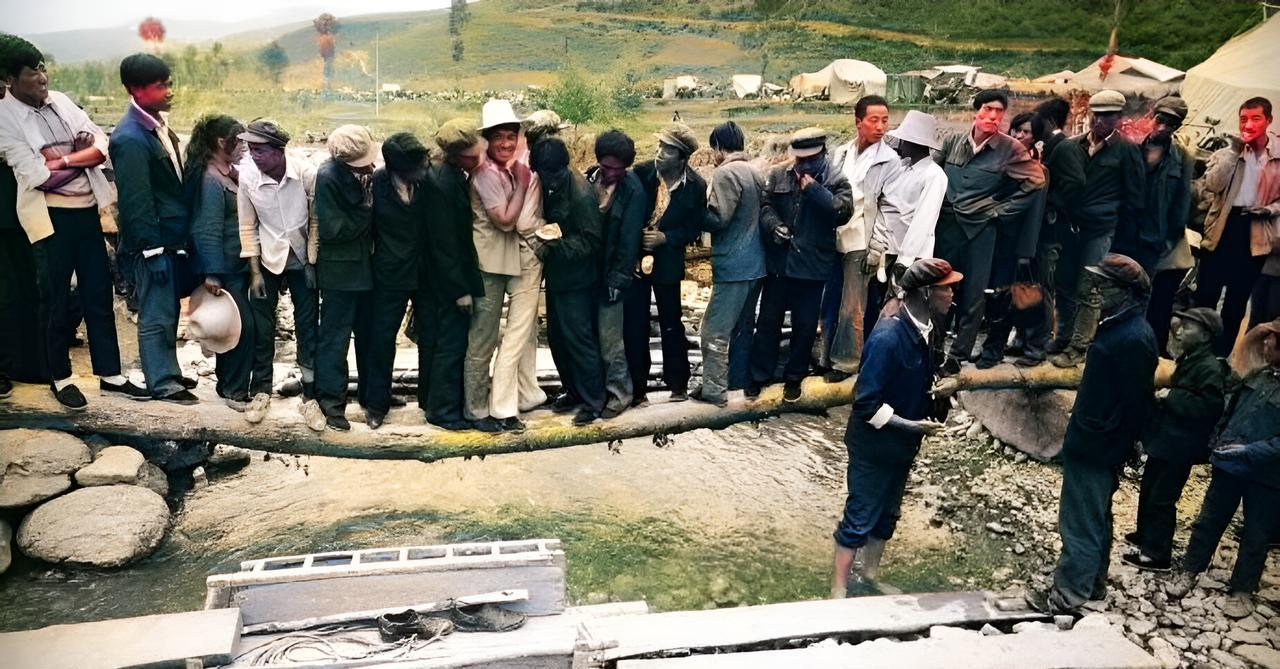

1999年,甘肃武威,31岁男子不顾母亲和妻子的反对,卖掉家里的牲畜,凑了1万块钱,买来1匹骆驼,带着父亲,搬进腾格里沙漠复地2间地窝子,村民们笑话他傻,没想到他却成了英雄。 武威凉州区红水村离腾格里沙漠只有3公里,当年风沙一年能来37次。黄沙逼着村子退,庄稼欠收五成以上,黄土房在风口直晃,日子难以为继。 王银吉没多想,凑了一万多块钱买了两峰骆驼,驮着干粮和铁锹就进了沙漠。母亲拦着不让走,妻子悄悄抹泪,他却铁了心要和沙漠“死磕”。 父子俩在沙丘下挖了两米深的地窝子,铺点草席就是家。夜晚风沙灌进来,被褥和饭碗里全是沙,天亮起身浑身结着沙壳。 沙漠里种树比登天难,水得靠骆驼往返3公里驮,一趟就要三个小时。第一年扎的草方格被风卷走,种的树苗成活率连两成都不到。 父子俩只能夜里裹着被子趴在沙坡护苗,眼睛熬得布满血丝也不放弃。村里人的冷嘲热讽没断过,说他们是“拿血汗钱往沙窝里扔”。 可王银吉不辩解,每天雷打不动压沙、栽苗,慢慢摸索治沙门道。他用母亲的旧锥子改出“沙木枪”,能在流沙里快速打孔,减少树坑塌陷。 他发现梭梭要深埋50公分才扎根,花棒斜栽才能扛住风沙,这些窍门都是用失败换的。 2005年,一场噩耗砸向这个苦熬的家庭。14岁的小儿子查出脑干胶质瘤晚期,因为全家忙于治沙,耽误了最佳治疗时间。家里的积蓄全投在了买树苗上,孩子最终没能熬过那年端午。 弥留之际,孩子只想葬在治沙点,让父亲一定要把沙漠治绿。葬礼后,王银吉在坟前坐了三天,再起身时,治沙成了必须完成的誓言。 曾经反对的妻子,收拾行李搬进了沙漠地窝子,和他一起扛树苗、打水坑。她把洗脸水都省下来浇树,顿顿吃洋芋和酸菜也毫无怨言。 大儿子外出打工,挣的钱全寄回家买苗木,后来在新疆工作的大孙子,每年也寄3万支持。就连患了胃癌、做了全胃切除手术的父亲,术后也坚持回到沙漠管护林木。 一家人拧成一股绳,治沙的脚步没再停过。他们在沙窝里挖了45立方米的贮水窖,铺地膜积蓄雨水,总算缓解了缺水难题。 树苗成活率越来越高,从最初的10%涨到了85%,沙丘上渐渐冒出了绿芽。村里人看在眼里,从笑话变成好奇,后来干脆跟着他一起治沙。同村的赵德元还承包了5000亩沙地,带着15户人家一起压沙植树。 2010年起,王银吉给自己定了1万亩的治沙目标,多年后顺利完成。政府给了苗木补贴,志愿者从全国各地赶来帮忙,最多一次有80多人参与。 八步沙林场的治沙人也送来种子和苗木,治沙不再是王家的“独角戏”。 二十多年过去,这片沙漠彻底变了模样。150多万株梭梭、500多万株花棒扎根生长,形成12公里长的锁边林带。 沙尘暴天数降到每年9天,鸟类从12种增加到89种,野兔、沙狐也回来了。村里的耕地稳了,庄稼有了好收成,孩子们能在树荫下追逐玩耍。 王银吉的背被压得弯曲,手掌全是厚茧,头发早就斑白,却还在琢磨种树。他获得了全国劳动模范、优秀共产党员等荣誉,却很少跟人提起。 每天清晨他还是会去林子里转,惦记着树苗的成活率,盘算着下一片林带怎么种。林子边缘就是小儿子的坟茔,每次经过,他都会停下脚步凝望片刻。 如今王家三代人都扑在治沙上,累计投入近百万元,治理面积超1万亩。曾经的“王疯子”,成了乡亲们眼里最靠谱的治沙带头人。 从一人治沙到万人参与,从荒漠遍野到绿意盎然,这不是奇迹,是日复一日的坚守。 你见过最执着的坚持是什么样子?你觉得治沙人最让人敬佩的地方在哪?欢迎在评论区聊聊。 信息来源: 愚公治沙!一家三代20多年在沙漠种出万亩林——央视新闻