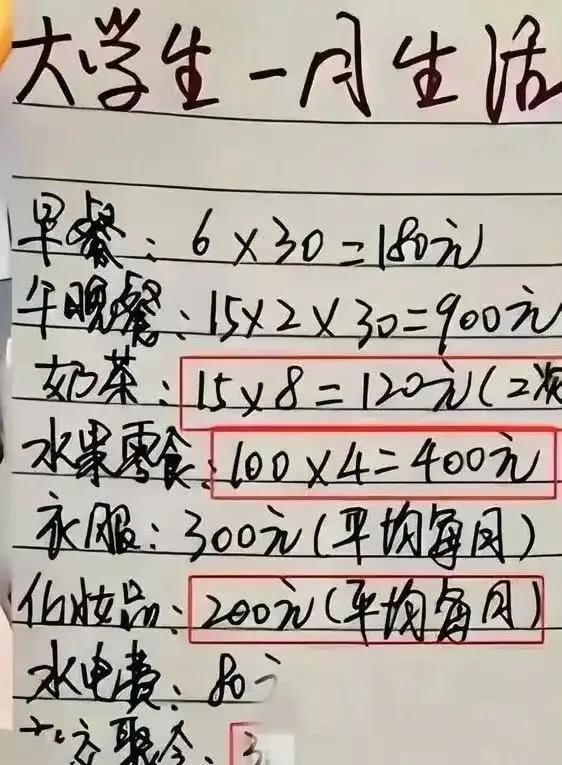

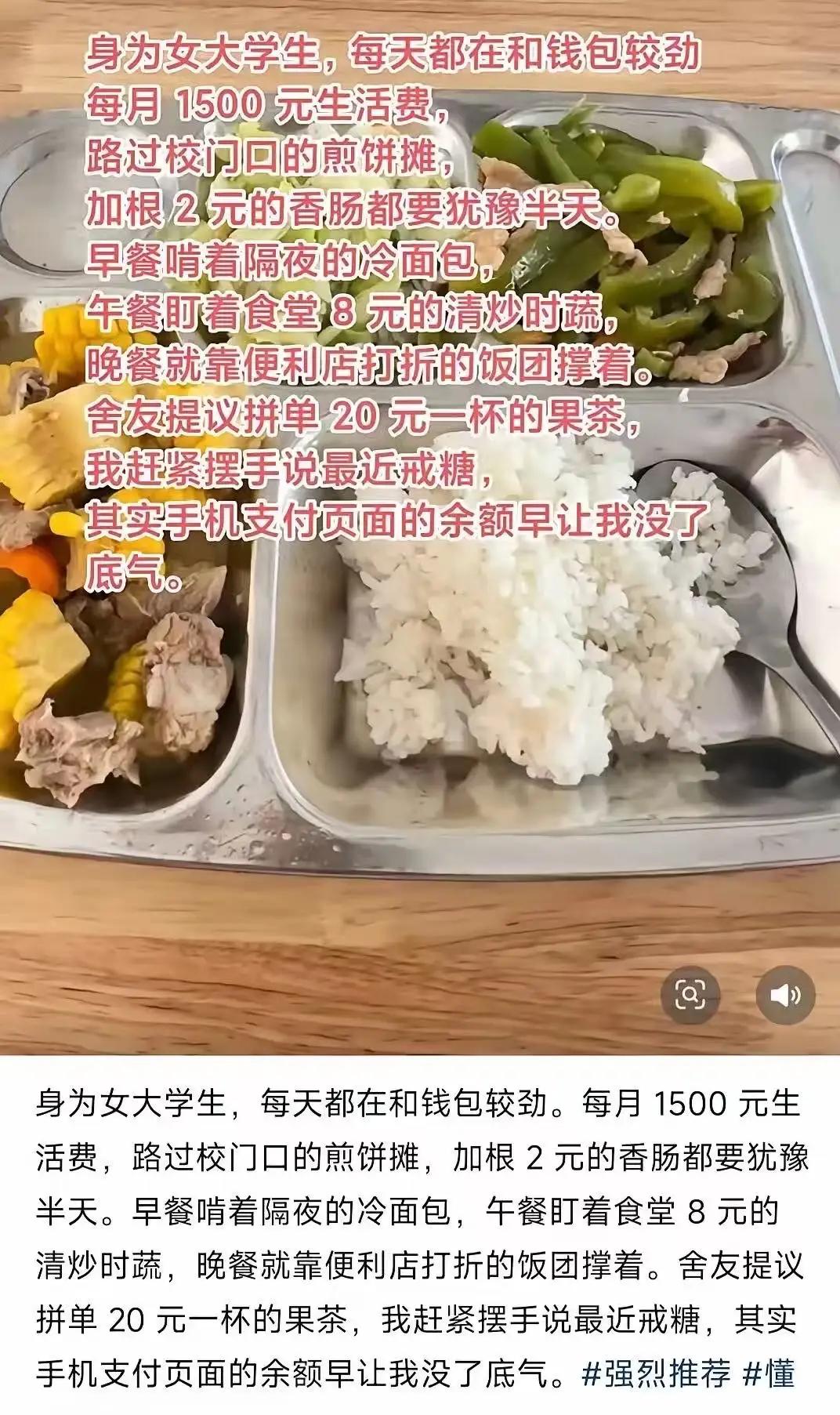

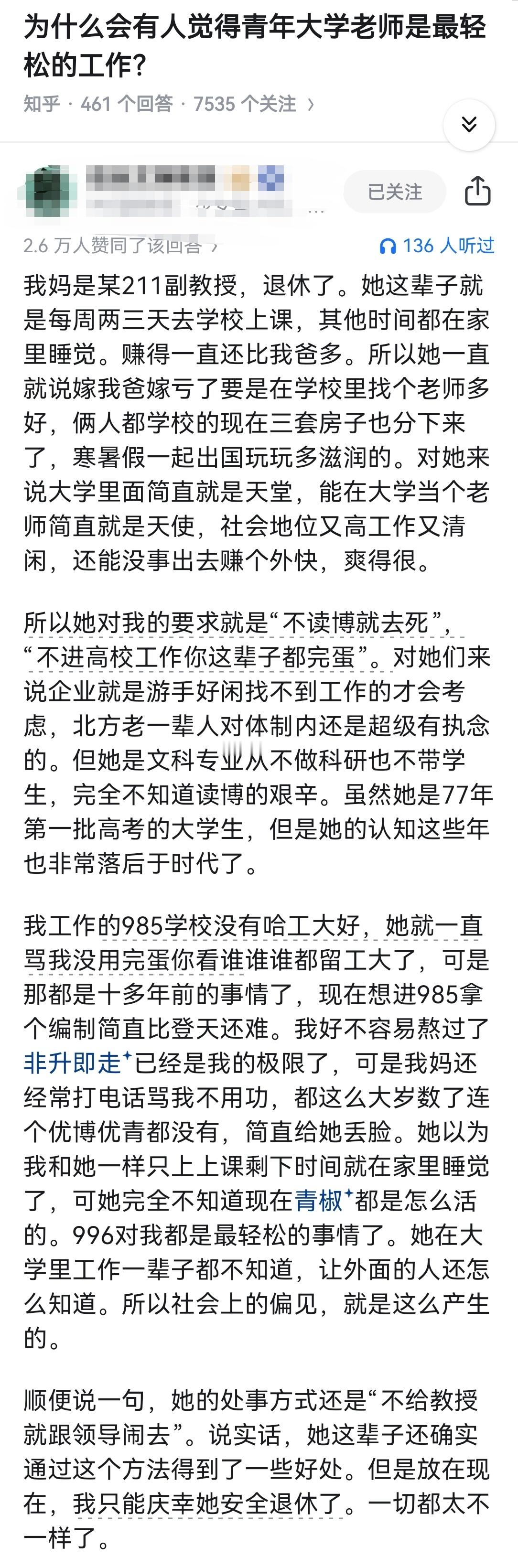

1500元大学生活费之争:消费自由与现实压力的碰撞 1500元大学生活费之争:消费自由与现实压力的碰撞"路过校门口的煎饼摊,加根2元的香肠都要犹豫"——这位女大学生的哭诉在社交媒体引发轩然大波。每月1500元的生活费究竟是捉襟见肘的无奈,还是消费观念的偏差?当她晒出详细的开支清单后,网友们的评论彻底炸开了锅:"早餐6元+午晚餐各15元,这标准在大学食堂能吃到两荤一素了!"账单里的"公主病"争议在这份引发热议的清单中,各项开支的分配耐人寻味:基础饮食支出1080元(早餐6元×30天+午晚餐各15元×30天),占总预算的72%。但当奶茶(120元)、水果零食(400元)、化妆品(200元)等项目叠加后,1500元的预算早已超支580元。有细心网友发现,仅水果零食一项日均消费就达13元,相当于普通学生两天的早餐钱。"大学食堂8元就能吃到两素一荤,15元标准足够加份红烧肉了。"某高校后勤负责人透露,当前高校食堂享有政府补贴,价格普遍低于市场价30%。这意味着清单中"午晚餐各15元"的标准,实际能获得远超社会餐饮的品质。而每月8杯奶茶的消费,相当于部分贫困生一周的伙食费。不同家庭的生存镜像这场争议折射出中国家庭的真实经济图景。国家统计局数据显示,2024年全国居民人均可支配收入39218元,普通双职工家庭月收入约6000-8000元。对于这类家庭而言,1500元生活费已占家庭可支配收入的20%-25%。正如网友尖锐指出的:"当你喝着15元奶茶时,是否想过父母可能在工厂加班两小时才挣来这份消费?"在某教育论坛的调查中,68%的大学生月生活费集中在1200-1800元区间。来自农村的大二学生小林分享道:"我每月1200元生活费,早餐3元馒头豆浆,午晚餐控制在10元内,课余时间做家教每月能攒下400元。"这种反差印证了评论区的观点:生活费是否够用,很大程度取决于消费选择。消费主义陷阱与成长必修课这场热议的深层矛盾,在于消费主义对青年价值观的冲击。某高校心理咨询中心主任分析:"当社交媒体将'秋天第一杯奶茶'塑造成生活标配,当美妆博主把千元护肤品定义为'大学生刚需',许多学生陷入了消费认知偏差。"数据显示,2024年大学生人均月非必要消费达530元,较2019年增长47%。勤工俭学或许是破局之道。教育部统计显示,全国高校现有43万个勤工助学岗位,平均时薪15-20元。"我在图书馆值班每月能赚600元,既不影响学习又能实现奶茶自由。"某985高校学生小李的经历,展现了另一种可能性。更重要的是,这段自食其力的经历,往往比课堂知识更能培养财商思维。学会在现实土壤里扎根在这场舆论风暴中,一位母亲的留言获得高赞:"我每月给女儿2000元,但要求她记账。当她看到自己每月花800元在网红餐厅时,主动提出要减少生活费。"这提醒我们,生活费争议的本质不是数字多少,而是代际间的消费认知鸿沟。正如财经作家吴晓波所言:"年轻人应该建立'防御性消费'意识——区分欲望与需求,理解价格与价值的关系。"1500元或许买不来精致生活,但足以让大学生在图书馆的书海中找到更持久的精神滋养。毕竟,大学四年的真正价值,从来不在奶茶杯和化妆品柜台里,而在那些为未来积蓄力量的日夜里。大学生活费 2000生活费