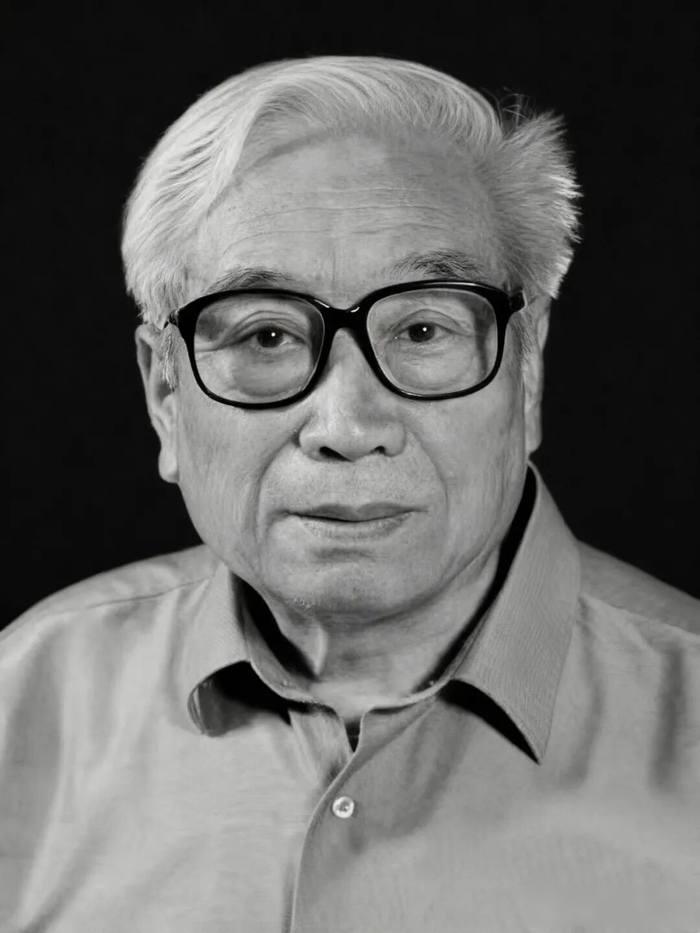

他走了,没上热搜,但空气里有他的影子 2025年11月1号晚上十点,任阵海院士在北京去世,活了93岁,中国环境科学研究院的官网当天就变成黑白颜色,没有发布公告,也没有召开发布会,这种做法不是硬性规定,但科研界的人都明白,这是为那些默默承担国家重任的人保留的一份安静尊重。 他早年没有留在实验室写论文,而是被派往新疆马兰基地工作,那个地方外人进不去,他负责核试验的气象预测任务,风向怎么走、尘埃落在哪里,都靠他们团队计算出来,这些数据至今还不能全部公开,但要是当年没有他们,核试验的安全就难以保障,他不是科学家,更像是国家的一道气象防护墙。 他在1981年调到环保院,着手建立中国第一个大气环境研究所,那时人们以为污染能被风吹走,但他认为这样不行,需要计算环境容量,这个概念后来成为治理雾霾的基础,他还搭建了地面到天空的监测网络,现在全国PM2.5数据能够实时更新,都源于他当时打下的基础。 他使用的仪器设备全都来自国内生产,比如那台测量气溶胶垂直分布的仪器,至今还在正常使用,2008年北京奥运会的空气质量保障工作,以及2015年巴黎气候大会期间外交部采用的模型系统,都是他和团队完成的,但他从来不主动宣传自己的成果,就连在工程院院士官方网站上的个人介绍,也写得特别简单,只有短短几行字,就像一份普通的档案记录。 他拿过国家科技进步一等奖,也得过终身成就奖,可普通人根本不认识这个人,他没出过书,没上过电视,也不愿意接受采访,不是因为他喜欢低调,而是他做的事情不能出现在热搜上,每项成果背后都涉及政策或机密,一旦公开就可能引来麻烦。 现在的年轻人搞环保,都爱追AI和大数据的热闹,没人愿意守在观测站里调整参数,他以前带着团队花十年画出一张图,那图一出来就能影响国家政策,现在这种工作被说成效率低,没人肯干,技术断代比人走了更可怕。 他走的那天,刚好是《空气质量改善行动计划》征求意见前两周,那份文件中提到的按容量分区管控的思路,还是他在八十年代提出来的,他的离开,像是给政策重启按下了暂停键,没有人说话,但空气里似乎还留着他的影子。专家去世

![小小侦探员,坏你们的好事。[笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/10635501447805167053.gif?id=0)