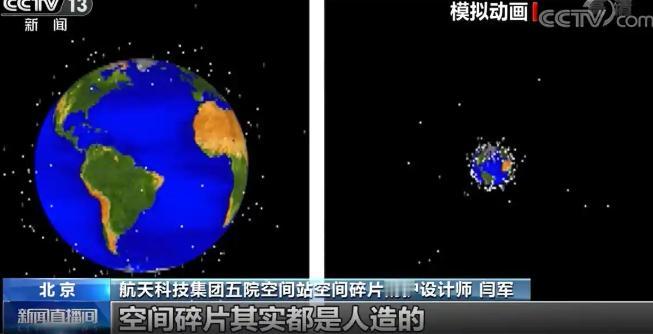

神舟20返回延迟!我们可能要考虑最极端的情况了,就是发射神舟22。 这几天神舟 20 号遭遇空间碎片撞击的消息,让不少人捏了把冷汗。 更让人揪心的是官方那句 “极端情况可发射神舟 22 号救援”,但其实这话听着惊险,实则藏着中国航天最硬核的底气。 太空中的碎片可不是普通垃圾,小到螺丝钉,大到废弃卫星,速度能飙到每秒七八公里,比子弹快十倍还多。 撞上飞船就像被炮弹轰过,之前国际空间站的机械臂就被划出道子,美国龙飞船也曾因碎片风险紧急变轨。 神舟 20 号这次还算幸运,撞击点在推进舱外部,没伤到生命保障系统,但返回舱的隔热层得仔细检查,这就是返回任务推迟的原因。 更让人安心的是那个 “随时能发射” 的神舟 22 号。 酒泉卫星发射中心早就把它和配套火箭组装测试完了,就等着一声令下。 这可不是临时抱佛脚,航天人早就搞了 “打一备一” 的规矩,每艘在轨飞船都有下一艘当 “备胎”。 有点像咱们开车带备胎,平时看着多余,真爆胎了才知道多重要。 我前几年去航天展,工作人员说这套备份机制连燃料加注流程都提前演练过,最快能在 72 小时内完成应急发射,这速度在全球都是独一份的。 光有备用飞船还不够,空间站本身早就穿了 “防弹衣”。 去年神舟十八号航天员出舱,专门给舱外设备装了新的防护装置,这玩意儿是航天科技集团五院研发的,材料和结构都经过地面超高速撞击试验验证。 简单说就是用多层结构 “硬碰硬”,碎片撞上来先被外层挡住,内层再缓冲能量,有点像古代盔甲的原理。 机械臂也帮了大忙,航天员安装防护装置时,它精准托举定位,比人工操作稳多了。 国际上看,能玩得起这种 “双保险” 的国家没几个。 俄罗斯的联盟号飞船虽有备份,但发射准备时间要两周以上,远不如咱们迅速。 美国的龙飞船依赖商业发射,应急响应不够灵活。 咱们这套体系是把 “最坏情况” 想在了前面,从碎片监测、飞船规避到应急救援,形成了完整的链条。 地面还有专门的监测网,能提前预警碎片轨迹,就像给空间站装了 “雷达预警系统”,大部分风险早在撞击前就化解了。 有人觉得搞这么多备份太浪费,这想法可不对。 航天探索从来都是刀尖上跳舞,风险再小也不能赌。 当年阿波罗 13 号登月失败,全靠返回舱的备用氧气罐才救回宇航员,那之后各国都开始重视冗余设计。 神舟 20 号这次的事件更说明,航天安全不是靠运气,是靠把每个 “万一” 都想到位。 就像家里备消防器材,不是盼着火灾,是为了真出事时能救命。 你们发现没,中国航天的稳从来不是偶然。 从空间站的防护装置,到备用飞船的快速响应,再到地面的监测网络,每个环节都扣得死死的。 这背后是成千上万次的试验,是无数工程师的熬夜攻关。 之前有个航天工程师朋友说,他们连航天员的急救药品都做了冗余配置,就怕太空里出意外,这种较真劲儿真让人佩服。 这次事件也给全球航天提了个醒,太空碎片越来越多,光靠躲可不行。 咱们不仅搞了被动防护,还在研究主动清理技术,比如用机械臂抓碎片、用网兜捞垃圾。 未来空间站说不定能变成 “太空清道夫”,既保障自己安全,也给全人类做贡献。 换个角度想,这事儿和咱们生活挺像的。 工作里做备份方案,家里备应急物资,都是为了应对不确定性。 中国航天的智慧就在这儿:不低估风险,不心存侥幸,把准备做在前面,才能在未知的挑战里站稳脚跟。 神舟 20 号的检查还在进行,不管最后是按时返回还是需要救援,咱们都有底气应对。 这种底气不是喊出来的,是靠一个个扎实的技术、一次次严谨的演练堆出来的。 航天探索的路还很长,但只要保持这种 “底线思维”,再大的风浪也能扛过去。 这种对风险的敬畏、对细节的较真,值得每个行业都去学习。 毕竟不管做什么事,把准备做足,把退路想好,才能走得更稳、走得更远。 信息来源: 新京报——2025-11-05 新闻多一度丨神二十推迟返回 空间碎片影响有多大?

心中有佛 手里有刀

肯定不是什么碎片 ,是美国的太空什么武器。 他们美国佬的太空军出手了!