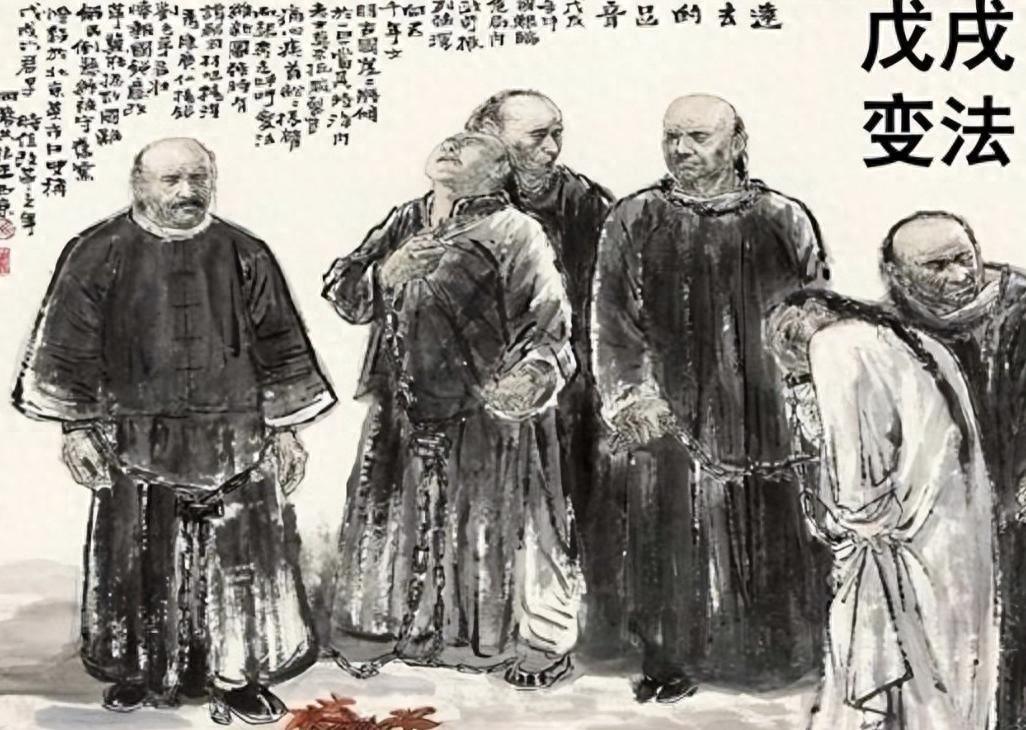

1863年,张之洞因为儿子上学的事情,与妻子吵架,不小心踢死了妻子,他赶紧给父亲写信,说明此事,父亲又找到亲家公,说明此事,考虑到张之洞的前途,亲家公选择了原谅。 同治二年,张之洞快三十了,终于时来运转。 他进京会试,复试拿了个一等一名。到了殿试,他直陈时弊,说天下大患在“贫”,说“任人者治,任法者乱”。最后,慈禧太后亲自拍板,把他拔到了一甲第三名,就是“探花”。 “神童”终于归位,张之洞被授予翰林院编修,正式踏入仕途。 他把妻子石氏和孩子们接到京城团聚。可谁也没想到,一场毁灭性的家庭悲剧,正等着他。 张之洞自己是苦读出来的,他爹张锳对他就是“虎爸”式教育。所以,他也要给儿子请名师,上“地狱模式”。 可当妈的石氏不干了。她心疼儿子年幼,想让孩子晚两年再受这份罪。 俩人越吵越凶,张之洞越说越激动,理智瞬间掉线。他抬腿就是一脚,踹向了妻子的腹部。 石氏可能本身体弱,也可能是这一脚实在太重。她应声倒地,口鼻出血,当场就不省人事了。 张之洞吓傻了。 他赶紧请医生,但伤及内脏,一切都晚了,石氏就这么没了。 张之洞彻底懵了,在那个年代,“殴妻至死”是重罪,别说仕途,小命都可能不保。 他怎么办?他做了一个决定:写信,坦白一切。 他赶紧写信回家,把这天捅的窟窿告诉了家里。一看,这还了得!这事唯一的活路,在亲家公身上。 于是,张家赶紧派人,找到了石氏的爹,时任知府的石煦。 咱换位思考一下,如果你是石煦,听到这消息,你什么反应? “我如花似玉的女儿,知书达理,嫁给你张之洞,给你生儿育女,侍奉公婆。你倒好,刚中个探花,就把她给踢死了?” 石煦的反应和咱想的一样:怒不可遏,誓要女婿“以命抵命”。 这事儿,于情于理,张之洞都死定了。 可就在这节骨眼上,张之洞说了一番话。这番话,不是求饶,而是一场“利弊分析”。 大意是:“千错万错都是我的错,我怎样都不足惜。可您看看您的外孙外孙女,孩子还这么小,已经没了娘,要是爹也进了大牢,那孩子这辈子不就全完了吗?” 这话,精准地戳中了石煦的软肋。 女儿已经死了,这是无法挽回的悲剧。如果再把女婿送进大牢,甚至砍了头,那女儿留下的一双儿女怎么办?他们将成为杀人犯的孩子,一辈子都抬不起头。 可如果放过张之洞呢? 他,是新科探花,天子门生,前途无可限量。有这么个爹罩着,外孙们的未来,那是一片光明。 石知府,这位官场沉浮多年的老手,做出了一个极其艰难,甚至可以说“冷酷”的决定。 他对张家回复道:“小婿也是无心之过,此事就当没发生过吧。以后要善待孩子,用心栽培。” 张之洞感激涕零。他厚葬了石氏,对外,只宣称夫人因病去世。 这场惊天血案,就被三方联手,悄无声息地掩盖了过去。 但这件事,成了张之洞一辈子甩不掉的烙印。他深刻反省了自己冲动的性格。从此,他时时提醒自己四个字——“戒急用忍”。 他甚至把这当成了一生的行为准则,总结出“三不争”原则:“一不与俗人争利,二不与文人争名,三不与无谓人争气”。 他也没有辜负岳父的“投资”。他对石氏留下的一子一女,极尽栽培。他的长子张权,后来在光绪二十四年也考中了进士。张之洞自费送儿子出国留学,还坚持“自备资斧,不领薪水”,就是要让儿子懂得为官清廉。这背后,有没有一丝对石家的愧疚和补偿?咱不得而知。 而张之洞本人,也确如岳父所料,仕途一路高歌,督两广、督湖广、督两江,官至体仁阁大学士、军机大臣。 他成了那个推动历史的“能臣”,那个兴实业、办教育的“完人”。 “狗骨镶龙头”:他此生再无正妻 这事儿还没完,张之洞的婚姻悲剧,似乎才刚刚开始。 石氏去世后,湖北布政使唐树义看好他,把女儿唐氏嫁给了他。结果,两年后,唐氏病逝。 后来,他又娶了好友王懿荣的妹妹王氏。王氏才貌双全,两人感情很好。结果,三年后,王氏难产去世。 连丧三妻。这张之洞是啥命啊? 坊间传说,他自己也嘀咕。有一次,他听说有个叫袁半仙的算命特准,就穿着便服去找他。 那半仙一见他,纳头便拜,说他是“狗骨镶龙头,不拜相也封侯”。 这是什么意思?就是说,他命格极贵,但底子压不住。所以他虽然福禄寿都不缺,但“骨贵”,一般的女子“压不住”,所以他命里无妻。 半仙问他:“先生这丧妻之痛,是不是有三次了?” 张之洞吓一跳,连问怎么化解。 半仙说:“简单。以后别娶‘妻’,只纳‘妾’。不给夫人的名分,就能保她们相伴一生。” 这之后,张之洞又纳了秦氏和李氏两房妾,但果然,他一生再也没有明媒正娶过“妻子”。 这故事,听着玄乎,但你细品。一个“命里无妻”的批语,是不是也成了张之洞内心那个“杀妻”秘密的最好掩护? 他不是不想娶,而是“不敢”娶,是“命”不让他娶。 那场1863年的家庭悲剧,和那个“就当没发生过”的魔幻约定,就像一个隐秘的开关,彻底改变了他的人生轨迹。