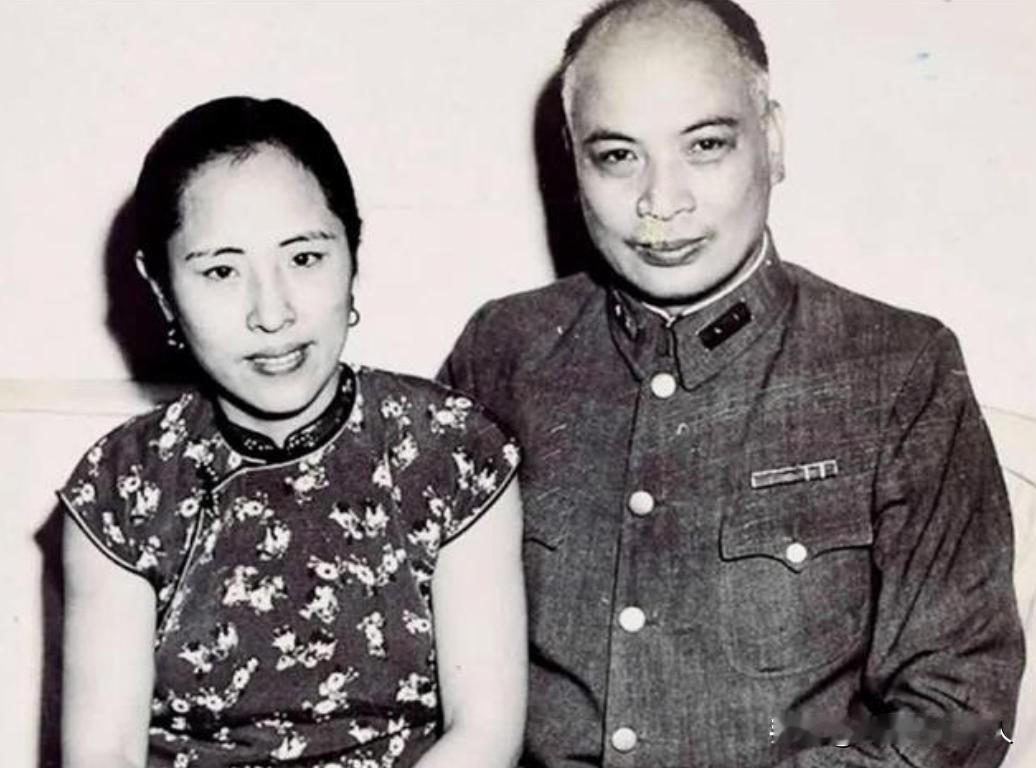

东北野战军在锦州之战中,俘获了东北“剿总”副司令官兼锦州指挥所主任范汉杰,一同俘获的还有范汉杰的夫人和儿女。怎么处理范汉杰的夫人和儿女呢? 主要信源:(抗日战争纪念网——抗战英雄——范汉杰) 1948年深秋的锦州城,硝烟尚未散尽。 东北野战军的战士们正在清理战场,一队士兵在城郊的灌木丛中发现了几名躲藏的特殊人物。 其中一位身着褪色中山装的中年男子,正是国民党东北"剿总"副司令范汉杰。 他身旁站着神情惶恐的夫人和两个年幼的子女,一家人的衣物上都沾满了尘土。 解放军战士在确认身份后,按照上级指示,对范汉杰及其家人采取了区别对待的方式。 范汉杰被单独带往战俘收容所,而他的夫人和子女则被安置在一处临时住所。 负责接待的解放军干部特意准备了热粥和干净衣物,还安排军医为孩子们检查身体。 次日清晨,一辆军用吉普车驶抵住处。 一位戴着眼镜的政治部干部将通行证交到范夫人手中,详细说明了前往北平的路线安排。 临行前,干部还特意准备了路上的干粮和饮用水,并安排两名战士护送他们到安全区域。 范夫人接过盖着红印的通行证时,双手微微发颤,她没想到共产党军队会如此善待战俘的家属。 与此同时,范汉杰被转移到一处临时战俘营。 营地位于锦州城郊的一所中学内,教室里整齐地摆放着行军床。 每天清晨,战俘们都要参加学习讨论,下午则进行适当的劳动。 范汉杰起初总是独自坐在角落,偶尔在笔记本上记录着什么。 转年春天,范汉杰被送往北京功德林战犯管理所。 这里的条件明显改善了许多,每个房间住着四名战犯,配有独立的卫生间。 管理所还设有图书室和活动室,战犯们可以阅读报刊、下棋打球。 范汉杰尤其喜欢图书室里的军事典籍,经常一坐就是整个下午。 在管理所里,范汉杰遇到了不少故交。 最让他意外的是遇见了文强,这位前保密局官员如今成了他的"室友"。 某个午后,两人在院子里散步时,文强低声告诉他: "尊夫人已安全抵达台湾,蒋公还拨付了十万安置费。" 这个消息让范汉杰紧绷的心弦终于松弛下来。 管理所的医疗条件令范汉杰印象深刻。 当他结核病复发时,所里特意请来协和医院的专家会诊。 由于国内缺乏链霉素,管理所还通过特殊渠道从香港采购药品。 护士每天准时送来药片,细心记录他的体温变化。 这种无微不至的照顾,让原本心存抵触的范汉杰渐渐改变了态度。 特赦之日来临时的场景更是令人动容。 1960年深秋的一个清晨,管理所的礼堂里坐满了等待宣布名单的战犯。 当念到"范汉杰"三个字时,他愣了片刻才缓缓站起,眼眶不禁湿润。 在场的工作人员和战犯们都为他鼓掌,几个老友甚至上前与他拥抱。 出狱后,范汉杰先到京郊的红星人民公社参加劳动。 每天清晨,他和其他特赦人员一起下地干活,中午在田间吃农家饭。 虽然手掌磨出了水泡,但他却感到前所未有的充实。 公社的农民们并不因他的过去而歧视,反而经常教他农活技巧。 最让范汉杰难忘的是受到周恩来总理接见的那天。 在中南海的会客室里,周总理亲切地与他握手,询问他的身体状况和工作安排。 当范汉杰愧疚地表示"学生走错了路"时,周总理微笑着说: "是老师没教好。" 这番对话让范汉杰深受感动,也坚定了他重新做人的决心。 在全国政协文史专员任上,范汉杰工作格外认真。 他的办公室总是堆满史料,常常工作到深夜。 有次为了核实一个历史细节,他连续查阅了三天档案。 同事们都说,范老工作时那种专注劲头,丝毫不逊于当年指挥作战的时候。 晚年患病期间,组织上特意安排他入住北京医学院附属医院的高级病房。 医生护士们都知道这位老人的特殊经历,总是格外细心地照料。 1976年寒冬,范汉杰安详离世,他的追悼会上摆满了各界人士送来的花圈。 数年后,范汉杰的长子从台湾赶来。 在八宝山公墓,他轻轻拂去骨灰盒上的尘埃,将一半骨灰装入准备好的玉坛。 临行前,他对着剩余的一半骨灰深深三鞠躬,低声说: "父亲,我带您回台湾看看。" 这个特殊的安排,成就了一段"骨肉分葬两岸"的佳话。 这段跨越三十年的经历,折射出时代变迁中的人间冷暖。 从战犯到政协委员,范汉杰的人生轨迹见证了中国共产党的宽大政策和改造理念。 而对其家人的妥善安置,更彰显了革命人道主义的精神。 这段历史不仅记录了个人的命运转折,也展现了超越政治立场的人性光辉。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!