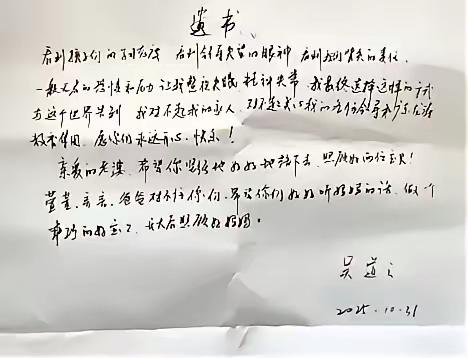

不可思议!干不了辞职就行,为什么非要自杀呢?看到这则新闻时,我的心猛地一沉。10月31日,广州天河区黄村中英文学校的初中部教导主任吴道云,选择以最决绝的方式离开了这个世界,年仅42岁。他在遗书中写道:“看到孩子们的学习态度,看到领导失望的眼神,看到自己背负的责任,一股无名的恐惧和压力让我整夜失眠,精神失常……(详见附图)” 许多人第一反应可能是:“干不了就辞职啊,何至于走这条路?”这话听起来简单直接,仿佛辞职是一键解决所有问题的开关。但现实往往比我们想象的复杂得多。 对于一位执教16年的老师来说,教育早已不是一份简单的工作,而是融入骨血的责任与信仰。吴道云在遗书中提到的“孩子们的学习态度”和“领导失望的眼神”,恰恰暴露了教育工作者内心最沉重的枷锁——理想与现实的撕裂感。当他发现自己的付出无法唤醒学生的求知欲,当领导的期望变成无形的鞭子,那种挫败感足以吞噬一个人对职业的全部热情。 辞职?说得轻巧。但中年转行谈何容易?更何况,一个把教育当成使命的人,离开讲台可能意味着精神世界的崩塌。在长期的焦虑和失眠中,他的理智早已被压力侵蚀,“辞职”这个选项,在心理濒临崩溃时根本不会出现在思考范围内。 我们总习惯用“想开点”来安慰他人,却忽略了抑郁症和极端压力会彻底改变一个人的认知能力。当大脑被无助感占据时,死亡对当事人来说不是一种放弃,而是一种解脱。 吴老师的悲剧是一面镜子,照见了教育工作者光鲜背后的挣扎。他们需要的不只是“春蚕到死丝方尽”的赞美,更是实实在在的心理支持和合理的工作压力。如果学校能建立有效的教师关怀机制,如果同事能早一点察觉他的异常,如果社会对教育失败者多一点宽容…… 生命已逝,留给我们的除了叹息,更应该是对教师群体生存状态的深度关注。别再简单地用“辞职”来解读悲剧,因为压垮骆驼的从来不是最后一根稻草,而是每一根稻草的重量。