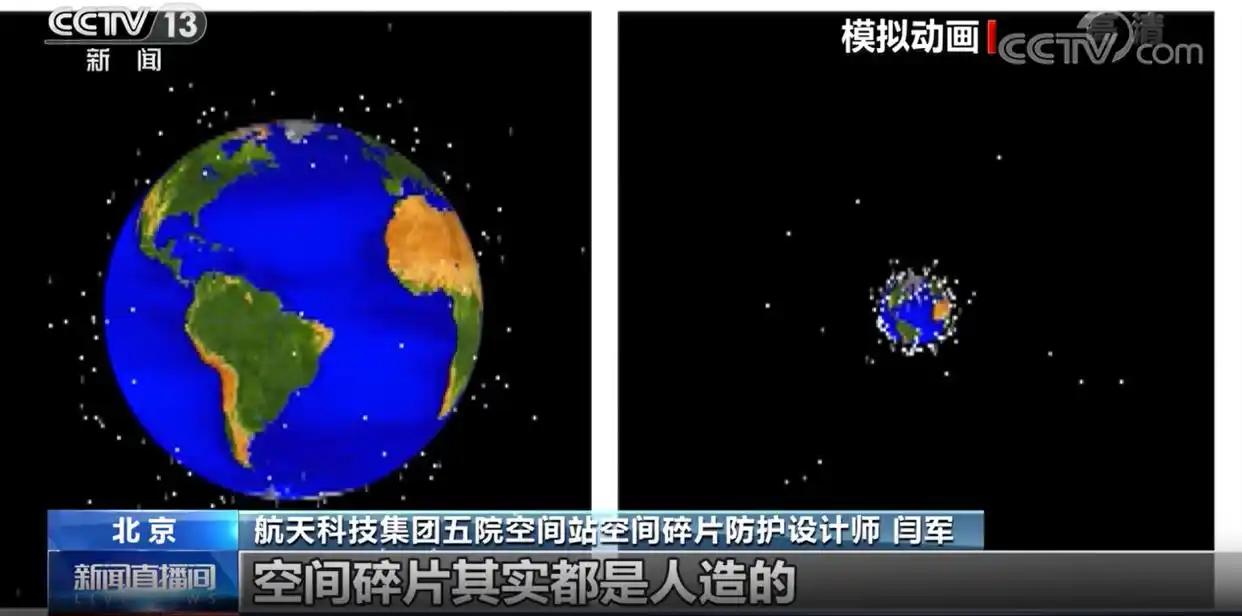

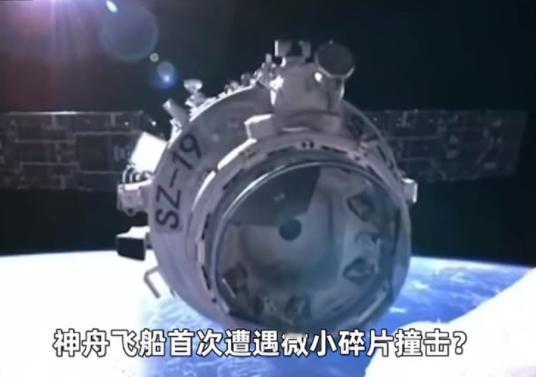

一旦这次神舟20号回不来,最极端的情况是发射神舟22 原定于11月5日是神舟20号航天员返回地球的日子,但当天中国航天发布公告称,经过检测,神舟20号可能遭遇了空间垃圾的撞击。 太空里的这些 “垃圾”,远比想象中危险。欧洲航天局的数据显示,现在地球轨道上大于 1 毫米小于 1 厘米的空间碎片有 1.4 亿个,1 到 10 厘米的更是多达 120 万个,总质量超过 14500 吨。 这些碎片飞得极快,每秒能超过 7 千米,比子弹速度还快好几倍,只要直径超过 1 厘米,撞上航天器就可能造成毁灭性损伤。 历史上早就有过惨痛教训。 1996 年欧空局的法国电子侦察卫星,被火箭碎片以 14.8 千米 / 秒的速度击中,直接姿态失控变成了新的太空垃圾。 2009 年俄罗斯和美国的卫星相撞,更是产生 2200 多个可监测碎片,让周边 66 颗卫星都陷入危险。 神舟 20 号遇到的,就是这样致命的 “太空暗器”。 要是返回舱的热防护层被撞破,或者推进系统失灵,航天员就没法正常返回地球。 这时候,中国航天早就备好的应急救援体系就该发挥作用了。 这套体系从空间站设计之初就已搭建,核心是 “滚动待命”,天上有在轨救生艇,地面有随时能发射的救援飞船,双重保险守护着航天员的安全。 神舟飞船对接空间站后,本身就兼任轨道救生艇的职责。可一旦这艘救生艇像神舟 20 号这样出了问题,地面就会立刻启动应急程序,发射专门的救援飞船。 神舟 22 号能成为极端情况下的选择,正是因为这套机制 —— 一艘执行任务,下一艘待命,再下一艘作为终极备份,前序飞船失效就立刻补位。 发射救援飞船可不是件容易事,得有实打实的技术和速度支撑。神舟系列的故障预案设计了数千项,从发射段的逃逸救生到轨道段的应急转移,都经过无数次试验验证。 长征火箭的快速响应技术也很成熟,能在短时间内完成组装、加注燃料和发射准备,毕竟在太空救援里,慢一秒都可能出大事。 对接技术更是关键中的关键。救援飞船必须精准对接空间站,还得能容纳所有在轨航天员。 中国空间站的对接技术早已炉火纯青,自动和手动对接都能在复杂环境下完成,神舟系列的对接成功率一直是百分之百。 而且救援飞船还采用海上定区溅落方案,能调整落点精准落到搜救区,缩短救援时间。 为了应急,神舟 22 号这类救援飞船还会特意简化非必要设备,把更多空间留给航天员和生命保障系统。 这种设计思路,就是为了在极端情况下,把每一分保障都做到位。 国际空间站每年都要进行十几次碰撞规避,美军每天都发数十次预警,太空环境的高压,倒逼中国航天把 “万无一失” 刻进了骨子里。 现在大家都在关注神舟 20 号的检测进展,祈祷能有好消息。但即便情况真的走到最糟,神舟 22 号的待命状态也让人多了份安心。 这套从轨道到地面的完整救援体系,不是临时拼凑的方案,而是中国航天多年技术积累的成果。 从应对空间碎片的威胁,到快速发射救援飞船的能力,每一个细节都藏着对生命的敬畏。这场突发状况,也让更多人看到中国航天不仅有探索太空的勇气,更有应对风险的底气。

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)