手机圈为什么喜欢对标友商

这问题可太有意思了。咱就当唠嗑,说说这手机圈的“对标”文化。

2010年以后的手机圈,就像一群挤在一条街上开火锅店的,新菜(新品)一上来,老板准得拿着大喇叭喊:“各位老铁!咱家这毛肚,比隔壁那家新鲜十倍!价格还便宜两块!”

1、先唠唠那些年,让人拍案叫绝的“对标”名场面

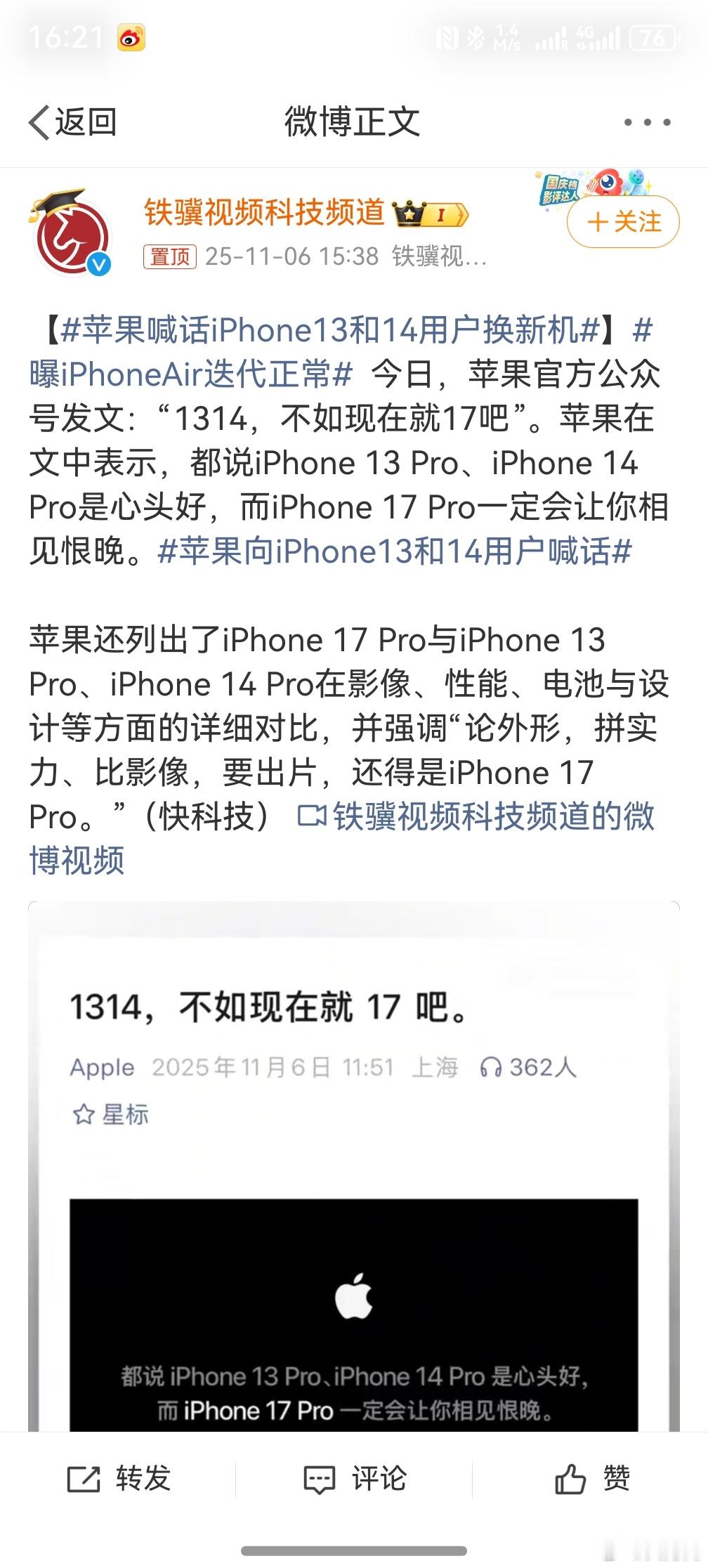

最经典的,还得数早几年苹果和三星的“相爱相杀”。三星的广告直接拍成连续剧,各种嘲讽iPhone用户是“抱墙族”(因为iPhone续航差总在找插座),或者为了一个耳机插孔而抓狂。那叫一个损,但也确实让人记住了。

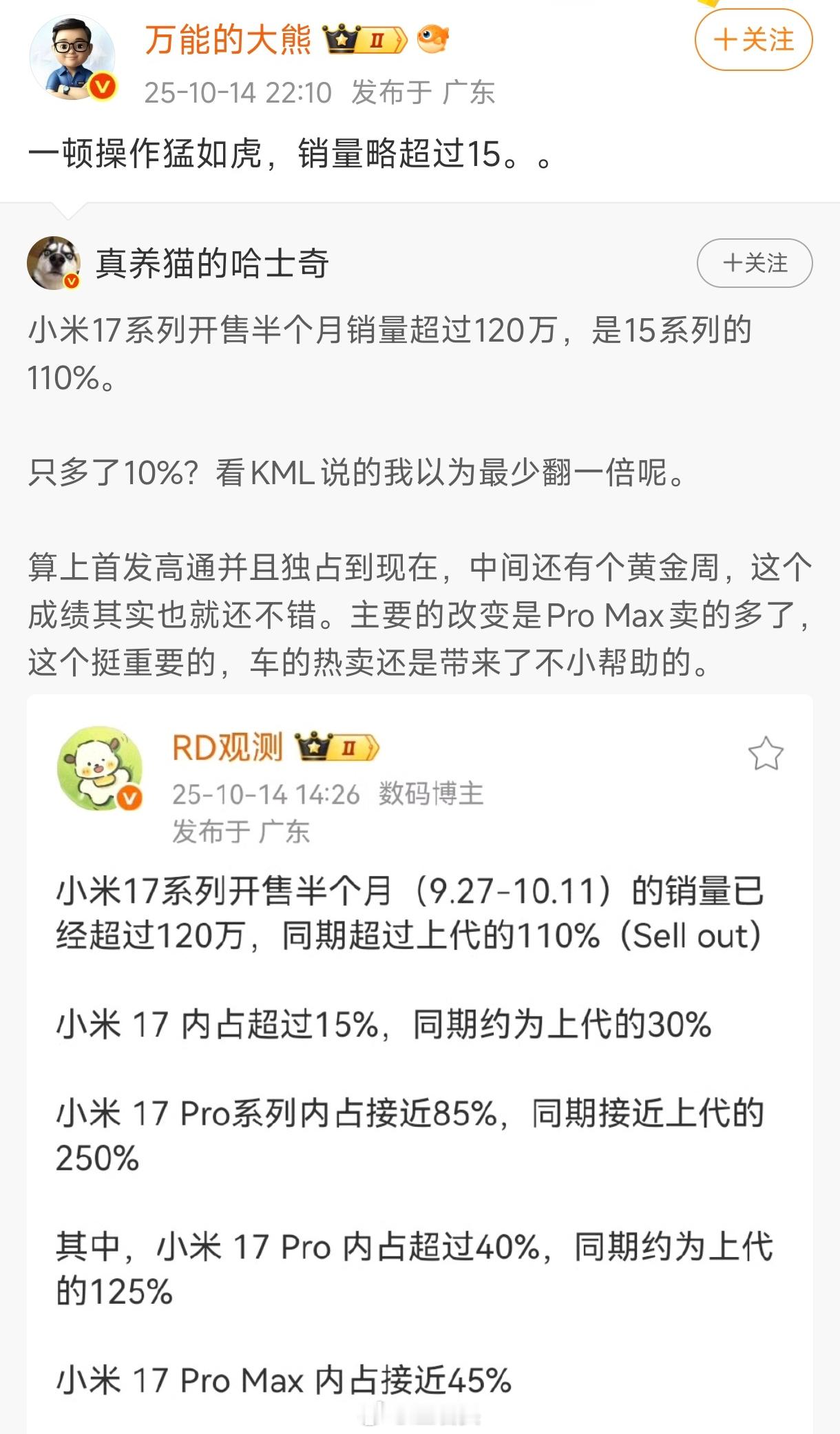

国内这边,那就更热闹了。小米和荣耀,那真是“像素级”对标,你出个“吓人的技术”,我立马来个“很吓人的技术”。发布会上,两家老板就差直接把对方手机拆了,放PPT上逐项比参数,从跑分到镜头模组,再到散热面积,恨不得连一颗螺丝钉都要分个高下。还有后来的一些品牌,发布会直接搞成“友商对比大会”,一半时间讲自己,一半时间在“吊打友商”,那场面,火药味十足,吃瓜群众看得那叫一个开心。

2、那为啥大家非得这么“针尖对麦芒”呢?

说白了,原因特简单:

· 第一,营销上省大劲儿了。 你自己凭空说“我宇宙最强”,没人信。但你一说“我比那个公认的强者XX,在XX方面强了20%”,这效果立刻就来了。这叫“借力打力”,瞬间就给自己找了个清晰的定位,也给了消费者一个无比明确的购买理由——“看,同样的钱,买我的更值!”

· 第二,市场太挤了,得抢话筒。 现在手机同质化多严重啊,你骁龙8 Gen 3,我也骁龙8 Gen 3;你索尼传感器,我也索尼传感器。硬件都快一样了,不比一比,怎么显出我的好?对标,就是一种最粗暴、最直接的“秀肌肉”方式,目的就是让自己的声音在嘈杂的市场里被听到。

· 第三,给粉丝和渠道打鸡血。 你想想,如果你是一个品牌的粉丝,看到自家品牌在发布会上把对手“按在地上摩擦”,你是不是特兴奋,特有面子?感觉自己的选择倍儿正确!对于线下卖手机的销售员来说,他们也需要这种简单直接的“话术”啊,“看,PPT上都说了,我们拍照就是比XX好”,这多好卖货。

3、这么“卷”着对标,是好是坏呢?

这事儿啊,得分两面看,就像一把双刃剑。

好处是显而易见的:

· 对咱们消费者:信息更透明了。 厂商们互相揭短、比参数,逼得他们不敢在关键配置上偷工减料。咱们能更清楚地知道,每一分钱到底花在了哪儿,谁在真心做产品,谁在“耍流氓”。

· 促进行业“快跑”。 为了在PK中不落下风,厂商们就得拼命研发新技术,快充从10W卷到现在的200W,屏幕从60Hz卷到144Hz……这种“军备竞赛”客观上让技术普及得更快了,咱们也能更快地用上更好的产品。

但坏处也挺闹心的:

· 容易“跑偏”,变成口水仗。 有时候对标着对标着,就变味了。不再比谁的产品更创新,而是比谁的文案更毒舌,谁家的高管更会“撕”。今天你嘲讽我“猪肉论”,明天我diss你“嗡嗡嗡”,搞得乌烟瘴气,对产品本身提升没啥用。

· 误导宣传,混淆视听。 有些对比是“田忌赛马”,用自家的长处去打别人的短处,或者在一些无关痛痒的参数上大做文章,误导小白用户。比如,你明明比的是夜景拍照,他非拿你的极限夜景去比别人的自动模式,这就不太地道了。

· 搞得大家都很“焦虑”。 厂商们天天盯着对手,可能就会忽略用户真正的需求。为了对标而对标,为了有“卖点”而强行创造卖点,反而忘了做手机的初心。

总结一下:

所以你看,手机圈爱对标,本质上是一场精心计算的商业游戏和营销策略。对咱们来说,就当看个热闹,图一乐。但真到掏钱的时候,还得擦亮眼睛,别光听发布会上谁把谁“吊打”了,多看看真实用户的口碑和自己的实际体验。

毕竟,手机是买来自己用的,不是买来帮厂商“打仗”的,你说对吧?这免费的连续剧,咱们且看且珍惜哈!

![10月份SUV销量第一名:小米YU7,没有任何定语,是不是要恭喜雷军[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/2781217320848448759.jpg?id=0)