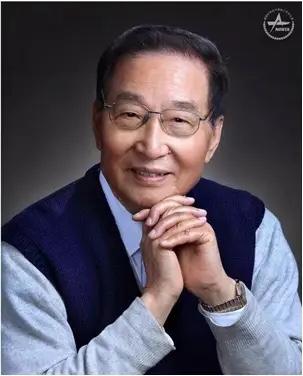

他使我国小麦增产150亿斤,比水稻产量还高,获得国家最高科技奖后,却不要奖金,被骂爱出风头,90岁仍在工作。 他的名字叫李振声。 1931年出生的李振声,童年在山东淄博的农村度过,亲眼目睹过饥荒年代农民啃树皮、挖野菜的惨状,“让中国人吃饱饭”的念头,从那时起就深深扎进了他的心里。1951年,20岁的李振声考入山东农学院,毕业后被选派到苏联留学,专攻植物遗传育种。留学期间,他拒绝了苏联科研机构的高薪挽留,1956年毅然回国——彼时我国小麦产区正遭受条锈病肆虐,这种病害传播快、危害重,能让小麦减产三成以上,甚至颗粒无收,无数农民一年的辛劳付诸东流。 回国后,李振声主动请缨,带着团队扎根陕西杨陵的西北植物研究所。那里的试验田地处黄土高原,风沙大、土壤贫瘠,冬天寒风刺骨,夏天烈日暴晒,他和团队成员住在简陋的土坯房里,每天天不亮就下地观察小麦长势,记录数据,晚上在煤油灯下整理资料、分析试验结果。为了培育抗锈病的小麦品种,他大胆尝试将小麦与长穗偃麦草杂交——这在当时是前所未有的创举,很多同行质疑“远缘杂交不可能成功”,劝他放弃。 可李振声偏要啃这块“硬骨头”。杂交过程异常艰难,小麦和长穗偃麦草的染色体组不同,杂交后代要么不育,要么性状不稳定。他带领团队反复试验,从成千上万的杂交组合中筛选,仅授粉环节就需要手工操作,一株株、一朵朵地完成,手指常常被麦芒扎得鲜血淋漓。有一年冬天,试验田遭遇暴雪,刚培育出的一批幼苗面临被冻坏的风险,李振声冒着大雪冲进田里,和团队一起用塑料布、秸秆搭建保温棚,双手冻得红肿开裂,却硬是保住了这批珍贵的材料。 就这样日复一日、年复一年,整整20年时间,李振声和团队终于培育出“小偃6号”等一系列抗病高产小麦品种。这种小麦不仅抗条锈病,产量还比传统品种提高20%以上,适应性极强,在黄淮海平原、西北干旱地区广泛种植。据统计,截至2005年,“小偃”系列品种累计推广面积达3亿多亩,增产小麦150亿斤,这个数字超过了当时我国水稻的年增产量,直接解决了数千万人的吃饭问题。农民们感激地说:“李振声院士送来了‘救命麦’,我们再也不用怕饿肚子了。” 2006年,李振声荣获国家最高科学技术奖,奖金500万元。可他却当场表示:“这笔奖金我一分不留,全部捐给研究所,用于培养年轻科研人员和改善试验条件。”有人不解,甚至恶意揣测他“爱出风头”“作秀”,面对这些质疑,李振声只是淡淡一笑:“我搞科研不是为了钱,能让老百姓吃饱饭,能为国家培育更多好品种,比什么都强。”他说到做到,奖金很快到账,他第一时间交给研究所,还特意叮嘱:“要多用在年轻人身上,他们是农业科研的未来。” 即便荣誉加身,李振声也从未停下工作的脚步。年过七旬,他依然坚持每天去研究所,指导年轻团队培育小麦新品种;80岁高龄,他还深入河南、山东的麦田,实地查看小麦长势,倾听农民的需求;90岁时,他虽然行动不便,却每天在家阅读科研文献,通过视频会议为团队答疑解惑。有人劝他歇歇,他说:“只要我还能动,还能思考,就不能放下手里的工作。粮食安全是天大的事,一刻也不能放松。” 他的一生,始终坚守着“为国为民”的初心。生活中,他极其节俭,穿的衣服都是洗得发白的旧款,吃饭从不浪费一粒粮食;科研上,他却毫不吝啬,把自己的经验、成果毫无保留地传授给年轻人,培养出一大批农业科研骨干。他常说:“农业科研没有捷径,只有扎根土地、脚踏实地,才能出成果。”这种朴实无华、无私奉献的精神,感染着一代又一代科研人。 李振声的故事告诉我们,真正的科学家,心中装着国家和人民,不计名利、不畏艰难,用一生的坚守书写责任与担当。那些骂他“爱出风头”的人,永远不懂他的初心——他不要奖金,是因为科研的价值远高于金钱;他90岁仍在工作,是因为对土地和人民的牵挂从未放下。这样的人,才是真正的国之栋梁,是值得我们永远敬仰和学习的榜样。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。