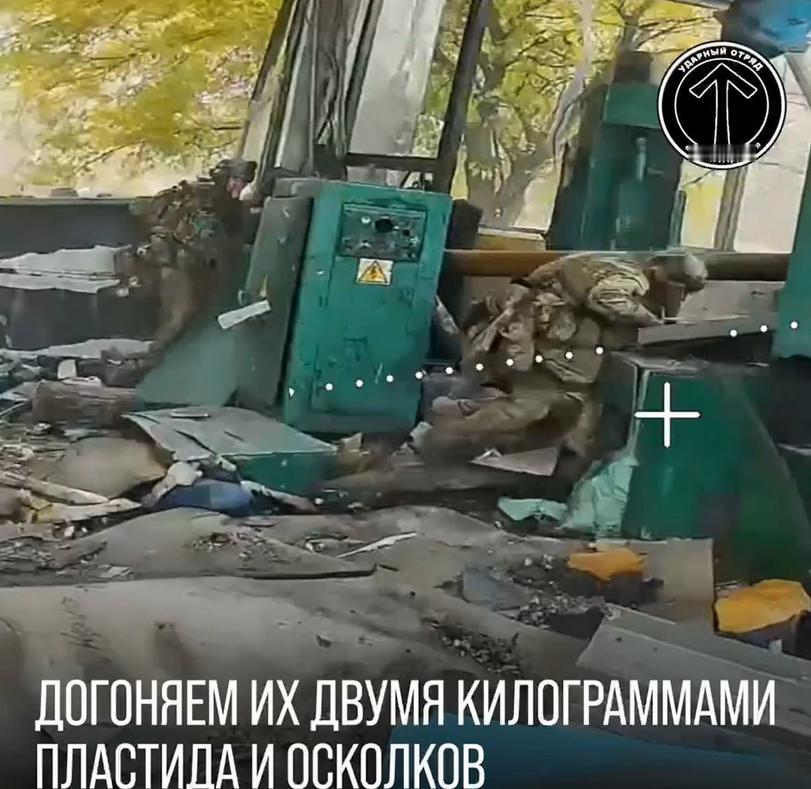

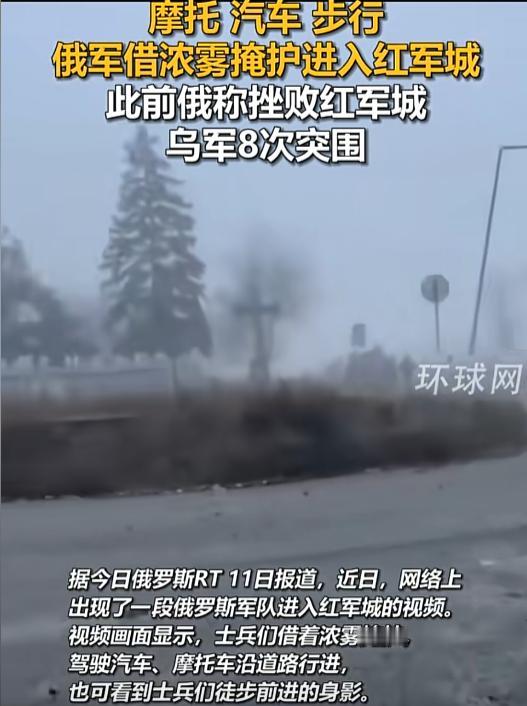

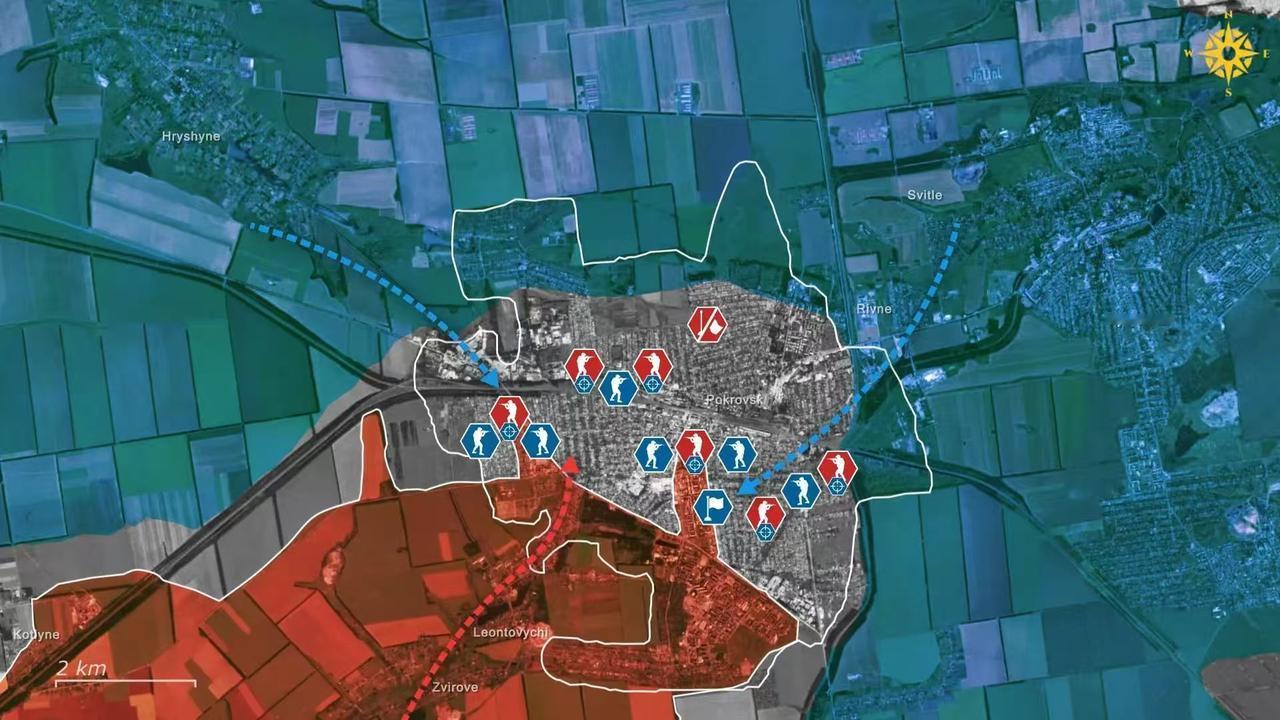

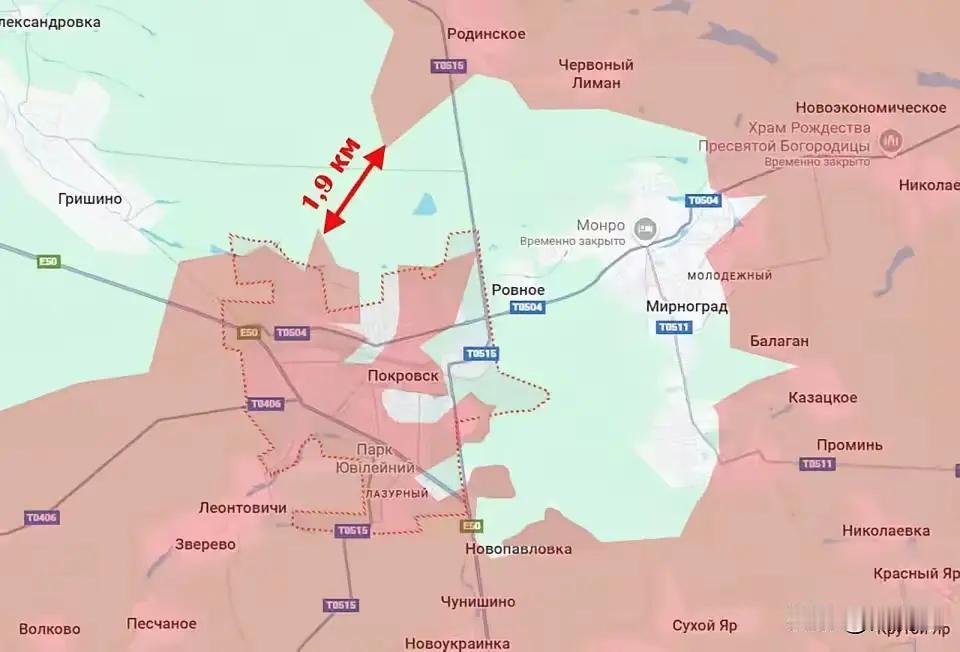

俄军被狠狠上一课,一公里阵地就7名乌军:全靠机器人无人机开火 在乌克兰的红军城,一场看似“空城”的战斗,却让俄军损兵折将,一公里防线只蹲着几名乌军,却架起了密不透风的杀伤网。没有密集的火线,没有炮火连天的画面,甚至连战壕都稀稀拉拉,但俄军一脚踏进去,硬是像踩进了地雷阵。 这仗打法变了,满地“机器人”,看不见敌人,却随时可能中招。这不是普通的消耗战,更像是一场技术和战术的“正面硬刚”,乌克兰到底动了什么脑筋,才让俄军吃了这么大亏? 如果说巴赫穆特是典型的焦土战,那么红军城就是冷静得出奇。街道还在,楼房还立着,俄军甚至能拍照“打卡”。但乌军早就把主力撤到了郊外,城市内部只留下少量特种兵和侦察兵,真正的战斗早就转移到了看似不起眼的周边村庄和农地。这种分布式布防方式,配合智能火力系统,反而比死守一座城更难对付。 乌军在这里搭了一个“蛛网式”的火力系统。天上是全天候监控的小型侦察无人机和FPV自杀无人机,地上部署的是机枪机器人、自爆UGV(地面无人车)和智能地雷。火力不密集,但精准致命。 俄军一旦试图渗透,就像闯进了一个看不见的陷阱,走一步可能就会被标记,下一秒就是炮火或者无人机从天而降。俄军改用摩托车、皮卡快速机动,试图突袭,但他们依然被精准锁定,损失惨重。 俄军确实改了打法,小股渗透、分散推进。理论上这是合理的应对策略,但面对一个以无人系统主导的防线,这种“千刀万剐”的方式,让部队持续暴露在监视和打击之下。他们每一次试探,乌军都能迅速响应,靠的不是人多,而是一个协同的技术体系。这正是乌军在兵力紧张下的“以技术换命”的战略选择。 乌军司令西尔斯基曾明确表示,他们大力发展无人装备的核心目标就是减少人员伤亡。在兵源吃紧的情况下,把机器人推到前线,就成了现实必须。 通过这种低成本、高效率的方式,拖垮俄军的补给线和士气,在长期战略上获得主动权。这是一种典型的“非对称消耗战”,打的不是谁人多,而是谁更精、谁更狠。 但大雾天气下,无人机效率直线下滑,俄军趁机突进的画面就说明问题。俄军也不是一成不变,他们快速吸取经验,开始部署自己的无人机,同样搞自杀式冲击,甚至尝试用电子战反制乌军的通信链路。这场技术对抗已经从单边碾压变成了“你来我往”的动态博弈。 从战争初期控制乌东,再到如今试图切断乌克兰的海上通道,其军事行动始终围绕“三阶段”的战略设想展开。尽管俄方嘴上说的是“去军事化”、“去纳粹化”,但从战场推进的路线图来看,他们的目标始终是对整个乌克兰实施长期压制,最终建立亲俄政权。 这场战争早已不是为了某块领土,是事关国家生存。从克里米亚危机以来,乌克兰在身份认同上彻底向西靠拢,这场技术战争正是他们在资源劣势下寻求自保的选择。在红军城这样的战场上,他们用最少的人力守住最危险的前线,用无人系统替代伤亡,用算法和火控网络对抗数量优势。 这种打法带来的冲击远不止乌俄之间。红军城的战例已经被各国军方研究室打包进案例库,从美国五角大楼,到印度国防研究机构,甚至连欧盟国防联合体都在密切关注。 这不光是乌克兰的生死战,更是一场新型战争形态的“实战演练”。传统的“人海战术”在这里彻底失灵,未来的战争,可能就是一堆无人机和机器人在战场上“互殴”,士兵的角色会越来越像“操控员”。 红军城的战斗留下的意义开始发酵。战争不再只是钢铁与血肉的碰撞,对乌克兰来说,这是生存的创新;对俄罗斯而言,是被动的教训;而对其它国家,这是一次不可忽视的战略信号。 澎湃新闻:在红军城,俄乌激战!