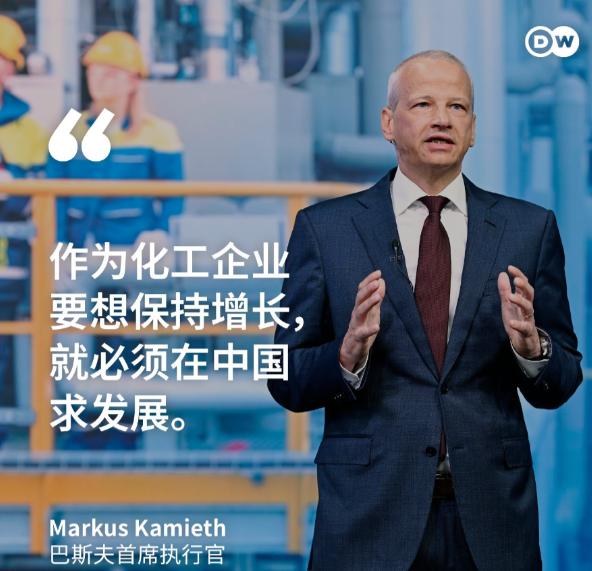

德国化工巨头巴斯夫CEO一句话,整个柏林政坛鸦雀无声,德国人都被骗了。 德国巴斯夫的首席执行官Martin Brudermüller,在闭门投资者会议上直接说“如果我们不继续投资中国,就等于放弃未来”。 这话从全球化工龙头的老板嘴里说出来,可不是随便聊聊,背后藏着的行业逻辑和市场判断,值得好好掰扯掰扯。 先谈谈巴斯夫与中国的渊源。这家企业绝非近期才将目光投向中国市场,其与中国的关联由来已久,背后有着一段颇为深厚且值得探究的过往。 早在上世纪90年代就进来布局,2018年更是砸了百亿欧元在广东湛江建一体化基地,这也是他们在德国之外最大的单笔投资。2023年的时候,湛江基地的首批装置已经投产,生产的化工产品直接供应国内的汽车、电子、建材行业。 你想啊,若中国市场毫无潜力可言,一家历经百年风雨的企业怎会如此豪掷千金、大举投入呢?就像咱们普通人买房,肯定得挑地段好、有发展的地方,巴斯夫这种级别的投资,比咱们买房谨慎多了,没摸清底细绝不会轻易下手。 Martin Brudermüller说那话的时候,台下坐满投资大佬。于这些人而言,“钱能否生钱”乃是他们最为关切之事。他敢于如此直言不讳,必定是手中握有确凿无疑的数据分析。 中国现在不只是化工产品的消费大国,更是产业链最完整的地方。以新能源汽车为例,国内新能源车销量在全球占比超半。巴斯夫所生产的电池材料与汽车涂料,恰恰是新能源车核心配套,为其发展添砖加瓦。 要是放弃中国市场,等于把这么大的客户群拱手让人,换谁是老板都不会干这傻事。 有人可能会问,现在全球经济环境复杂,不少企业都在喊“分散风险”,巴斯夫为啥还这么坚定投中国?其实这里面有个关键逻辑——中国市场不只是“卖货的地方”,更是“创新的策源地”。 这些年国内在绿色化工、循环经济上的政策支持力度很大,巴斯夫在上海有研发中心,2022年还升级成了“亚太区创新总部”,专门针对中国市场研发环保型产品。 比如他们最近推出的可降解塑料,就是跟国内高校合作研发的,刚好契合咱们“双碳”的需求。你想啊,能在当地搞研发、做适配,产品才能卖得动,这比从国外运过来卖,灵活多了。 而且中国的产业链优势,是其他地方很难替代的。巴斯夫湛江基地旁边,聚集了几十家上下游企业,从原材料供应到产品运输,形成了“一小时产业圈”。 2023年有媒体报道,这个产业圈能让巴斯夫的生产效率提高30%,成本降低15%。这种“集群效应”,绝非能在任意国家轻易复刻。 就像咱们平时逛菜市场,要是周边又有屠宰场又有调料店,买菜做饭多方便,企业办厂也是一个道理,产业链越全,生产越省心。 Martin Brudermüller想必已权衡过利弊。若舍弃中国市场,便意味着错失高效的产业链配套。如此一来,称其为“放弃未来”,实非夸大之辞。 还有个点容易被忽略,中国现在在绿色转型上的动作很快,这对化工企业来说是新机遇。 巴斯夫的湛江基地,从设计之初就按照“零碳工厂”标准来建,用的是可再生能源发电,废水、废气处理技术也是全球最先进的。 2024年初,他们还跟中国的能源企业合作,计划在基地建光伏电站,进一步降低碳排放。 现在全球都在推“碳中和”,谁能先在绿色技术上站稳脚跟,谁就能抢占未来市场。 中国不仅有巨大的绿色需求,还有政策支持,巴斯夫继续投资,其实是在跟中国市场一起抢占绿色赛道的先机。 可能有朋友会觉得,企业都是逐利的,巴斯夫这么做只是为了赚钱。这话没毛病,但赚钱的背后,更能看出中国市场的分量。 要是中国市场没前景,再逐利的企业也不会持续投入。就像十几年前,很多外资企业只是把中国当“加工厂”,现在却把研发、生产、销售全链条放在这里,这本身就是对中国市场的认可。 中国市场的吸引力,早就不只是“人多、消费力强”,更在于完整的产业链、持续的创新活力和绿色转型的机遇。 巴斯夫的选择,其实是市场规律的必然结果,毕竟没有哪家企业愿意跟“未来”过不去。 信息来源: 国新闻网—— 2025-11-13德企巴斯夫CEO:对华投资对公司未来发展至关重要