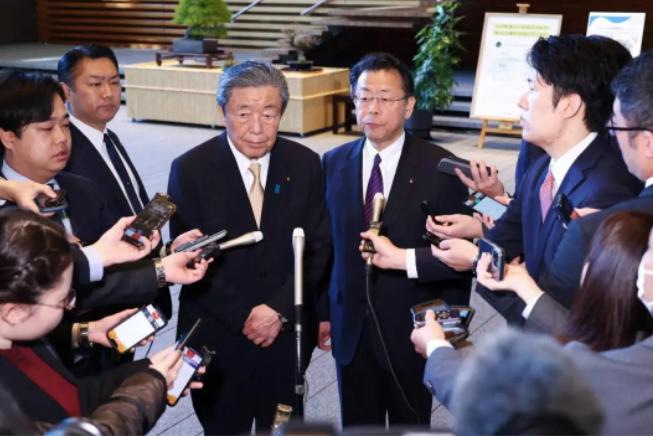

日本学者提出一个平息中国怒火的建议:过去这一招屡试不爽! 早稻田大学教授岸博幸近日提出了一条颇具现实操作性的建议:与其在敏感话题上硬碰硬,不如重拾“经济外交”老路,派遣由政商界重量级人物领衔的企业家代表团访华。 他说,这招在过去多次奏效,堪称“屡试不爽”。 比如2015年的中日关系,用“冰冻三尺”形容毫不为过。 安倍政府力推的新安保法案,直接引发中方强烈不满,官方交流几近停滞,民间情绪也随之紧绷。 就在外界普遍认为这层坚冰短期内难以撬动时,自民党干事长二阶俊博却率团到访北京,带出的队伍堪称“豪华阵容”。 这支代表团集结了70多位日本企业高管,丰田、松下等在中国市场家喻户晓的巨头悉数在列,说其囊括“日本商界半壁江山”并不夸张。 但这支代表团绝非走个过场,成员们都带着十足的合作诚意。 日本经产省事后披露的数字颇具说服力:短短几天访问中,中日双方签署的合作意向书总额超28亿美元,覆盖环保技术、医疗服务、基础设施建设等多个领域。 这笔实打实的合作订单,不仅让两国企业尝到了甜头,更悄悄为双边关系的回暖埋下了伏笔。 这种合作带来的连锁反应,在后续逐步显现。 原本停滞的官方沟通开始恢复,民间交流也随之热络,进而带动两国在文化、教育等领域的合作重新启动。 这种回暖并非昙花一现,到了2018年,安倍晋三以首相身份正式访华,这是时隔7年日本首相的再度到访。 外界多将这次访问视为中日关系回暖的标志性事件,但鲜少有人留意,这一系列突破的背后,正是2015年那支企业家代表团打下的基础。 没有当初经济层面的“破冰”,后续的官方互动恐怕还要在僵局中僵持更久。 岸博幸建议中提及的牵头人森山裕,确实是个无可挑剔的人选。 这位79岁的政坛老人,与中国的渊源可追溯至四十多年前。 上世纪80年代,他尚担任鹿儿岛市议会议长时,便牵头促成家乡与湖南长沙结为友好城市。 这段渊源让他此后频繁往返中日两地,光是长沙就造访不下十次,还被授予“荣誉市民”称号。 在担任农林水产大臣期间,他对中国农业发展格外关注,在长沙考察无人农场时,看到无人机耕种水稻的场景,曾认真表示“日本得好好学学这种技术”。 2025年年初,刚接任日中友好议员联盟会长的森山裕,就公开表态要尽早率团访华,不仅要与中方政界展开对话,还计划带领日本年轻政治家实地考察中国的技术创新成果。 而这种跨党派影响力与数十年积累的友好口碑,正是牵头企业家代表团最核心的特质,要让中日两国大企业放下顾虑开展深度合作,牵头人必须得到双方的充分信任。 这套“企业家代表团”模式之所以能奏效,核心在于中日经济早已形成“你中有我,我中有你”的深度绑定格局。 中国市场对日本企业的重要性不言而喻:丰田在中国的年销量占其全球销量的五分之一,松下的家电与电子部件更深度嵌入中国制造业产业链。 反过来,日本的精密机械、电子材料等产品,亦是中国不少企业生产线运转不可或缺的关键环节。 这种相互依存的现实,也让企业家们比政客更清醒地认识到:对抗毫无益处,合作方能共赢。 岸博幸的建议,本质上是换了个解题思路,与其在双方都不让步的敏感话题上僵持,不如先让企业家们坐下来谈生意。 生意谈妥了,利益绑紧了,双方的沟通氛围自然会缓和,不少分歧也会在合作中找到化解的契机。 当然,前提是得有诚意。

独自莫凭栏

小编搞错了吧,前提是日本撤回干涉中国内政的言论。现在就为日本辅路,可是暴露了自已。