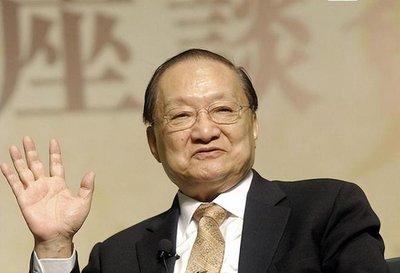

1963年,金庸嘲讽中国造原子弹:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了,有这钱不如多做几条裤子穿!”陈毅元帅听闻后掷地有声地说:“裤子可以不要,原子弹必不可少!”(海峡新干线) 很这一年,中国刚走出三年自然灾害的阴霾,粮食产量虽有恢复,但人均布匹占有量仍不足3米,不少农村地区确实存在“新三年旧三年,缝缝补补又三年”的窘境。 更严峻的是国际环境,1960年苏联撤走全部核专家并带走资料,美国则在台湾海峡部署航母,多次以核威慑相威胁,甚至制定过针对中国核设施的打击计划。 这种“内忧外困”的背景下,核工业成了两难选择。当时原子弹研发已耗资数亿元,若继续推进,确实会挤占民生资源;可若半途而废,之前的投入付诸东流, 中国将彻底沦为无核国家,在美苏主导的国际秩序中毫无话语权。光明网记载的1955年党中央决策就已点明核心:“不受人家欺负,就不能没有这个东西”,这正是陈毅元帅强硬态度的根源。 金庸的“要裤子”并非嘲讽,而是基于香港视角的民生关切。作为《明报》创始人,他每日接触香港市民的柴米油盐,更习惯以“民生优先”衡量施政得失。 为支撑观点,他举了1956年苏伊士运河危机的例子:拥有核武器的英国,面对苏联的核威慑仍被迫撤军,由此得出“核武器未必能解决安全问题”的结论。 1964年中法建交时,正是金庸在社论中尖锐批评法国未与台湾断交,驳斥“两个中国”的图谋。 值得一提的是,随着对内地情况的深入了解,金庸的认知也在转变,1981年他受邓小平接见后,更不遗余力支持改革开放,后来还与内地三联书店合作出版作品,用实际行动展现对国家发展的认同,可见其当年言论更多是时代信息差下的善意建言。 陈毅元帅的“要核子”则是站在国家生存的高度,这位经历过长征和抗日烽火的元帅,深知“弱国无外交”的惨痛。 1946年国共谈判时,他曾因我方缺乏重武器而遭国民党代表轻视;1950年抗美援朝,志愿军凭借血肉之躯对抗武装到牙齿的美军,让他坚定了“必须拥有尖端武器”的信念。 他的“当了裤子也要造”,并非不顾民生,而是看透了“没有国防安全,民生更无从谈起”的逻辑——建国初期美国对台湾的武装干涉,正是因为中国没有足够的威慑力。 陈毅得知争论后并未动怒,反而评价:“金庸关心人民有没有裤子穿,说明还是爱国嘛。和他的言论加在一起才全面。” 这种包容态度源于当时的政策考量——中央虽坚持研发原子弹,但也从未放弃民生改善,1963年专门调拨20万锭棉纱用于农村救济,核工业基地更是实行“优先保障粮食供应”的政策,研发人员的口粮标准高于普通工人。 核工业并非完全挤占民生资源,反而带动了相关产业发展和区域经济振兴。1962年起,为配套青海金银滩核原料开采和加工,国家专门修建了兰新铁路支线,列车从金银滩驶向西宁,再经兰青铁路至兰州接入主干线,这条运输线不仅保障了核原料运输,更让西北五省的矿产、农产品得以外运,直接带动了河西走廊沿线数十个城镇兴起。 1964年10月16日原子弹爆炸成功后,国际社会对中国的态度明显转变,次年就有17个国家与中国建交,外贸出口额增长23%,这些收益最终反哺了民生,仅1965年全国就新增纺织厂28家,布匹供应紧张局面显著缓解。 金庸曾预测“中国十年内赶不上英国”,但他没算到核武器带来的战略红利十分丰厚。1969年珍宝岛事件中,苏联军方确实制定了“外科手术式”核打击预案,目标直指中国核设施和重要工业基地。 正是因为中国已拥有原子弹且具备初步投送能力,美国通过卫星监测到苏联军事部署后,主动向中方通报并公开表示反对,从全球战略平衡角度制止了这场危机。 这种“核保护伞”为中国赢得了和平发展的黄金环境,直接体现在财政投入的倾斜上——1960年军费占GDP比重达10.1%,1965年核试验成功后降至7.2%,腾出的资金大量投入民生,仅1966年就新增农田水利设施2.3万处。 1970年代后,随着核威慑体系完善,民生投入持续加码,1978年人均布匹占有量提升至10米,彻底告别了“缺衣少穿”的时代。 核技术还直接服务于民生,1972年我国首次将核辐射技术应用于食品保鲜,让东北的土豆、洋葱储存期延长3倍,解决了北方冬季蔬菜短缺问题。 印度1947年独立后优先发展民生,直到1974年才首次核试验,期间多次遭受巴基斯坦的军事挑衅,1962年中印边境冲突后长期处于军备紧张状态,民生投入反而被挤压。 而中国通过“先强国防再兴民生”的路径,到1980年代实现了“既要有核子,也要有裤子”的目标,印证了陈毅元帅的远见。 回望1963年的那场争论,金庸的民生关切提醒我们“发展的根本是人民幸福”,陈毅的国防远见则警示“安全是发展的前提”。二者结合,才是大国崛起的完整逻辑——这就是这段历史留给我们最宝贵的启示。