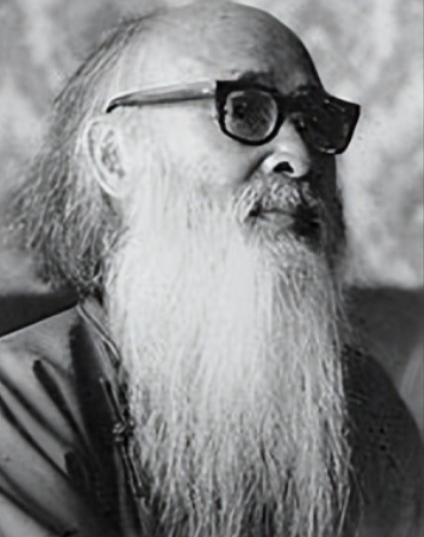

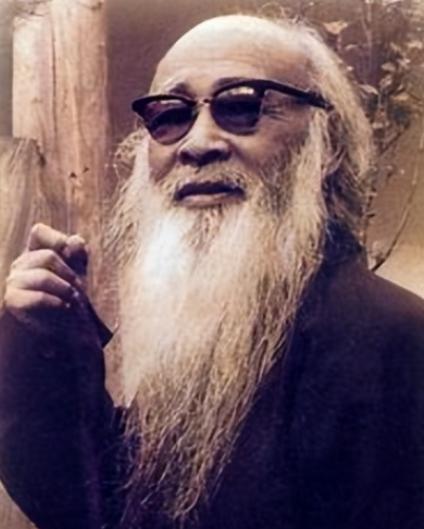

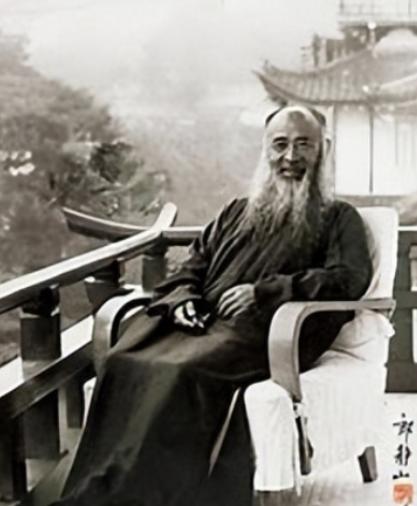

1963年的一天,张大千罕见地对女儿发了飙:"为什么要我回国?你说国内进步很大,穷死、饿死那么多人,这也叫做进步?" 那天女儿张心瑞轻轻推门而入,手里捧着一份从北京寄来的信。 她走到父亲身边,小声说道:“爸爸,这封信是国内的朋友托人带来的,中央希望您能回国看看,说现在国家建设很需要像您这样的艺术家。” 张大千放下笔,眉头紧锁,没立刻接信,只是抿了一口茶,神色中有一丝复杂的情绪。他在海外漂泊多年,心中对祖国的思念如同深埋的种子,但同时,也有着隐隐的痛。 “心瑞,”他缓缓开口,“你知道我为什么不愿意回去吗?” 张心瑞抬起头,声音温柔却坚定:“爸爸,您总说自己是中国人,画的是中国山水,可这些年您一直在异国他乡作画,难道心中就没有一丝想回去看看黄山、看看长江的念头吗?” 张大千沉默了。他曾是“泼墨大千”,一代宗师,可内心深处始终牵挂着那片生他养他的土地。只是,听说国内经历过苦难,他不敢轻信那些“建设成就”的传闻。 他缓缓叹息道:“心瑞,你还年轻,不知道那些年的苦。听说有人饿死,有人流离失所,这样的国家,你让我如何回?我张大千虽然爱国,但我不愿意粉饰太平。” 这一刻,空气似乎凝固了。 张心瑞的眼眶有些湿润。她轻轻走到父亲面前,将那封信摊开在他案头,信纸上密密麻麻写满了北京美术界朋友的字句——希望张大千回国办展、讲学,为新中国的艺术事业贡献一份力量。 “爸爸,”她轻声说,“他们是真的希望您回来。现在国内有那么多年轻画家,他们在学习您的技法,却从未见过您本人。 国家正在复兴,美术学院都在恢复教学,很多地方的孩子第一次看到画展时都会惊叹。您知道他们多么需要一位真正懂得传统、又能创新的老师吗?” 张大千的手指微微一颤,眼神闪过一丝动容,但他依旧倔强地摇头:“心瑞,理想归理想,现实是残酷的。 你没看到外面的人都传,说国内连饭都吃不上?我若回去,岂不是自投罗网?我这一身画艺,倒要在饥荒里用来换粮票不成?” 这一句带着怒气,语调比平常高了几分。张心瑞从未见过父亲这样激动。 “为什么要我回国?你说国内进步很大,穷死、饿死那么多人,这也叫进步?”他猛地放下茶杯,茶水溅出,滚烫的液体流到桌案上,染湿了宣纸。 张心瑞愣住了,但她并没有退缩。她深吸一口气,缓缓说道:“爸爸,我知道您心中难过。可那些苦难不正是国家正在努力改变的吗?那些穷人、那些饥饿的孩子,他们需要的是希望。 您要是能回去,在他们面前画一幅画、讲一堂课,也许就能让他们看到中国的未来不是黑的,而是有色彩的。” 她说着,声音渐渐哽咽:“您常说艺术是灵魂的慰藉,是民族的精神。如果连您都对国家失望,那别人该怎么办?” 张大千望着她,久久无言。那双眼睛里有激烈的情绪在翻滚——愤怒、怅惘、又夹杂着深沉的悲悯。 沉默许久,他转过身,看着书桌上那幅尚未完成的《嘉陵江图》。 画中的山水如梦似幻,墨色浓淡相宜,却没有人烟。他忽然想起了峨眉山的清晨,想起了成都的茶馆,想起了早年跟弟弟张善孖在故乡作画的岁月。 “你知道吗,心瑞,”他喃喃道,“我这一生画尽了山河,却再也没能画出家乡的颜色。” 张心瑞的泪水终于滑落。她轻轻握住父亲的手,说道:“那您就回去吧,爸爸。哪怕只回去看看,也好。国家需要您,人民更需要看到您心中的山河。” 张大千没有回应,只是久久地望着窗外。夜幕低垂,天边一抹残霞如同被墨染过的红。 几天后,他在客厅里请了几个好友吃火锅。这是他特意准备的一顿饭——他自己切的肥牛,亲自调的辣底,说是“解乡愁”。 席间,他罕见地放下了架子,举杯对众人笑道:“这火锅的滋味,才是真正的中国味。” 朋友们笑着劝他:“大千兄,要不真的回去看看吧?哪怕不定居,也能看看现在的中国。” 张大千举着酒杯,久久没有落下。后来他对张心瑞说:“我这一生,也许未必能亲眼看到国家的盛世。但你要记得,画要画在中国的土地上,心也要留在中国的山水间。”