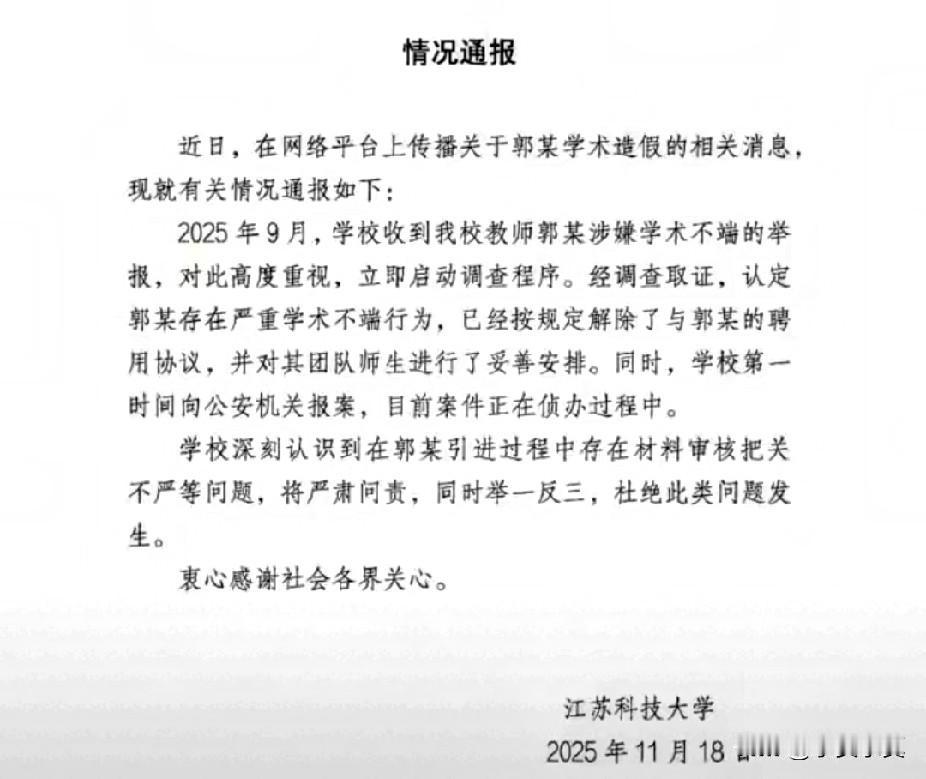

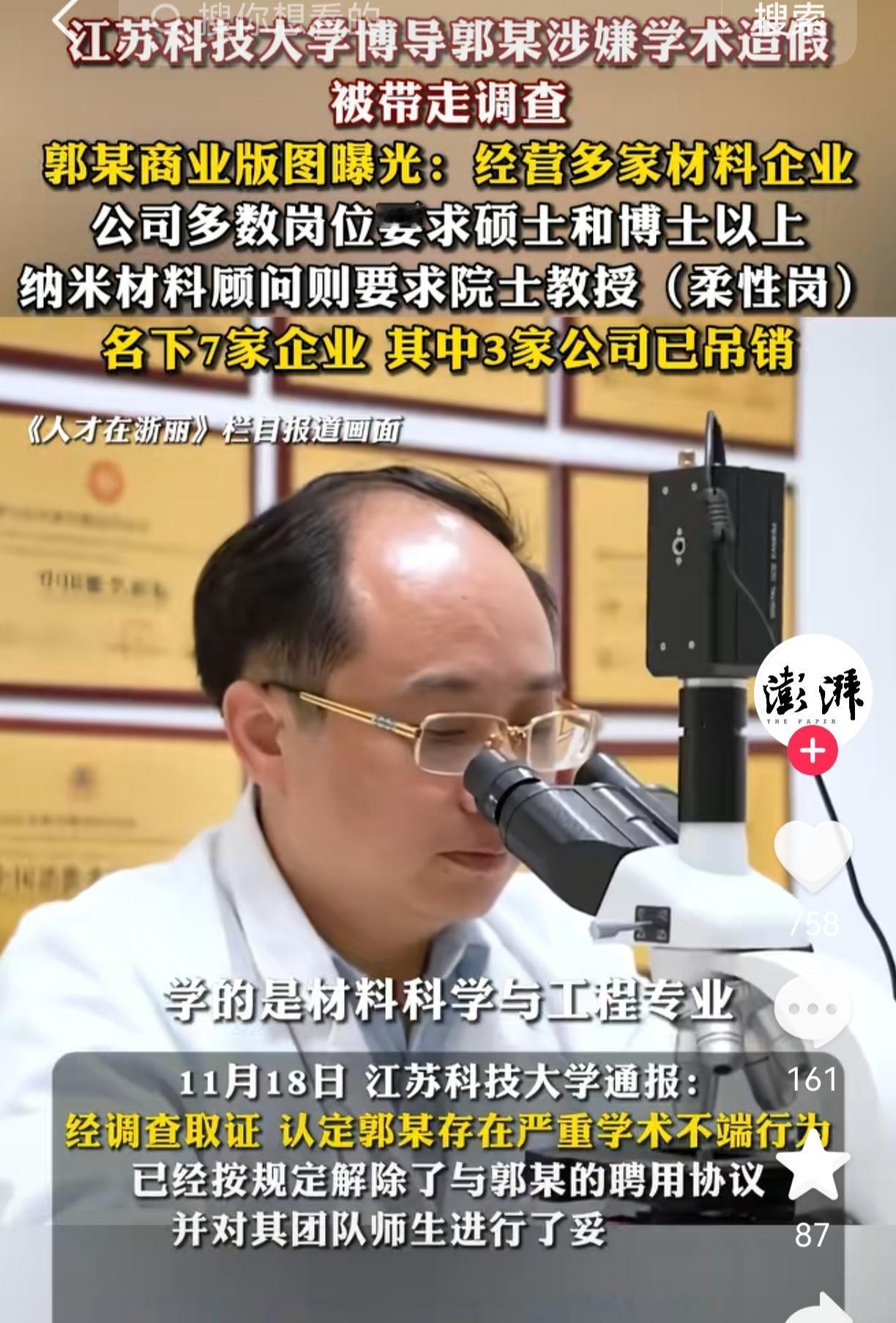

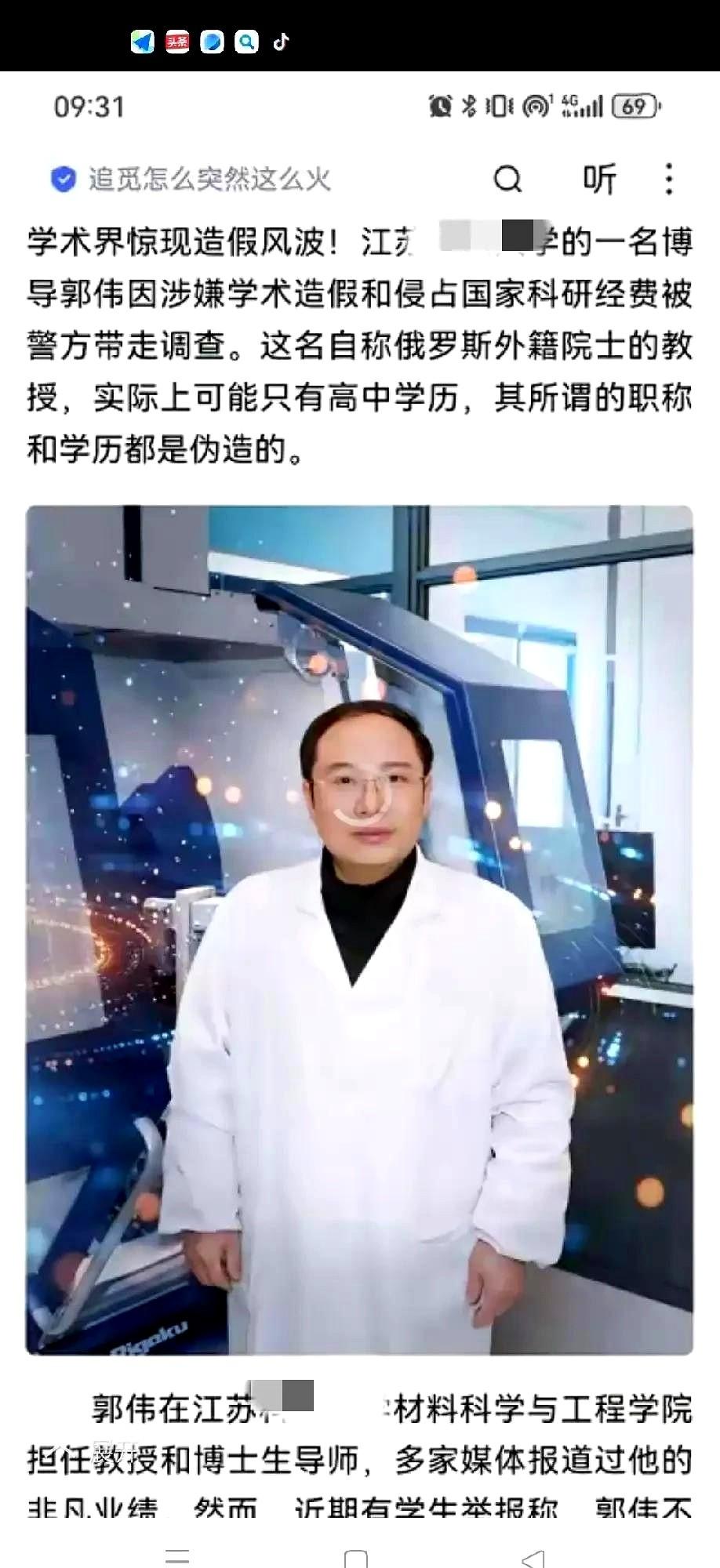

学校通报,警方带人。有文凭代表不了有文化,高中学历的博导师, 一张伪造的履历,竟让高中学历的郭某摇身一变,成为江苏科技大学教授、博导,甚至坐上“首席科学家”的高位。他盗用重名学者的研究成果,用谎言堆砌起学术光环,直到学校通报出炉,这场荒诞的“学术闹剧”才轰然落幕。 通报明确指出,郭某存在严重学术不端行为,学校已按规定与其解聘,更引人关注的是,校方同步向公安机关报案。这一处理方式打破了常规——以往高校面对师德失范或轻度学术不端,多以解聘了结,唯有涉及严重违法违规,才会启动刑事报案程序。 背后逻辑不难推断:郭某并非单纯的学术水平瑕疵,而是彻头彻尾的“学术骗子”。他无学历、无真才实学,靠盗用他人成果骗取教职,期间领取的高额工资、科研奖金、专项补贴等,本质上属于欺诈所得。学校选择报案,正是为了通过法律途径追回国有资产,让造假者付出应有代价。 知情人透露,郭某已被警方带走,案件正在进一步调查。这一消息让网友哗然:高学历人才云集的高校,为何能让一个“彻头彻尾的骗子”潜伏多年?从招聘审核到后续考核,层层把关为何失效?这不仅暴露了部分高校人才引进机制的漏洞,更折射出学术评价中“重成果、轻核查”的隐忧。 学术研究容不得半点虚假,高校作为知识殿堂,更应是诚信的守护者。郭某的案例敲响警钟:人才引进不能只看“光鲜履历”,更要核查成果真实性、学历含金量;学术评价需建立全流程监督机制,让造假者无处遁形。 目前,案件的调查仍在推进,郭某或将面临法律的严惩。这场闹剧也让我们看到:学术造假早已不是“道德污点”那么简单,一旦触碰法律红线,终将付出沉重代价。而对于高校而言,唯有堵住制度漏洞、坚守诚信底线,才能避免“骗子当博导”的荒诞剧再次上演,守护学术生态的纯粹与公正。