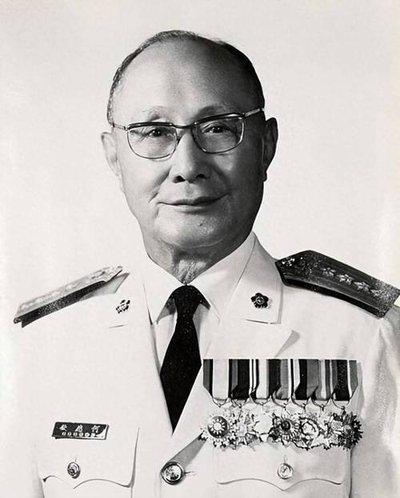

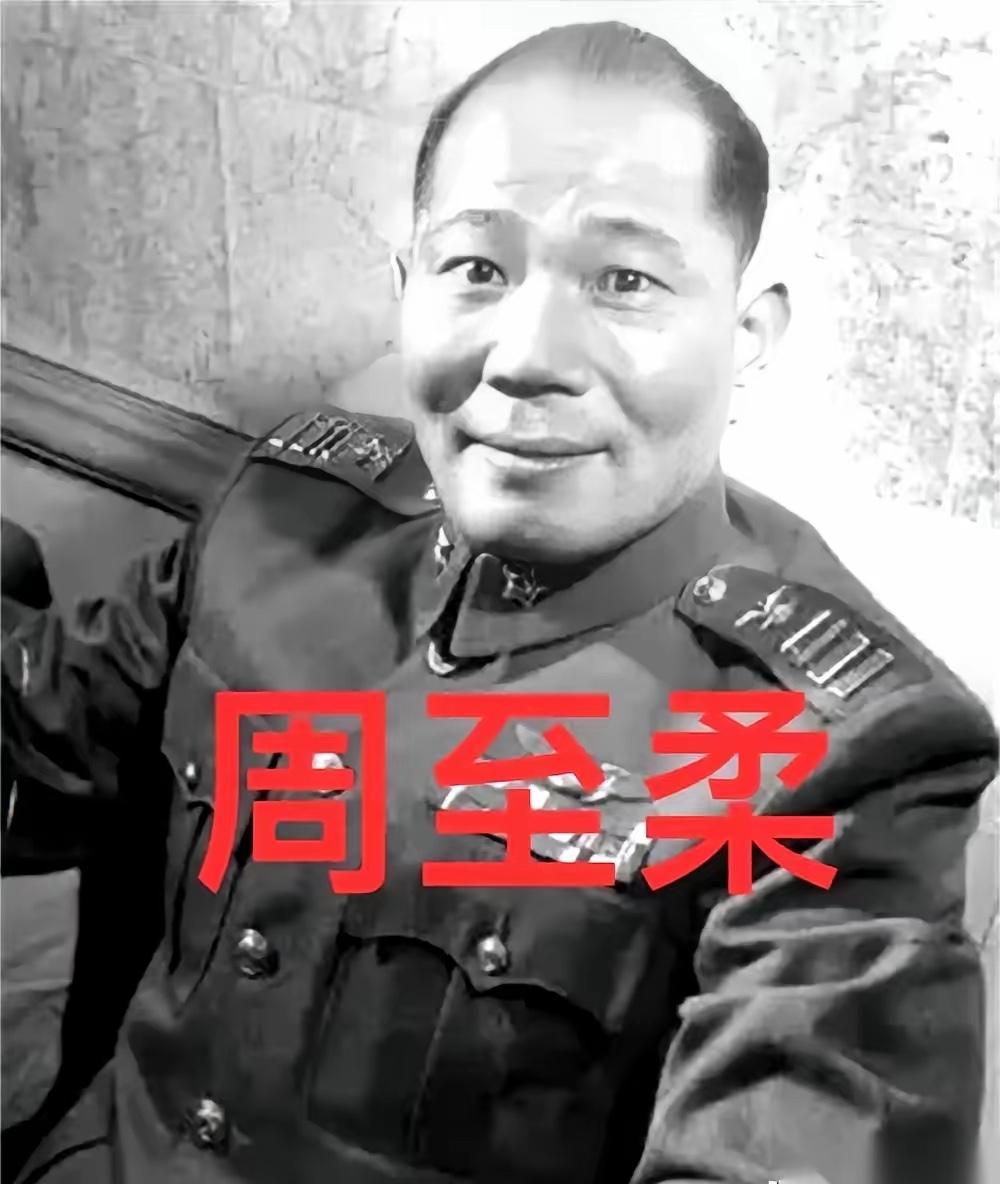

西安事变后,曾扩情被释放回南京,刚下飞机就见戴笠带着十几个特务等候。戴笠说:“扩大哥,对不住了,校长让我抓捕你。 主要信源:(抗日战争纪念网——曾扩情) 西安事变后的南京机场,寒风凛冽。 曾扩情刚踏下舷梯,就看见戴笠带着十几个黑衣特务肃立在场。 戴笠上前一步,语气复杂: "扩大哥,对不住了,校长让我来请你。" 这位被称为"十三太保之首"的曾扩情,此刻面色平静。 他早料到会有这一出——在西安时,他公开支持张杨联共抗日的主张,这触怒了蒋介石。 机场的风吹动他略显凌乱的衣角,他默默整理了下西装领口,跟着戴笠坐进了黑色轿车。 夜幕下的南京城华灯初上,曾扩情被带往军统局的一处秘密居所。 说是"请",实为软禁。 房间陈设简单但整洁,一张书桌,一张单人床,还有个小小的书架。 窗外可以看见紫金山的轮廓,曾扩情站在窗前,想起这些年追随蒋介石的点点滴滴。 书桌上放着当天的报纸,他随手翻开,看到西安事变的后续报道,不禁长叹一声。 1924年考入黄埔时,他是二期生里年纪最大的,连周恩来都比他小三岁。 同学们都敬重地称他"扩大哥"。 那时他意气风发,与共产党人往来密切,还参与组建了"青年军人联合会"。 记得有一次,他和周恩来、陈赓等人彻夜长谈救国之道,那时的他满怀理想。 但时局变幻,曾扩情渐渐倒向蒋介石。 1932年复兴社成立,他成为"十三太保"之首,达到权力巅峰。 没想到西安事变改变了一切——他本着抗日救国的初衷支持张杨,却换来蒋介石的猜忌。 那天在西安,他亲眼目睹张学良和杨虎城扣押蒋介石的场景,内心经历了激烈的思想斗争。 软禁期间,曾扩情每天读书看报,表面平静,内心却波澜起伏。 偶尔有老部下偷偷来访,带来外界消息。 胡宗南等人正在积极营救,但蒋介石始终不松口。 有个深夜,戴笠突然来访,暗示他写悔过书,但他婉拒了。 三个月后一个清晨,戴笠突然来访,面色凝重地递来一份文件。 原来是胡宗南等十三位将领联名保释的申请书,上面有蒋介石的批复: "暂不追究,留用察看。" 戴笠临走前低声说: "扩大哥,你好自为之。" 曾扩情被安排到陆军大学任政治部主任,这是个闲职。 他明白,蒋介石虽然饶他一命,但不会再重用他了。 每天上班下班,他成了国民党高层中的边缘人。 有时在会议上,他能明显感觉到同僚们刻意保持距离。 这种被孤立的日子持续了整整八年。 1949年冬天,国民党兵败如山倒。 蒋介石退往台湾前,胡宗南特意找到曾扩情,塞给他一张机票和十五两黄金。 但曾扩情婉拒了——他深知蒋介石睚眦必报的性格,去台湾凶多吉少。 临别时,胡宗南红着眼眶说: "扩大哥,保重。" 成都解放后,曾扩情隐姓埋名,在四川广汉的深山里落发为僧。 古寺清幽,晨钟暮鼓,但他内心始终难以平静。 每当有陌生人到访,他都会紧张地观察。 寺里的老方丈看出他的不安,时常开导他要放下执念。 1950年初,解放军根据群众举报找到这座古寺。 带队连长一眼认出这个"和尚"就是曾扩情——虽然剃了光头,穿着僧袍,但眉眼间的气质没变。 曾扩情还想辩解,连长直接道破他的身份。 被捕时,他注意到战士们对他的态度很客气,这让他稍稍安心。 被押往重庆白公馆的路上,曾扩情百感交集。 他想起周恩来在黄埔时的教诲,想起自己走过的曲折道路。 白公馆监狱条件简陋,但共产党人对待战犯的态度让他意外——不打不骂,还提供学习材料。 有个小战士甚至偷偷塞给他一本《新民主主义论》。 在战犯管理所,曾扩情开始阅读毛泽东著作。 最初是应付,后来渐渐被吸引。 他反复思考共产党得民心、国民党失天下的原因。 思想转变后,他主动参加劳动,积极改造。 1959年特赦大会那天,曾扩情紧张得手心出汗。 当听到自己名字时,他激动得老泪纵横。 更让他感动的是,周恩来亲自接见特赦人员,还记得他这个"扩大哥"。 周总理握着他的手说: "扩大哥,这些年辛苦了。" 这句暖心的话让他热泪盈眶。 晚年的曾扩情担任全国政协委员,积极参与社会主义建设。 他常对年轻人说: "我走错过路,是共产党给了我新生的机会。" 1988年冬天,94岁的曾扩情安详离世。 临终前,他嘱咐子女要把自己的经历写出来警示后人。 他的一生,见证了中国近代历史的变迁,也诠释了改过自新的真谛。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!