中国早有发动机技术储备,为啥迟迟不量产? 中国已握光刻机核心本领,却始终不造? 最近网上总流传着一种说法,说中国明明有发动机有光刻机,却故意不造,想等着饿死欧美。这种说法听着挺解气,却压根不符合实际情况。咱们得把这事掰扯清楚,不是不想造,而是背后有太多现实难题没解决。 咱们先说说发动机这块,其实咱们国家早就不是没技术的状态了。而且大部分航发零件咱们自己能造,像高压涡轮盘、机匣这些关键部件,都实现了国内生产,不用完全依赖进口。 但为啥没能大规模量产呢?民用发动机的要求比军用严格太多,得连续用一万多小时还得保证安全,军用的几千小时就够了,两者的标准根本不是一个级别。 材料上也有短板,单晶涡轮叶片能承受的温度比欧美产品低 100 度,用的时间也只有人家三分之一,表面的高温涂层还容易脱落,这些细节不过关,民用市场根本不认可。 想进入国际市场,还得过 FAA 认证这关,这一等就是好几年,咱们自己的 CAAC 标准,还得慢慢让国际社会认可。 有些核心热端部件,国外实行出口管制,想买都买不到,供应链没法保证稳定。更重要的是,造航发得二三十年时间,比设计飞机花的时间还长,不是短期内能搞定的。 再看光刻机领域,同样不是大家想的那样 “没动静”。上海微电子的 28 纳米 DUV 光刻机已经在实际应用了,中低端市场咱们已经能自主供应。 浙江大学研发的 “羲之” 光刻机,在精度上有了大突破,国家还投了几千亿大基金,从头到尾布局整个产业链,从上游材料到下游应用都没落下。相关型号的光刻机已经被列入国家重点推广的重大技术装备目录,政策上也给了不少支持。 可高端的 EUV 光刻机为啥迟迟造不出来,中低端也没能完全替代进口呢?EUV 光刻机的复杂程度超出想象,光零件就有好几万个,核心的光源、物镜,加工精度得细到亚纳米级别,差一点都不行。 关键材料上咱们还很依赖进口,高纯度硅晶圆六成是日本产的,光刻胶主要靠日韩供应,这些材料跟不上,光刻机就没法量产。 研发 EUV 的门槛极高,从开始研究到能量产用了三十年,ASML 一家公司就投了几百亿人民币研发,还得全世界一百八十多家高校和企业一起合作,不是单靠一个国家、一个企业就能搞定的。 咱们自己的电子束光刻机,满足不了大规模制造的需求,更无奈的是,高端光源、精密镜头这些核心技术,国外实行技术封锁,想学习借鉴都没门路。 这两个领域之所以都面临这样的情况,还有些共同的原因。基础工业方面,像高温合金、光刻胶这些材料,还有镜面加工、超精密运动控制这些精密制造技术,咱们积累得还不够,跟欧美日韩比还有差距。 产业链需要协同发力,一个领域突破了没用,得跨学科、跨企业长期一起努力,才能带动整个链条跟上,这不是一朝一夕能实现的。 企业也在埋头攻坚,航发的长江系列在推进量产,上海微电子一边升级 DUV 光刻机,一边全力研发 EUV,都在一步步往前赶。整个产业链都在朝着国产化努力,从材料到核心部件,都在慢慢换成咱们自己生产的,减少对外依赖。 其实说中国有技术不造,完全是不懂工业规律的片面说法。咱们已经从完全没有做到了有技术基础,这背后是无数科研人员和企业的长期努力,已经是很大的进步了。 但量产和高端突破不是一蹴而就的,得攻克材料、制造、认证、供应链等一系列难题,这些都需要时间和耐心。工业发展有自己的节奏,不能急于求成,更不能被片面的传言带偏。 咱们应该客观看待现在的差距,也相信只要持续投入、稳步推进,总有一天能在这些关键领域实现全面突破,不再受制于人。 你觉得咱们在发动机和光刻机领域,还需要多久才能实现大规模量产和高端突破?

曾仁

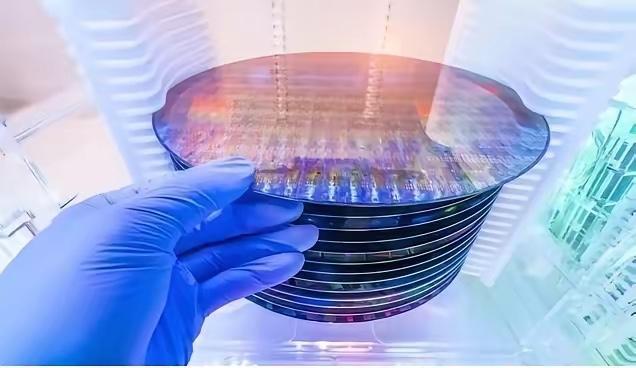

半罐子货!