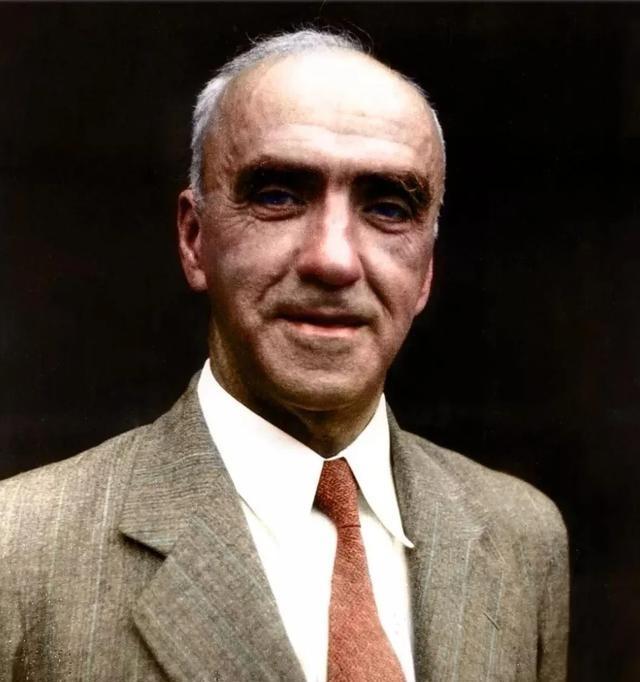

1962年,一位86岁的美国老人在华盛顿病逝。他临终遗言,一定要将自己的骨灰带回中国燕京大学,和他的妻子葬在一起。 一个美国人,为什么要把骨灰埋在中国?为什么选择燕京大学这个特殊地点?他的妻子又是谁?这背后有着怎样的故事?让我们揭开这个跨越半个世纪的谜题。 在华盛顿的病房里,86岁的司徒雷登在1962年9月19日安静地离开了人世。这个名字可能很多人都熟悉,特别是读过中学课本的人,因为有一篇著名文章就叫《别了,司徒雷登》。但真实的司徒雷登到底是个什么样的人呢? 司徒雷登1876年6月24日出生于杭州城北部天水桥畔耶稣堂天水堂弄旁的传教士住宅。说起来挺有意思,他的父亲约翰雷登于1868年只身一人来杭州传教,母亲也是传教士。这个美国小孩从小就在杭州长大,会讲一口纯正的杭州话。用司徒雷登自己的话来说,自己”是一个中国人更多于是一个美国人”。 11岁的时候,司徒雷登到美国弗吉尼亚州上学,在那里曾被人讥笑为不会说英语的怪物。想想也是,一个从小说杭州话的孩子,突然要用英语交流,肯定不习惯。但这孩子很争气,很快就适应了美国的生活,还考上了汉普登-悉尼学院。 大学毕业后,司徒雷登本来可以在美国过上不错的生活,但他做了一个让很多人意外的决定——回中国。1904年开始在中国传教,还带着新婚妻子一起来。这就是后来他提到的那个妻子,一个叫艾琳的美国女士。 司徒雷登曾参加建立杭州育英书院(即后来的之江大学),1908年任南京金陵协和神学院希腊文教授。这些经历让他在中国教育界慢慢有了名气。 转折点出现在1919年。1919年起任燕京大学校长、校务长。当时的燕京大学刚刚成立,说白了就是个烂摊子,燕大仅仅存在了33年,曾是中国教会大学中的执牛耳者。但就是这么个学校,在司徒雷登的经营下,后来成了响当当的名校。 十年间,他把一个只有五间课堂的学校办成了拥有最美的校园和世界级学术水平的大学。现在北京大学的未名湖、博雅塔,其实都是那时候燕京大学留下的。司徒雷登为了建设燕大,真是拼了命地努力。他跑到美国去募捐,前前后后十次,筹集了巨额资金。 在燕大的27年里,司徒雷登培养了不少人才。据说,没有司徒雷登就没有燕京大学,没有后来属于的博雅塔和未名湖。但就在1926年,一个巨大的打击降临了——他的妻子艾琳去世了。艾琾被安葬在燕大校园里,这也成了司徒雷登心中永远的痛。 抗战期间,司徒雷登选择留在中国。为了保护燕大和学生,他被日本人抓了,关了4年。出狱后继续当校长,直到1946年被任命为美国驻华大使。 1949年8月,司徒雷登离开了中国,回到美国。这一走,就再也没有回来过。回美国后的日子并不好过,因为”麦卡锡主义”的影响,他被怀疑,生活很困难。没有社会保险,没有积蓄,晚年患了脑血栓,半身不遂,连话都说不出来。幸好有个叫傅泾波的中国秘书一家人照顾他。 1955年,预感自己来日无多,司徒雷登写下遗嘱:“我指令将我的遗体火化,如有可能我的骨灰应安葬于中国北平燕京大学之地,与吾妻遗体为邻”。这份遗嘱说明了一切——燕京大学对他来说不只是工作的地方,更是精神的家园,是和妻子共同生活过的地方。 可是,司徒雷登的遗愿并没有马上实现。当时的政治环境不允许,他的骨灰只能静静地放在华盛顿的殡仪馆里。整整46年,骨灰盒里的司徒雷登在等待着回家的那一天。 2008年11月17日,司徒雷登骨灰归葬杭州安贤园。在去世46年后,他终以中国名教会大学创始人的身份归葬出生地杭州。虽然没能如愿葬在燕京大学和妻子一起,但毕竟回到了出生的地方。墓碑上简单写着:“司徒雷登,1876~1962,燕京大学首任校长。” 美国现任驻华大使雷德出席当天的骨灰安放仪式,燕大校友向老校长献花。一个美国人能得到这样的待遇,确实不容易。 司徒雷登这个人很复杂,不能简单地说他好还是坏。作为教育家,他确实为中国培养了很多人才;作为外交官,他代表的是美国的利益。但有一点是肯定的,他对中国有着深厚的感情,把中国当成了真正的家乡。一生中在中国生活了半个世纪,这份感情是真实的。 一个美国人的临终遗言,揭示了中美关系中复杂而深刻的一面。司徒雷登的故事告诉我们,文化和感情的纽带有时比国界更重要。你觉得司徒雷登算是个什么样的人?他的教育贡献和政治身份,哪个更重要?欢迎在评论区分享你的看法。