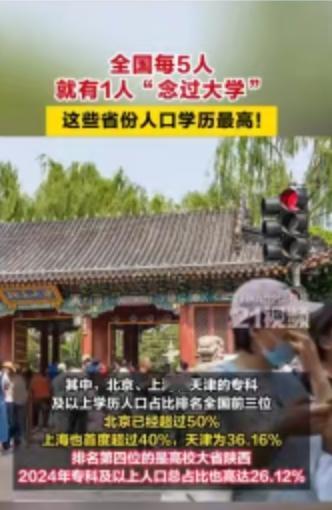

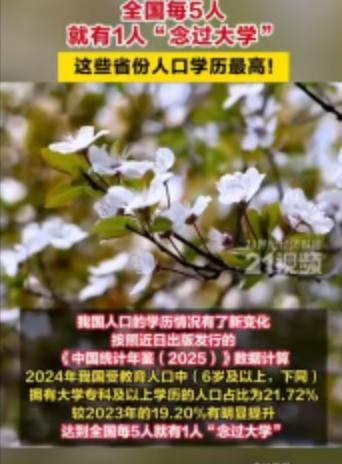

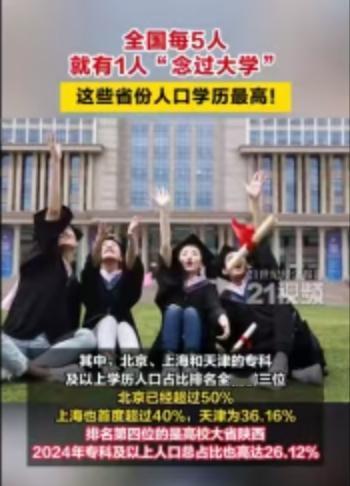

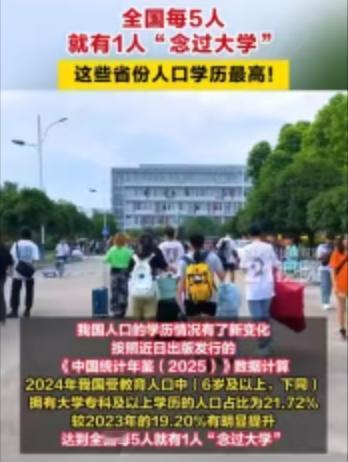

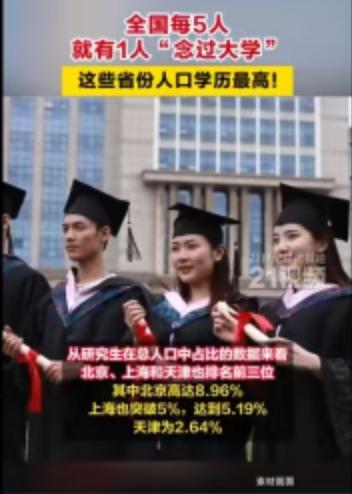

一个数字的跳动,可能就是一个时代的呼吸。 11月20日,当《中国统计年鉴(2025)》这本厚重的“国家日记”公开发行时,一个数字悄然引爆了社交网络:21.72%。这是2024年中国受教育人口中,拥有大学专科及以上学历者的占比。简单换算一下,意味着每5个中国人里,就有1个“念过大学”。 这个数字,放在全球任何一个国家,都是一个里程碑。它不仅仅是一个统计结果,更像是一面棱镜,折射出这个国家过去几十年的奔跑、当下的阵痛,以及未来的雄心。 让我们把时钟拨回一年前。2023年,这个数字还是19.20%。短短一年,2.52个百分点的跃升,这背后是数以百万计的年轻人走出大学校门,是无数家庭对教育的倾力投入,更是整个国家高等教育体系从“精英化”迈向“普及化”的坚实脚印。我们正在亲历一场人类历史上规模空前的知识扩容运动。 然而,当我们将视线从宏大的全国平均值移开,聚焦到具体的地理坐标上时,一幅更为复杂、甚至有些“割裂”的画卷徐徐展开。 北京,中国的首都,一个几乎被“高学历”定义的城市。在这里,每两个人中就有一个拥有大学专科及以上学历,这个比例轻松突破50%。上海紧随其后,超过40%。天津则以36.16%的占比稳坐第三。这三座城市,构成了中国学历的“第一梯队”,像三座灯塔,吸引着全国的智力资源。 更有意思的是研究生学历的分布。北京的研究生占比高达8.96%,这意味着每11个北京人中,就可能有一个是硕士或博士。上海是5.19%,天津是2.64%。这些数字,与全国平均水平相比,几乎是“降维打击”。它们不仅仅是教育中心的象征,更是创新引擎、科技高地的直接体现。人才,正以前所未有的密度,向这些超级城市聚集。 一个值得玩味的“闯入者”是陕西。它超越了众多沿海经济强省,以26.12%的占比高居第四。西安,这座千年古都,凭借其雄厚的科教实力,为整个省份的学历水平提供了强大支撑。这告诉我们,经济的潮汐并非唯一决定因素,深厚的历史积淀和 strategic 的教育资源布局,同样能孕育出一片知识的绿洲。 高学历人口的集中,是城市活力的源泉,也是区域发展的加速器。硬币的另一面,是那些数字背后略显沉默的地区。当北京、上海在讨论如何吸引全球顶尖人才时,一些省份可能还在为如何留住本地大学毕业生而苦恼。这种“学历鸿沟”的背后,是发展机遇、产业结构、公共资源的巨大差异。它提醒我们,国家的整体进步,不能只看几个“尖子生”的优异成绩,更要关注“后进生”的成长困境。 面对这场波澜壮阔的学历升级,国家的方向盘正在悄然转动。近日提出的“十五五”规划,释放了一个明确的信号:高等教育要“提质”。关键词从“规模扩张”转向了“质量提升”。这意味着,未来的重点不再是简单地扩招,而是要扩大优质本科的招生规模,培养更多适应未来发展需求的创新型人才。 这无疑是一个极具前瞻性的战略调整。当“大学生”不再是稀缺品,社会和用人单位的目光,自然会从“你是什么学历”转向“你有什么能力”。一纸文凭的含金量,正在被重新定义。 中国教育科学研究院的研究员储朝晖一针见血地指出,学历的提升,必须与人口整体素质的提升协同推进。这句话道出了问题的核心。如果大学文凭的普及,没有伴随着国民科学素养、批判性思维、社会责任感的同步增长,那么这种提升就可能只是“纸面繁荣”。 这恰恰是每个身处其中的我们需要思考的问题。对于正在求学的年轻人来说,这意味着不能再满足于“混个文凭”,而必须真正构建自己的知识体系和核心竞争力。对于家长而言,这意味着教育的焦虑,应该从“能否考上大学”转向“孩子能否成为一个终身学习者”。对于社会来说,这意味着需要建立更多元、更科学的人才评价体系,打破“唯学历论”的枷锁,让真正有能力的人脱颖而出。 21.72%,这是一个值得骄傲的数字,它标志着中国人力资本的巨大飞跃。但它更是一个新的起点,一个挑战的开始。它告诉我们,中国已经成功解决了“有没有”大学上的问题,现在正全力攻克“好不好”、“强不强”的时代命题。 从每5人1人念过大学,到每5人中有1个具备高度竞争力的专业人才,这条路,或许比实现第一个目标要艰难得多。但我们已经上路,并且,方向明确。这,或许才是这个数字背后,最激动人心的故事。 以上内容仅供参考和借鉴