国家好心提醒,最近不要去日本旅游,结果居然有一大波人急眼了,还放话自己就要去,之所以出现这种情况,只有两种可能。 最近一则看似普通的提醒引发了不小的波澜。中国教育部和文化和旅游部相继发出公告,建议公民近期非必要不前往日本。 理由讲得明明白白:一方面日本的治安有下滑趋势,针对中国公民的案件频繁出现,另一方面,日本在一些敏感问题上的表态也让双边关系变得紧张。 这种预警,本该是出于对国民安全的负责,可偏偏有人听完之后不但不领情,反而情绪激动,甚至扬言“我就要去”。 这种反弹不是普通的争议,更像是一种“逆向情绪爆发”。不少社交平台上,类似的言论开始铺天盖地地出现,语气带着情绪,言辞夹杂着不服气。 表面上看,像是个体情绪作祟,实则背后另有玄机。 如果细细分析,会发现,这类“我偏要去”的现象,大致可以分为两种动因:一种是利益链条受损后的反击,另一种则是情绪投射的“精神逆反”。 今年以来,日本针对中国游客的负面事件屡屡见诸报端。几起中国公民在东京和大阪遭遇袭击的案件至今未破,受害者家属在网上求助的帖子一度引发舆论关注。 这些案件既没有明确的嫌疑人,也没有清晰的调查进展。更让人担忧的是,部分案件甚至未被日方媒体公开报道,信息透明度严重不足。 这类悬而未决的案件,持续拉高了中国游客对日本社会安全的疑虑。日本警方的处理效率也屡受质疑,许多当事人反映报案之后迟迟没有反馈。 而在许多中国旅客最常前往的景点周边,近年来出现了专门针对亚洲游客的“偷盗团伙”,在社交媒体上被多次曝光,却依旧活跃。 治安问题固然重要,但更深层的问题是日本政坛的某些声音正在制造不必要的敏感氛围。尤其在台湾等核心议题上,部分日本政客的发言明显踩线,不仅公开声援“台独”,还多次在公开场合表达对中国内政的干涉立场。 这些言论不仅引发外交层面的反弹,也在一定程度上加剧了日本社会对中国游客的敌意。 一些在日中国留学生和务工人员反映,最近在公共场所被无故盘问、被盯梢的情况有所上升。 虽然没有明确的数据支撑,但零星的个案足以说明问题的苗头已经出现。 国家发出的提醒,正是基于这些现实考量。无论是治安上的隐患,还是政治上的风向变化,都是需要警觉的信号。不提醒是失职,提醒了却被质疑,有些人对风险的认知似乎已经被情绪和利益蒙蔽了双眼。 网络上那股“我偏要去”的情绪,其实并非全是出于个人喜好。细看这些声音的背后,可以发现一个有趣的现象:类似内容发布频率极高,语调一致,话术统一。 比如“别国也不安全”“日本人素质高”“国内也有坏人”等常见说辞,几乎成了他们的“统一口径”。 这种现象,怎么看都像是有人在“带节奏”。而背后的推动力,很可能与资本市场密切相关。 就在中国发出赴日旅游警告后的第二天,东京股市多家与旅游、零售、航空相关的企业股价出现暴跌。 中国游客的消费能力在日本旅游经济中占据极高比重。若中国游客大规模减少,日本旅游业一年可能损失超过2万亿日元。 这不只是饭店少了几个客人的问题,而是整个服务链条、零售体系都会受到冲击。 所以,当中国发布赴日旅游提醒之后,某些与日本旅游有关的利益群体紧张也就不难理解。一旦中国游客不来了,损失最直接的就是他们。 当然,也不能把所有“我偏要去”的人都归为利益链上的一环。还有一类人,他们是真心觉得日本是“理想国”,对日本的好感已经上升到了一种“精神皈依”的层面。 在他们眼里,日本就像是白月光,干净、有序、文明,每一条街道都能入画,每一个便利店都像天堂。 对这类人而言,任何对日本的负面提醒,都会被视作对他们信仰的冒犯。他们不愿意接受“理想国”也有阴暗面,更不愿相信国家的提醒是出于善意。 不愿面对现实,是一种情绪化的逃避。而在大是大非的问题上,情绪化的选择往往会带来严重后果。 从网络上的种种迹象来看,那些急眼的声音,要么是被利益牵着走,要么是陷入了情绪的陷阱。 无论是哪一种,都不能代表理性的大多数。尤其在国际局势变幻莫测的当下,任何轻率的判断都可能带来长远的影响。 在复杂的国际环境下,国家的提醒不是限制自由,而是提供保护。

用户14xxx64

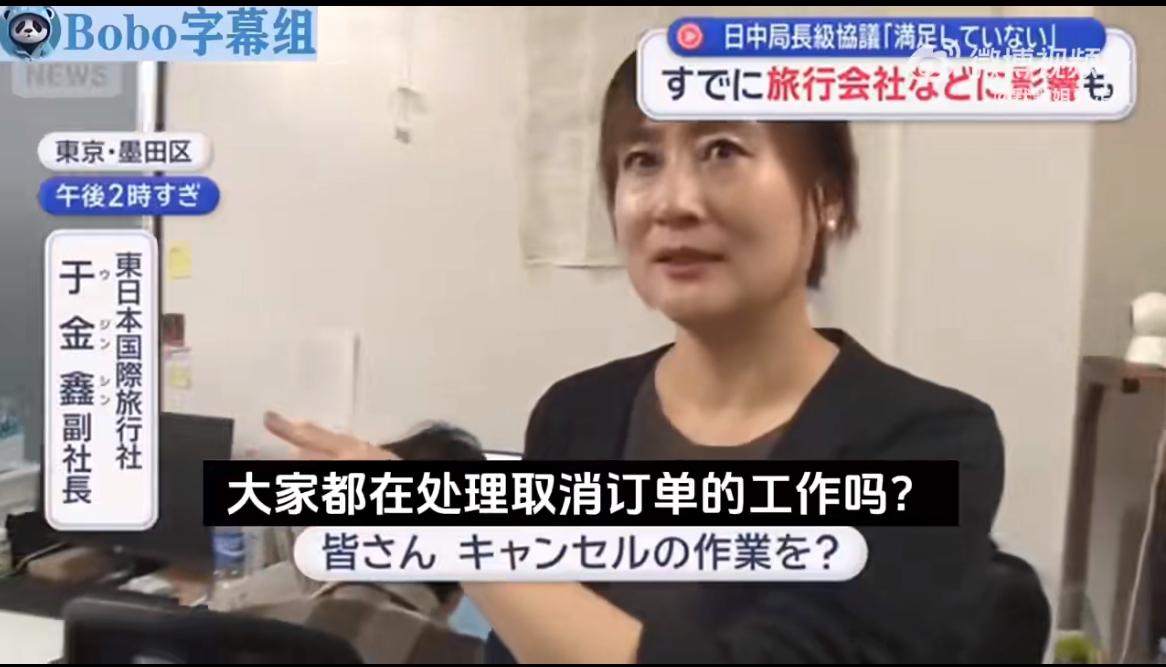

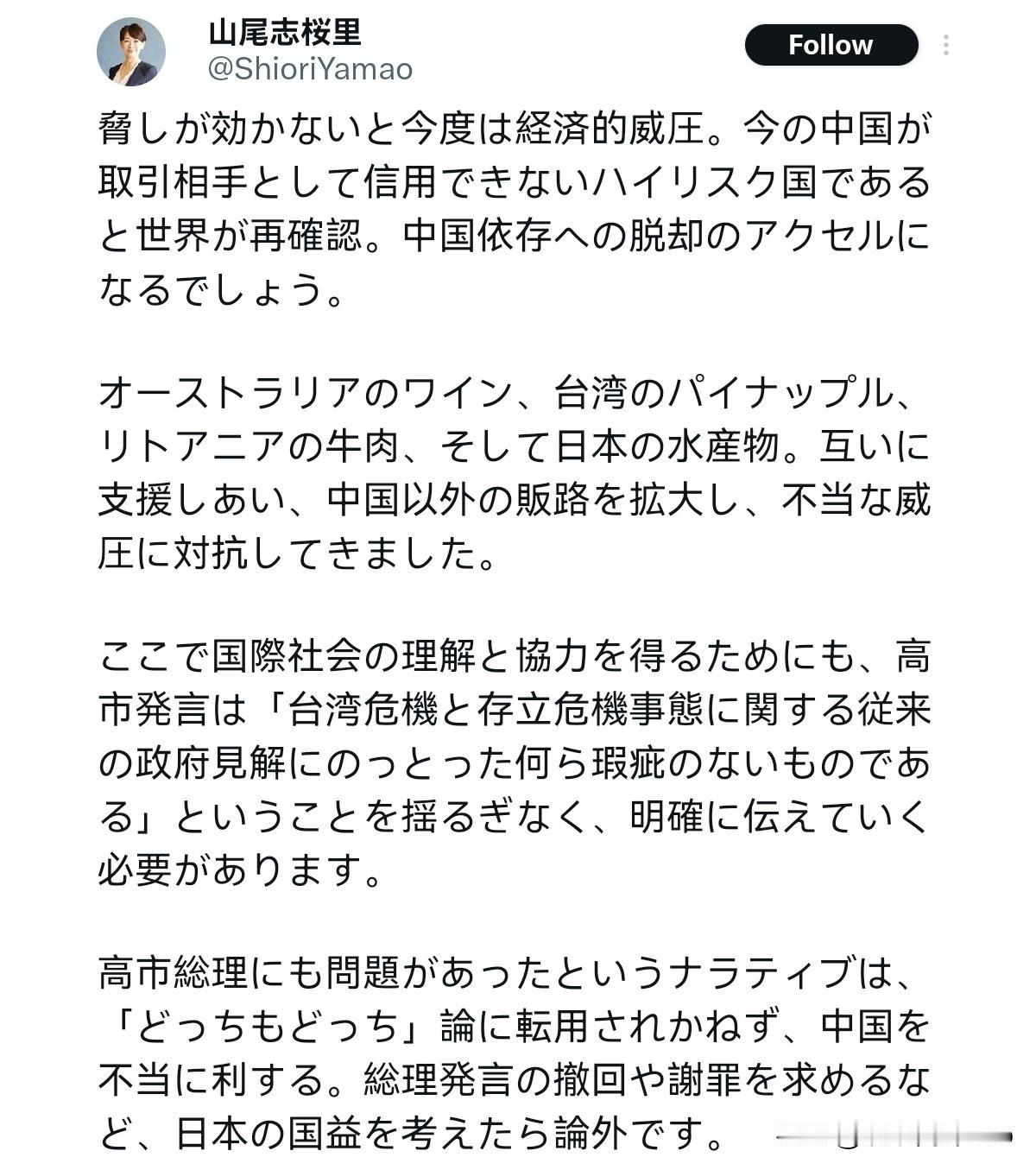

好心难劝找死鬼,有难不要卖悲惨。