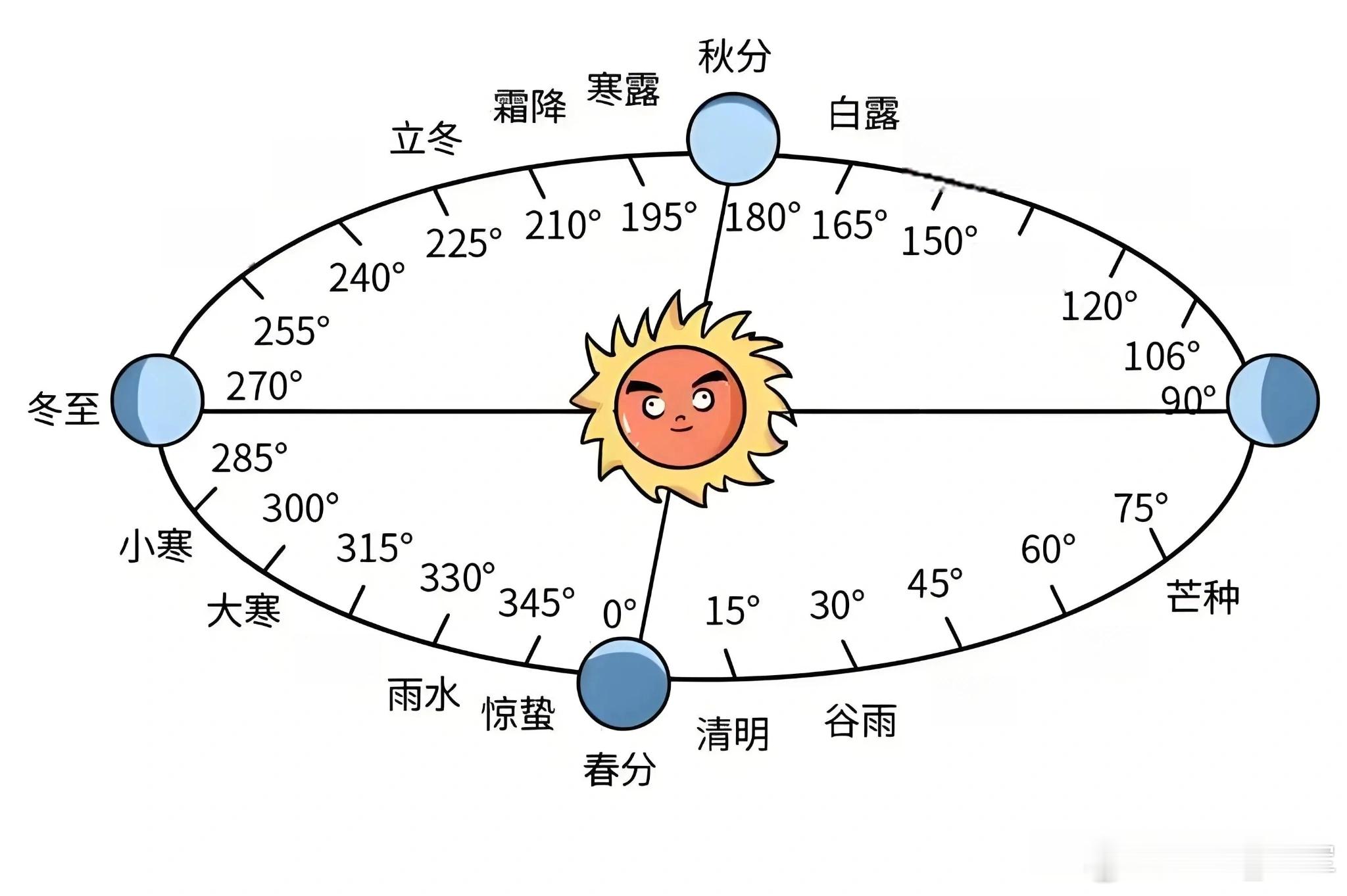

二十四节气:中国人的天地时序与生命节律时序之基:贯通天人的时间智慧二十四节气,是中国人独有的时间制度,承载着古人的生活智慧与时空观念,成为中华文明不可分割的一部分。它不仅是一套时间认知体系,更将自然天时转化为人文时序,使节气物性呼应人的身心状态,从天道中提炼出人生的智道。因而,二十四节气不仅是天文节点,更是充满美善意蕴的文化时间。天时与农政:从国家仪式到百姓日常在我国传统中,二十四节气既是“天时”“农时”,也具有鲜明的政治象征意义。正如《管子》所言:“不知四时,乃失国之基。”帝王视掌握天时为治国根本,常依四时方位举行迎气典礼,以正时序、安天下。而在民间,节气则融入百姓生活的方方面面。自“立春”始至“大寒”终,一年二十四节气循环不息。每节气分三候,五日一候,全年遂有七十二物候。从立春“东风化冻”“獭祭鱼”,到大寒“鹫鸟厉疾”“水泽腹坚”,人们感知万物生息,体察花信霓虹。无论是“清明前后,谷雨要淋”的农谚,亦或冬至“数九九”、绘梅消寒的习俗,都映照出中国人将自然节律、生产节奏与生命感悟融为一体的生活哲学——顺应天时,养德护生。阴阳流转:节气运行的内在之道节气轮转的背后,是古人所认知的阴阳二气之消长。如《管子·乘马》所说:“春夏秋冬,阴阳之推移也。”上半年自立春、立夏,阳气升发,阴气收敛;下半年自立秋、立冬,阴气渐盛,阳气复动。万物生命随之春生、夏养、秋杀、冬藏,此为“天之道”。古人依此安排政令与生活,形成春庆、夏赏、秋罚、冬刑的施政方式,以及民间与四时相应的信仰、禁忌与仪式。顺时养生:饮食中的节气智慧中国人历来注重依时养生,强调“循时而动,顺天应人”。《黄帝内经·素问》提出:“必先岁气,毋伐天和。”即养生须顺应四时之气,不逆自然节奏。书中进一步阐释饮食调摄之道:“春省酸增甘以养脾气,夏省苦增辛以养肺气,长夏省甘增咸以养肾气,秋省辛增酸以养肝气,冬省咸增苦以养心气。”《礼记·王制》亦载“庶人春荐韭,夏荐麦,秋荐黍,冬荐稻”,皆体现出古人对节令饮食的重视。节令与身心:仪式中的天人和谐除饮食之外,中国人更透过一系列节令仪式,实现身心与自然的沟通与平衡。春来踏青郊游,以秋千、戴柳、斗蛋等游戏舒解春困,焕发生机;夏至祭祀、端午采药,以避疫养心;秋日登高“辞青”,于斑斓山色中舒展身心;寒冬则围炉共聚,奉衣敬老,文人集“消寒会”吟咏遣兴,女子染梅图“日染一瓣,瓣尽而九九出”,以胭脂画暖,静候春回。如元人杨允孚《滦京杂咏》所载,这样的梅花消寒图,既是时序的艺术,也是心灵的寄托。此外,中医倡导“夏病冬治、冬病夏治”,亦是从时间维度调和人体与自然。这些看似细微的节俗仪式,却深刻体现出中国人顺天应时的精神气度与生命智慧。