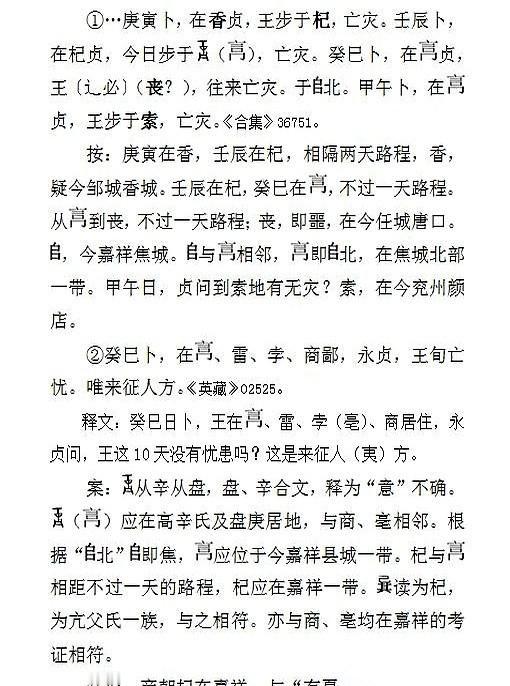

武王伐纣失败了西周会发生哪些变化? 要是公元前1046年的牧野战场上,周武王姬发的联军被商纣王的军队按在地上摩擦,那所谓的“西周”压根就不会出现在历史课本里,咱们熟悉的华夏文明轨迹得拐个大弯。 首先倒霉的肯定是周部落,作为带头造反的“刺头”,商纣王绝对不会手软,就像后世平定叛乱一样,周人的核心根据地西岐(今陕西宝鸡一带)大概率会被商朝大军踏平,姬发、姜子牙这些核心领导层要么战死,要么被押到朝歌砍头示众,剩下的周人要么沦为奴隶,要么被打散分到其他方国当炮灰,想再攒起势力门都没有。 要知道商纣王可不是软柿子,他之前打东夷的时候,把那些反抗的部落收拾得服服帖帖,周人造反失败的下场只会更惨。 政治上更不会有后来“普天之下莫非王土”的分封制了,商朝的“方国联盟”模式会继续沿用,说白了就是商王当老大,周围小部落认大哥,按时上供就行,彼此之间没什么紧密的血缘联系。 这种模式有多不靠谱?看看商朝晚期的情况就知道,仅甲骨文里记载的方国就有上百个,今天这个叛了,明天那个闹了,商王就得天天派兵去平叛。 要是西周没建立,就没有周公旦搞的宗法制度,没有“嫡长子继承制”这个规矩,各个方国的继承问题能乱成一锅粥,哥哥抢弟弟的位置,叔叔夺侄子的权力,场面比宫斗剧还热闹。 不像西周,周天子把土地分给自家亲戚和功臣,大家沾着血缘关系,再加上礼乐制度约束,至少安稳了好几百年。 经济上那些让西周撑了八百年的“黑科技”也没了踪影,首当其冲的就是井田制。这种把土地划成“井”字,中间公田大家一起种,周围私田自己种的制度,看着像“古代合作社”,实则是个天才设计。 《孟子》里写得明明白白,“方里而井,井九百亩,其中为公田”,西周中期的“格伯簋”铭文还记载了用四匹马换三十亩田的事,说明土地有明确归属,农民干活有奔头。 可商朝根本没这一套,土地大多是贵族随便占,农民要么给贵族当佃户,要么自己开荒,收成没保障,积极性自然高不了。 而且西周普及的青铜农具,比如耒、耜这些,在商朝只有贵族才用得起,普通农民还在用石头疙瘩种地,粮食产量差了一大截。有数据能佐证,西周遗址里发现的粮食储存坑,平均容积比商朝的大两倍还多,要是没了西周的农业制度,华夏民族可能得晚好几百年才能吃饱饭。 手工业和商业也得倒退,西周的时候虽然手工业也归官府管,但至少分工细了,青铜铸造都能用“一模翻数范”的技术,效率比商朝高不少,烧出来的陶器温度能到一千二百度以上,都快接近瓷器了。 商朝的手工业全攥在王室手里,造个青铜器得花好几年,还只用来祭祀,普通老百姓连个像样的锅都用不上。商业就更别提了,西周有“质人”这种市场管理员,买卖奴隶、牛马都有规矩,甚至开始用青铜当货币。 商朝的商业基本是“以物易物”,偶尔用贝壳当钱,要是你拿着一堆贝壳去买头牛,得扛着半麻袋去,别提多麻烦。 文化上可能会一直停留在“鬼神治国”的阶段,商朝人不管干啥都要占卜,打猎要卜,种地要卜,连感冒了都要问问鬼神是不是在捣乱,甲骨文里百分之八十的内容都是祭祀相关的。 西周不一样,周公旦搞了礼乐制度,把“敬天保民”当成核心思想,强调做人的道理,比如晚辈要孝顺长辈,大臣要忠于君主,这些思想后来成了儒家文化的源头。 要是武王伐纣失败,大家还得天天给鬼神上供,动不动就杀牛羊祭祀,考古发现商朝一个祭祀坑就埋了三百多头牛,这么造下去,再多的财富也经不住霍霍。 而且商朝的文字主要用来记录祭祀,西周的金文开始记录历史事件和人物功绩,要是没这个转变,咱们今天想了解三千年前的事,可能只能靠猜了。 最关键的是民族融合的节奏会慢下来,西周通过分封制,把周人的文化带到了各地,比如封到齐国的姜太公,把中原的农业技术传到了山东半岛,封到楚国的熊绎,让南方的部落学会了中原的礼仪。 商朝的方国之间跟“邻居”似的,平时互不干涉,文化上各玩各的,要是一直这样,可能就没有“华夏民族”这个概念,而是一堆零散的小部落。 还有军事上,西周的军队是“寓兵于农”,农民平时种地,打仗的时候拿起武器就上,兵力源源不断。 商朝的军队主要靠贵族子弟和奴隶,打一次仗就得损失一大批,之前打东夷就耗光了精锐,不然也不会被周武王抓住机会。要是武王失败,商朝的军事模式还得继续,再遇到外敌入侵,可能连还手的力气都没有。 说白了,武王伐纣失败,就相当于把华夏文明的“快捷键”给删了,西周那些让社会稳定、经济发展的制度和思想都不会出现,咱们可能得在混乱和落后里多熬好几百年。 幸好历史没有如果,周武王赢了,才有了后来的礼乐文明,才有了华夏民族的雏形,不然今天咱们聊天,可能都得先烧炷香问问鬼神能不能说。