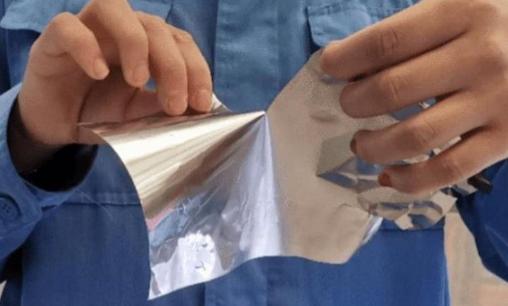

*日本扬言:“中国做梦也别想得到手撕钢的技术,要用手撕钢就乖乖来交钱!”21世纪初,我国想从日本购进手撕钢生产技术,却被日本厂商无情拒绝。 21世纪初的全球钢铁市场,高端手撕钢是日本和德国的"专属游戏"。当时日本能造出0.03毫米厚的极限规格产品,而我国连0.05毫米的低端货都得靠进口。 更气人的是,人家不仅漫天要价,把一吨手撕钢炒到四十万元,还立下规矩:只卖成品不卖技术,甚至故意限制对华出口的规格,生怕咱们偷师。 有次国内企业揣着真金白银上门求购生产线图纸,日本厂商直接把资料摔在地上,说"给你们图纸也造不出来"。 这种被卡脖子的滋味,太钢人最清楚。作为我国最早做不锈钢的企业,太钢在2008年咬牙砸了10亿元,引进了一套号称能轧出0.02毫米钢材的顶级设备。 可没想到,外国专家来了四年,调试来调试去,最多只能轧出0.3毫米的厚板,离设计标准差了十万八千里。2014年专家拍拍屁股走人,留下一句扎心的话:"原料、人员、管理单独看都差不多,加起来就差远了。" 没人敢再碰的硬骨头,落在了一群年轻人肩上。24岁的段浩杰刚进厂就扎进车间,和36岁的郝雅丽、廖席这些同龄人一起,把铺盖搬到了生产线旁。 手撕钢的研发就像"擀面皮",要把0.8毫米的钢带一点点轧到0.02毫米,20多道工序里,任何一个环节出问题都得从头再来。 最崩溃的时候,钢带两天就断一次,一卷价值十万元的原料瞬间碎成钢末,清理辊系里的钢渣就得花八九个小时。 为了打破"差不多"的魔咒,团队把每道工序都抠到极致:120万元的轧机油说换就换,刮油辊从两个月一换缩短到半个月,连碱液循环箱里的污垢都擦得锃亮。 段浩杰带领团队泡在车间里,把轧机20根辊系的上万种排列组合挨个试;廖席为解决"抽带"问题,在高温车间里守了三天三夜,终于摸清温度对钢材韧性的影响规律。 厂里特意推出"容错机制",给研发人员试错的空间,可没人敢真的"容错"。每一次失败,都是真金白银的损耗。 2018年,当厚度0.02毫米、宽600毫米的手撕钢终于成功轧制时,整个车间的人都哭了。这片能被轻松撕动的钢材,不仅比日本的产品更宽,性能还更稳定。 更解气的是,咱们的手撕钢一量产,直接把市场价格砍到原来的四分之一,日本厂商的订单量瞬间暴跌。 日本这下慌了神,他们花重金搞的"减薄技术"不仅让成本涨了三成,性能还下降不少,根本没人买账。更要命的是,中国手撕钢已经迭代到0.015毫米,是目前世界最薄的规格。 而日本还在0.03毫米的门槛上徘徊。以前靠垄断赚得盆满钵满的日本企业,如今不得不反过来从中国进口手撕钢,用于汽车零部件和电子设备生产。 中国的逆袭还不止于此,太钢的手撕钢已经用到了航空航天、医疗器械等高端领域,飞机发动机的精密部件、光伏发电板的导电层都离不开它。 2024年,廖席团队研发的国产掩膜版成功应用于折叠屏生产,彻底打破海外依赖,让折叠屏手机的生产成本再降三成。现在全球70%以上的高端手撕钢都来自中国,连德国企业都来采购咱们的技术许可。 回看这场逆袭,最打动人的不是技术突破本身,而是中国人不服输的劲儿。日本当初的嚣张,源于他们认定中国没能力突破技术壁垒;可他们忘了,越是被卡脖子,咱们越能爆发出惊人的力量。 从稀土到手撕钢,这些"国之重器"的逆袭都在证明:所谓的技术垄断,从来挡不住自主创新的脚步。 如今再有人说"中国造不出来",恐怕没人会信了。毕竟,当一群人愿意为了一个目标熬上千个日夜,把每一个细节做到极致,就没有迈不过去的坎。这,就是中国制造业最硬的底气。