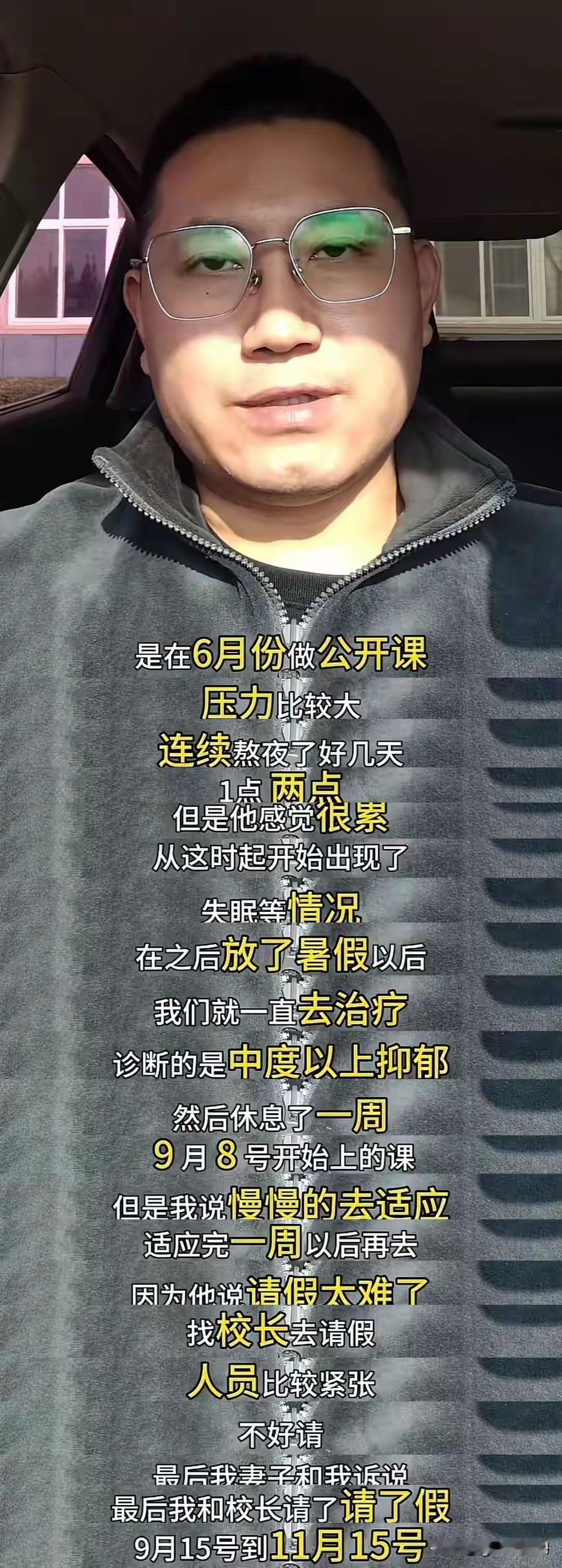

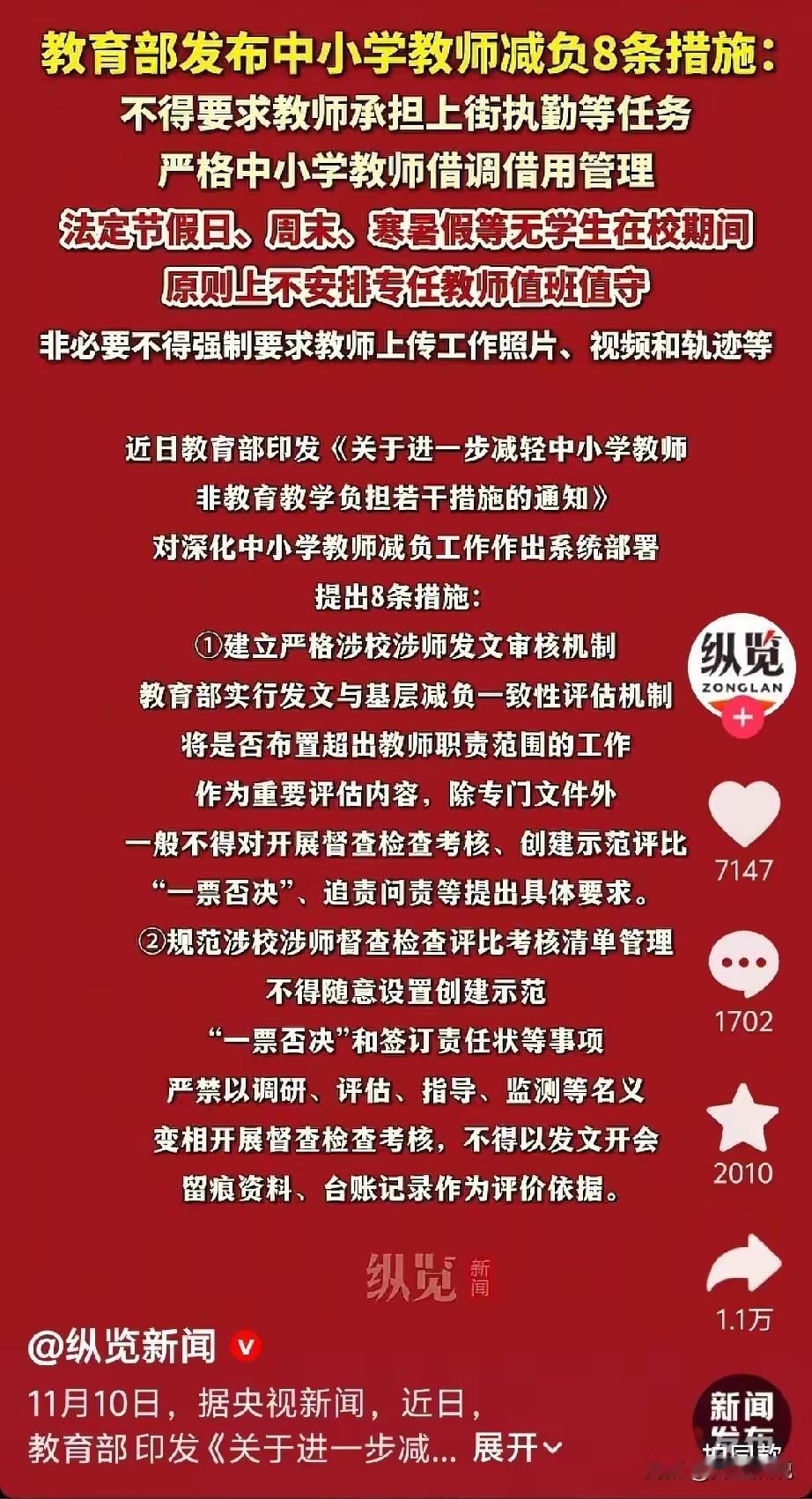

教师的讲台背后,不应是无人看见的心理困境。11 月 11 日,山东德州网友的一则爆料引发全网揪心 —— 宁津县某小学 32 岁的毕业班教师张俊明,因抑郁离世。这场悲剧的背后,是毕业班教学的重压、未完成的治疗,以及被忽视的心理健康需求,也让 “教师群体的心理保障” 成为亟待正视的社会议题。 这不仅是一场个人的悲剧,更是一面反映社会深层问题的镜子。我们常说,教师是“人类灵魂的工程师”,他们用心血滋养未来一代,却少有人关注他们的心灵世界。在这个充满竞争和压力的时代,教师们肩上的担子越来越重:应对学生的期待、家长的压力、升学的焦虑,甚至还要面对自身职业的不断变革与挑战。 张俊明的离世,像一记沉重的警钟,提醒我们:教师的心理健康不容忽视。长时间的高强度工作,让许多教师像“行走在钢丝上的人”,随时可能崩溃。而社会、学校和家庭的压力,像无形的重担,压得他们喘不过气来。更令人心碎的是,许多教师在遇到心理困扰时,选择了沉默或自我压抑,怕被标签化、怕影响职业声誉。他们的痛苦,没有及时被察觉,没有得到有效的疏导。 我们必须正视这个问题。教师的心理健康,是关系到下一代成长的重要环节。只有他们身心健康,才能用更积极、更温暖的心态去引导学生。国家和地方应加大投入,建立完善的心理健康保障体系,为教师提供专业的心理咨询和疏导渠道。同时,学校也应营造一个关怀、包容的氛围,让教师在遇到困难时,不再孤单。 此外,社会公众也应转变对教师的刻板印象。教师不是“万能的超人”,他们同样有脆弱和需要帮助的时刻。我们应多一些理解和尊重,为教师营造一个温暖的环境,让他们觉得:不是孤军奋战,而是有人在背后支持他们。 每一位教师都值得被善待。我们希望,张俊明的故事不只是一个悲剧的结局,而是激发全社会对教师心理健康的关注。唯有让他们拥有坚实的心理防线,我们的教育才能真正走得更远、更坚实。愿每一位站在讲台上的教师,都能在温暖与理解中,找到属于自己的力量和希望。